Ein neues Buch des Braunschweigischen Geschichtsvereins gemeinsam mit dem Verein Spurensuche Harzregion untersucht die Verbindung zwischen dem Aufstieg Bad Harzburgs als Kurort und dem jüdischen Leben in der Stadt.

Eigentlich begann alles schon 2006 mit den Vorbereitungen des Vereins Spurensuche Harzregion zu einer Ausstellung über die Harzburger Front, einem Treffen von mehreren tausend Nationalsozialisten 1931 in Bad Harzburg. „Jüdisches Leben in Harzburg war damals ein Thema am Rand und ich hatte das Gefühl, da müsse man mehr draus machen“, erzählt Markus Weber, der Autor des im November erschienenen Buches „Das ist Deutschland und es gehört uns allen“. Ein Treffen in Yad Vashem, der bedeutendsten Gedenkstätte für die Verfolgung und Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten, bestärkte ihn darin, sich bei seinen Forschungen zeitlich nicht nur auf die Weimarer Republik und das Dritte Reich zu beschränken. „Es gab ein Davor und auch ein Danach. Juden werden dadurch nicht nur Opfer, sondern auch aktiv Handelnde in der Geschichte.“

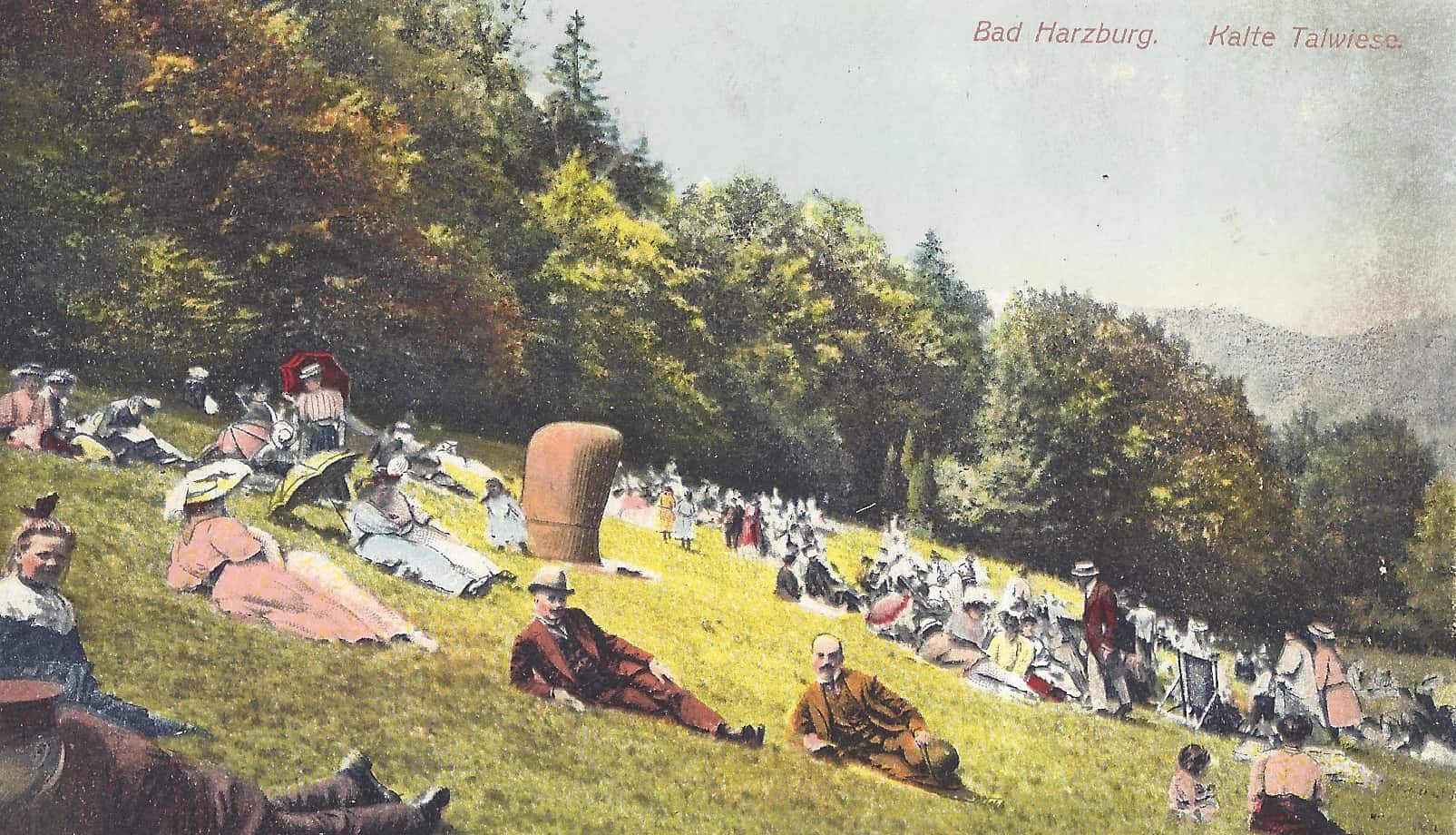

Antisemitische Anfeindungen und Diskriminierungen waren immer Bestandteil jüdischen Lebens. Doch in Bad Harzburg waren jüdische Gäste auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 1899 hatte der Harzburger Magistrat das Schächten, das rituelle Schlachten, ausdrücklich erlaubt, das 1931 von der NSDAP initiierte Verbot wurde in der Stadt energisch bekämpft. Der Kurort hatte den Ruf eines „Judenbades“, jüdische und christliche Hoteliers machten mit gemeinsamen Anzeigen auf ihre Angebote aufmerksam. Verschiedene Hotels stellten sich besonders auf die Gäste ein, boten koschere Speisen an, im Garten des Hotels Parkhaus befand sich eine Synagoge, in der regelmäßig Gottesdienste gefeiert wurden. „Die Touristen kamen vor allem aus deutschen Großstädten, besonders Berliner fuhren zur Sommerfrische in den Harz. Aber auch internationale Gäste schätzten die Stadt: Niederländer, Russen, Engländer, Amerikaner“, fand Weber heraus. Wie hoch der Anteil an jüdischen Besuchern war, lässt sich nur schwer sagen. 10 Prozent schätzte ein Polizist um 1900. Mit dem Slogan „Juden willkommen“ grenzte sich Harzburg bewusst von anderen Bädern, wie z. B. Borkum ab, die damit warben, „judenrein“ zu sein. „Je größer und internationaler das Bad, desto toleranter war man dort“, hat Weber beobachtet.

In der Harzburger Front sieht Weber nicht den großen Bruch im Umgang mit den Juden, wie andere Historiker. Aber das Klima veränderte sich, der Ruf, den Bad Harzburg durch das Treffen bekommen hatte, schreckte viele Gäste ab. Das Einordnen der Quellen über antisemitische Vorfälle und Aktionen bereitete ihm aber auch Schwierigkeiten. „Akten, Berichte, Untersuchungen entstehen ja nur, wenn es Streit und Probleme gab. Was gut funktionierte, hat oft keine Spuren in den Quellen hinterlassen.“

Der Verein Spurensuche Harzburg e.V., in dem Weber sich engagiert, konnte die Veröffentlichung alleine nicht tragen. „Wir waren auf der Suche nach einem verlässlichen Partner.“ So war die Zusammenarbeit mit dem Braunschweigischen Geschichtsverein, der wiederum die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz als Förderer gewinnen konnte, für alle Seiten ein Glücksfall. Die in der Reihe des Geschichtsvereins veröffentlichten Publikationen behandeln ganz unterschiedliche Themen und Epochen der braunschweigischen Geschichte. „Von den Anfängen bis in die Gegenwart. Sie müssen unter wissenschaftlichen Kriterien erarbeitet werden und neue Erkenntnisse liefern. Zudem sollen sie gut lesbar sein“, erläutert der Vorsitzende Dr. Brage Bei der Wieden das Konzept.

Besonders der letzte Punkt war für den Autor Weber wichtig. „Ich wollte ein Buch machen, das man gerne in die Hand nimmt und das auch geschichtliche Laien anspricht.“ Dazu tragen vor allem die großformatigen, farbigen Abbildungen im Buch bei. Doch sie sind nicht nur Illustrationen der Geschichte, sondern wichtige Quellen. „Viele waren tatsächlich Zufallsfunde bei ebay“, erzählt Weber, der nach Ansichten von Harzburger Gebäuden gesucht hatte. Neben Reiseführern und ‑prospekten fand er vor allem Postkarten. Oft waren die Abbildungen das interessante daran, weniger die Texte. „Warum sollen Touristen jüdischen Glaubens andere Urlaubsgrüße versenden als andere? ‚Das Wetter ist schlecht, heute waren wir auf dem Brocken, das Essen ist gut’.“

Die Recherche in Archiven barg einige Überraschungen für Weber. In Akten des Finanzamtes, die im Landesarchiv Wolfenbüttel aufbewahrt wurden, fand er die Unterlagen über die Enteignung einer jüdischen Bürgerin. Die Nachbarin schrieb an die Beamten, dass sie gerne den Küchenherd hätte, im Krieg würde man so etwas ja nicht bekommen. „Das geht einem dann schon nahe, besonders wenn man weiß dass die Jüdin schließlich ins Warschauer Ghetto deportiert wurde.“ Doch diese vielen kleinen Geschichten, die letztendlich das große Ganze ergeben, machten für ihn auch den Reiz der Arbeit aus.

Für Bei der Wieden ist es gerade diese Mischung aus strukturellen Untersuchungen und persönlichen Geschichten, die das Buch so spannend macht. „In der Region gibt es zurzeit einige Aktionen zu jüdischem Leben in Verbindung mit dem in Kooperation mit dem Leo Baeck Institute in New York initiierten Israel Jacobson Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte. Da ist das Buch von Markus Weber ein wichtiger Baustein.“

Und jetzt, langweilt er sich nun? „Ganz und gar nicht“, lacht Weber. Sein Ziel ist es, dass der Aspekt der Harzburger Geschichte mehr wahrgenommen, mehr im kulturellen Gedächtnis verankert wird. Und da gibt es noch viel zu tun: neben Vorträgen zu dem Thema hat der Verein Spurensuche Harzregion begonnen, Geschichtstafeln an wichtigen Orten der in der Stadt aufzustellen. Weber, der an einem Harzburger Gymnasium Geschichte, Politik und Religion unterrichtet, versucht außerdem, Aspekte des Themas in den Unterricht zu integrieren. „Beispiele vor Ort machen den Nationalsozialismus und die Judenverfolgung für die Schüler viel leichter greifbar als abstrakte Zahlen.“ Und dann warten ja noch viele interessante Themen auf die Erforschung…

Informationen:

Markus Weber: „Das ist Deutschland und es gehört uns allen“. Juden zwischen Akzeptanz und Verfolgung im Kurort Bad Harzburg. Braunschweig 2016 (= Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte, Band 51, herausgegeben vom Braunschweigischen Geschichtsverein und als Band 6 der Spuren Harzer Zeitgeschichte herausgegeben von Spurensuche Harzregion e.V.)

19,80 €

Im Buchhandel erhältlich

Fotos