Eine Umbenennung der Burgpassage in Burggasse stößt beim „Herren der Straßennamen“ Jürgen Hodemacher auf Unverständnis.

Die Fußgänger-Verbindung zwischen der Schuhstraße und Hutfiltern heißt gegenwärtig Burgpassage. Es handelt sich um eine überdachte Ladenpassage. Jetzt soll sie bekanntlich umgebaut werden, die Überdachung verlieren und deswegen künftig Burggasse heißen. Jedenfalls ist das die in der gegenwärtigen Kontroverse gebräuchliche Bezeichnung. „Burggasse darf die Verbindung letztlich aber nicht heißen. Das wäre Geschichtsvergessen. Denn es handelt sich ohne das Dach darüber eben um eine typische braunschweigische Twete, eine klassische Verbindung zwischen zwei Hauptwegen“, sagt Jürgen Hodemacher, Autor dreier Bücher über Braunschweigs Straßen. Mehr Expertise geht nicht.

Die Tweten sind nahezu ein Alleinstellungsmerkmal für Braunschweig. Lediglich noch in Hamburg gibt es mit den Twieten etwas Vergleichbares. Gassen finden wir dagegen an vielen beliebigen Orten – in Wien, in München, in Düsseldorf, in Rüdesheim und überall. In seinen Büchern beschreibt Hodemacher 450 Straßen in Braunschweig vorwiegend in der Innenstadt und zwischen Okergraben und Stadtring. Darunter befinden sich viele Tweten, aber eben nicht eine einzige Gasse. Warum soll es also jetzt plötzlich eine Burggasse geben?

„Die Formulierung Gasse ist im Braunschweigischen absolut unüblich, dem sollte die Stadtverwaltung bei der neuen Namensgebung für die Burgpassage auf jeden Fall Rechnung tragen“, so Hodemacher, dessen Bücher nicht mehr im Handel, sondern nur noch antiquarisch erhältlich sind. Aktuell gibt es 15 mit Namen versehene Tweten im Stadtgebiet. Dazu gesellt sich noch die Lütje Twetje in Mascherode.

1904 schrieb Heinrich Meier in „Die Straßennamen der Stadt Braunschweig“ von sechs mit Namen versehenen Tweten. Es waren die Bockstwete, Herrendorftwete, Kaffetwete, Kupfertwete, Lindentwete, Malertwete und Opfertwete. In der jüngeren Vergangenheit kamen jedoch neue hinzu: die Bolchentwete (1961), Mummetwete (1963/64), Bartholomäustwete (1975) und die Eulenspiegeltwete (1977/78). Außerhalb der Kerninnenstadt gibt es noch die Badetwete, Draselwitztwete, Fuchstwete, Hampentwete. Es gab früher noch weitaus mehr Tweten, nicht alle hatten einen Namen, einige wurden zugebaut und einige wurden umbenannt so wie die Derenburgtwete in Jakob-Hoffmann-Weg oder die Friedhofstwete in Katharinenstraße.

Bevor der Umbau der Burgpassage in Burggasse umbenannt würde, wäre „Braunschweigs Straßen“-Autor Jürgen Hodemacher eindeutig dafür, den angestammten und in der Region bekannten Namen zu behalten. Eine Burgtwete habe es bereits im Mittelalter gegeben. Weil aber für die Erweiterung des Pressehauses 1955 die an dieser Stelle stehende Maria-Magdalenen-Kapelle abgerissen wurde, böte sich auch wegen des historischen Bezugs der Name Maria-Magdalenen-Twete an, zumal die Burg ja doch recht weit entfernt sei . Die Maria-Magdalenen-Kapelle wurde 1499 in der Nähe der Stiftsherrenhäuser erbaut, zu denen auch die Fassade der nun vor dem Abriss stehenden Fassade Schuhstraße 6 zählt.

Die Burgpassage ist 1983 wie alle Tweten als Abkürzung zwischen den beiden attraktiven Geschäftsstraßen Schuhstraße und Hutfiltern entstanden. Der 120 Meter lange Abschnitt wurde 1983 auf dem Gelände des ehemaligen Pressehauses gebaut. Ein Münchner Investor investierte damals 18 Millionen Mark in das seinerzeit hochmoderne Konzept. Heute hat es sich überlebt, der Bedarf an dem Durchgang, der Funktion als Twete ist geblieben.

Die Schuhstraße wurde 1282 erstmals als die Straße der Schuhmacher erwähnt. Im Jahr 1483 waren dort laut Hodemacher sieben Schumacher angesiedelt. Hutfiltern hatte zunächst „vor der korten brügge“ (1427) geheißen. Erst 1462 wurde die Straße als „hotfiltern“ bezeichnet, weil sich dort die Hutmacher angesiedelt hatten.

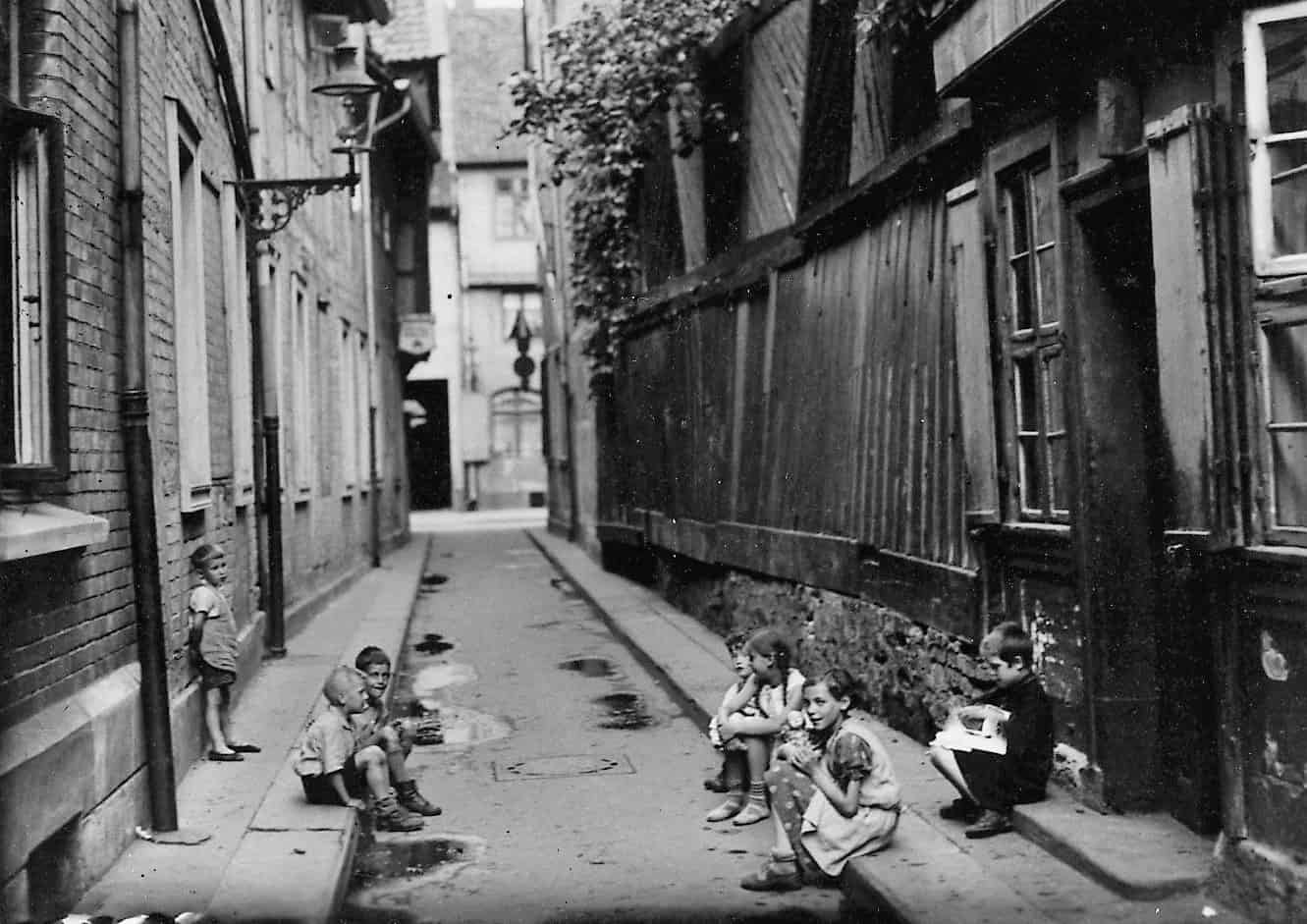

Foto