Heute vor 825 Jahren starb der einst so mächtige Heinrich der Löwe als nach einem Streit mit Kaiser Barbarossa entmachteter Herzog von Sachsen und Bayern.

Landesverräter, rücksichtsloser Machtpolitiker, Herzog mit fast königsgleichem An-sehen und dazu geprägt von Hochmut, Habgier, Geiz und Selbstüberschätzung. All diese Bezeichnungen begegnen uns bei der Beschäftigung mit der Person von Heinrich dem Löwen. Trotz dieser vielfältigen negativen Charakterisierung seiner Person, handelte es sich bei Heinrich dem Löwen zweifellos um eine der auffälligsten, aber auch umstrittensten europäischen Herrscherpersönlichkeiten des Mittelalters. Am 6. August 1195, heute vor 825 Jahren, verstarb Heinrich der Löwe und wurde in Braunschweig in der Stiftskirche St. Blasius, dem Braunschweiger Dom, neben seiner Gemahlin Mathilde beigesetzt.

Von der Erblast zur Residenzstadt

Über die Kindheit und Jugend Heinrichs vermutlich in Altdorf am Bodensee ist wenig bekannt. Selbst sein Geburtsjahr um 1129/30 ist nur eine Vermutung. Unbestritten ist jedoch, dass die Jugendzeit Heinrichs durch den staufisch-welfischen Konflikt bestimmt war. Als Heinrichs Vater am 20. Oktober 1139 starb, übernahm Heinrich Braunschweig als Erblast und machte es zu seiner Residenzstadt. Erst als seine Großmutter Richenza, die Witwe von Kaiser Lothar III., 1141 starb, gab es eine Chance auf einen Ausgleich der Interessen zwischen Staufern und Welfen, an dem auch der König interessiert war.

Auf dem Reichstag 1142 in Frankfurt wurde Heinrich als Herzog von Sachsen anerkannt. Als am 4. März 1152 in Frankfurt Friedrich I. Barbarossa zum Nachfolger Konrads gewählt wurde, begann für mehr als zwei Jahrzehnte eine Phase der friedlichen Koexistenz von Staufern und Welfen. Noch im Frühjahr 1152 erhielt Heinrich der Löwe von seinem Vetter die Reichsvogtei Goslar als Lehen, eine Entscheidung von weitreichender Bedeutung, denn damit waren auch die reichen Silbervorkommen des Rammelsbergs verbunden. Auf dem Reichstag im Juni 1154 in Goslar wurde Heinrich dem Löwen schließlich auch das Herzogtum Bayern zugesprochen.

Römischen Aufstand niedergeschlagen

Die Gemeinsamkeit von Friedrich I. und Heinrich dem Löwen beeinflusste die Reichsgeschichte entscheidend. Dies zeigte sich bereits im Oktober 1154, als Heinrich der Löwe den König auf dessen ersten Italienzug begleitete und bei der Kaiserkrönung durch Papst Hadrian am 18. Juni mit seinen sächsischen Rittern einen Aufstand der Römer gegen den Kaiser niederschlug.

Heinrich der Löwe setzte seine Machtansprüche in Sachsen und Bayern rigoros durch, wie sich bei der Gründung Münchens zeigte: Im Herbst 1157 hob Heinrich der Löwe die Markt- und Zollstätte an der Isar bei Föhring auf und zerstörte die dort bestehende Brücke. Stattdessen ließ er in unmittelbarer Nähe einer alten Mönchssiedlung mit der Bezeichnung Munichen eine neue Brücke anlegen, um an diesem Ort Markt, Münze und Zoll selbst einzurichten. Damit wurde der Grundstock für die heutige Stadt München gelegt, jedoch nicht weil Heinrich als Städtegründer aktiv sein wollte, sondern weil er sich Einnahmen sichern wollte. Die zahlreichen Zugeständnisse des Kaisers an den zu dieser Zeit mächtigsten deutschen Fürsten hatten jedoch die Unterstützung durch den Herzog zur notwendigen Voraussetzung.

Bedeutungszuwachs dank Mathilde

So hatte er sich aktiv auch am zweiten Italienzug des Kaisers beteiligt, nahm am Feldzug gegen Polen 1157 teil, vermittelte mehrfach zwischen Friedrich und dem Papst und war häufig in politischen Missionen zugunsten und im Auftrag Friedrichs I. unterwegs. Wie weit er sich in die innen- und außenpolitischen Ziele des Kaisers einbinden ließ, wie groß seine persönliche Bedeutung tatsächlich war und wie eng zu dieser Zeit immer noch das Bündnis zwischen Welfen und Staufern war, zeigte das Jahr 1168. Heinrich der Löwe heiratete auf Vorschlag des kaiserlichen Hofes in zweiter Ehe Mathilde, die Tochter des englischen Königs Heinrich II., was erheblichen Bedeutungszuwachs bewirkte.

Um 1170 war Heinrich der Löwe auf dem Höhepunkt seiner Macht angelangt. Seine Territorialpolitik hatte zu einer fast geschlossenen Einheit seines Landes geführt und sein internationales Ansehen hatte durch die Hochzeit mit Mathilde in größtmöglichem Maße gewonnen. Ausdruck dieser Stellung des Herzogs wurde seine Pilgerfahrt ins Heilige Land im Jahre 1172. In Byzanz und Jerusalem wurde Heinrich der Löwe mit Ehren empfangen, wie sie sonst nur bei einem König üblich waren. Zu dieser Zeit hatte sich jedoch in Sachsen eine politische Opposition gegen den Welfenherzog gebildet. Noch handelte dieser jedoch im Einvernehmen und mit Unterstützung des Kaisers.

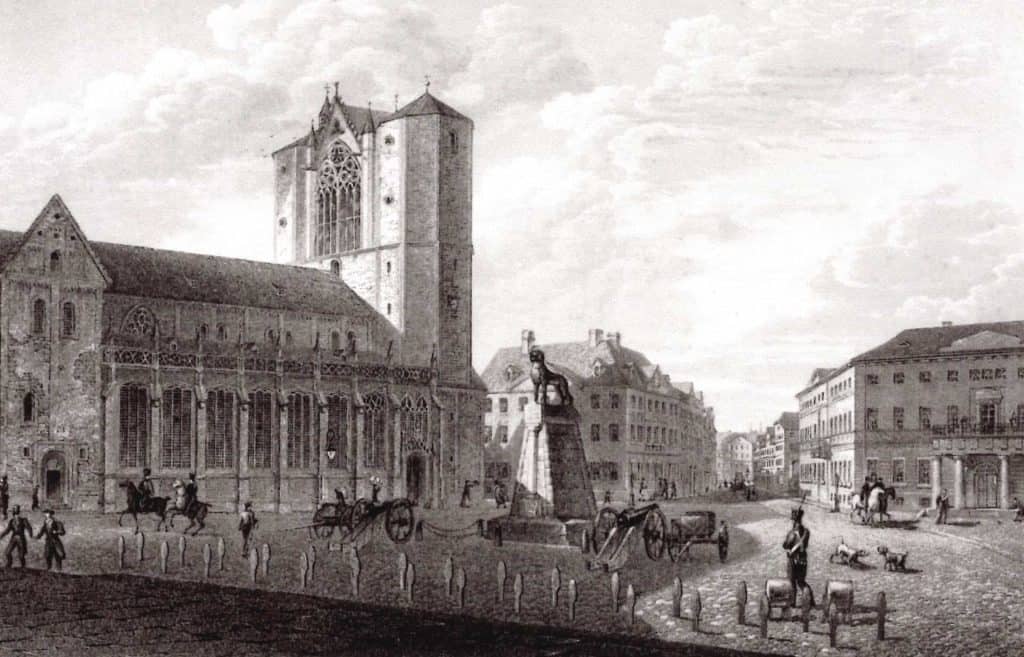

Der Burglöwe als Zeichen der Macht

Zentrum der Macht und der Repräsentation war für Heinrich der Löwe Braunschweig. Er entfaltete nach dem Pilgerzug eine rege Bautätigkeit. Die nach dem Vorbild der Königspfalzen ausgebaute Burg Dankwarderode, die größer war als alle von Friedrich I. errichteten Pfalzen, erfuhr mit dem Bau der neuen Stiftskirche seit 1173 eine zentrale Ergänzung des Burgbezirkes. Schon die 1166 aufgestellte Löwenfigur war sichtbares Zeugnis der Macht und Repräsentation des Herzogs.

Doch die Zeiten wandelten sich, der Einfluss der Opposition wurde größer und Heinrich der Löwe setzte das notwendige Einvernehmen mit dem Kaiser aufs Spiel. Dies wurde bei Friedrichs I. fünftem Italienzug deutlich, an dem sich Heinrich der Löwe nicht mehr beteiligte. Als der Kaiser in eine militärisch bedrohliche Lage geriet, suchte er Hilfe bei Heinrich dem Löwen, mit dem er sich 1176 in Chiavenna nördlich des Comer Sees traf. Barbarossa bat Heinrich, um Hilfe, doch der verweigerte sie.

Sturz im Jahr 1180

Diese Undankbarkeit des Herzogs und die Verkennung der Tatsache, dass letztlich nur die Hilfe des Kaisers den Ausbau der herzoglichen Macht in Sachsen ermöglicht hatte, wurden zum entscheidenden Fehler der Politik Heinrichs des Löwen und führte zu seinem Sturz im Jahr 1180. Es sollte zu Lebzeiten Barbarossas zu keiner Aussöhnung zwischen Staufern und Welfen mehr kommen. Heinrich der Löwe lebte isoliert in Braunschweig, dessen Burgbezirk er systematisch zu einer der ersten festen Herrscherresidenzen des Mittelalters ausbaute.

Eine letzte Wende im Verhältnis zwischen Staufern und Welfen bedeutete Ende des Jahres 1193 die Ehe von Heinrichs des Löwen Sohn, Heinrich, mit der staufischen Prinzessin Agnes, wodurch eine Verständigung zwischen Kaiser Heinrich VI. und Heinrich dem Löwen in Gang kommen konnte. Auf dem Weg zu einem Treffen stürzte Heinrich der Löwe vom Pferd und verletzte sich schwer. Dennoch kam es im März 1194 in der Pfalz Tilleda am Kyffhäuser zur Aussöhnung zwischen Stauferkaiser und Welfenherzog.

Der Sohn von Heinrich und Mathilde, Otto IV. von Braunschweig (1175 ‑1218), war von 1209 bis 1218 Kaiser des römisch-deutschen Reiches.

Prof. Dr. h. c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig