Geschichte(n) aus dem Braunschweigischen, Folge 34: Herzog Karl II. legte sich mit Adel, Militär, Beamtenschaft und seinem Volk an.

Die Revolution 1848 sorgte in vielen deutschen Fürstentümern für Aufstände und Auseinandersetzungen. Dass es in Braunschweig verhältnismäßig ruhig blieb, lag an den Ereignissen von 1830, die zum Sturz des unbeliebten Landesherrn, Herzog Karl II., geführt hatten. Sein Bruder, Herzog Wilhelm, hatte die Erwartungen an einen zeitgemäßen Liberalismus – wie er durch die Unruhen und Kämpfe in Baden, Frankfurt, Berlin oder Wien eingefordert werden sollte – im Herzogtum Braunschweig bereits realisiert. Will man Braunschweig während der unruhigen Zeiten von 1848/49 betrachten, darf man die Revolution von 1830 und ihre Vorgeschichte nicht außer Acht lassen.

Frühe Zweifel

Nach dem Tod von Herzog Friedrich Wilhelm (1771 – 1815) in der Schlacht bei Quatrebras am 16. Juni 1815 übernahm der Prinzregent und spätere König Georg IV. von England die Vormundschaft über seine beiden noch unmündigen Neffen Karl und Wilhelm, die Söhne des „Schwarzen Herzogs“. Gleichzeitig führte er die Regentschaft im Herzogtum Braunschweig für den gerade elf Jahre alten Thronfolger. Herzog Karl II. war am Londoner Hof groß geworden, jedoch zeichnen bereits die wenigen Nachrichten aus Kindheit und Jugend ein eher negatives Charakterbild des Erbprinzen. Ein unbändiger Trotz und jeglicher Mangel an Selbstbeherrschung ließen neben fehlendem Verantwortungsgefühl erhebliche Zweifel an der für die Übernahme der Regierungsverantwortung erforderlichen Reife entstehen.

Aus diesem Grunde sollte die Volljährigkeit durch den englischen Vormund hinausgezögert werden. Eine Kompromisslösung hinsichtlich Volljährigkeit und Thronfrage kam schließlich von Clemens Wenzel Fürst von Metternich (1773 – 1859), der bereits die Verschiebung der Volljährigkeit als bedenkliche Abweichung vom legitimen Recht bewertet hatte. So sollte Karl II. mit 19 Jahren für volljährig erklärt werden und formell die Regierung antreten, tatsächlich jedoch erst 1826. Die drei Jahre sollte er sich überwiegend auf Reisen im Ausland aufhalten. Die Regierungsgeschäfte in Braunschweig führte weiterhin in enger Abstimmung mit Hannover das Geheimratskollegium, dem nun aber das schon zuvor einflussreichste Mitglied, Justus Schmidt-Phiseldeck (1769 – 1851), vorstand.

Unberechenbarer Herzog

Hatte der 30. Oktober 1823 (Geburtstag des Herzogs) also keinen wesentlichen Einschnitt in der Politik des Herzogtums gebracht, so änderte sich diese Situation schlagartig, als Karl II. im Frühjahr 1826 auch faktisch die Regierung in Braunschweig übernahm. In jeder Hinsicht entwickelten sich schnell politische Konflikte, die einmal mehr die Unberechenbarkeit des jungen Herzogs bestätigten. Er stellte die Gültigkeit der während der Vormundschaft erlassenen Gesetze und Verordnungen in Frage. Damit war der Konflikt mit dem die Regierungsgeschäfte führenden Geheimratskollegium vorprogrammiert.

Karl II. erschütterte nicht zuletzt mit seiner Personalpolitik die Loyalität des grundbesitzenden Adels, der reichen Bauern und der führenden bürgerlichen Gesellschaftsschicht massiv. Seine geradezu despotische Willkürherrschaft, Eingriffe in das Finanz- und Justizwesen sowie die öffentlich kritisierte Verschwendungssucht belasteten zunehmend das ohnehin zwiespältige Verhältnis des Herzogs zum Adel, Militär und der führenden Beamtenschaft. Damit war der Boden bereitet, der zur Eskalation der Ereignisse im September 1830 führen sollte.

Wirtschaftliche Not

Allerdings war dies nur eine Seite der Entwicklung. Hinzu kam die wirtschaftliche Notlage, die vor allen Dingen die unteren Schichten des Volkes besonders empfindlich traf. Preissteigerung, die schlechte Ernte im Jahr 1830, wachsende Arbeitslosigkeit und Furcht vor einer drohenden Hungersnot im folgenden Winter schufen ein soziales Spannungspotential, das die Regierung normalerweise zum Handeln hätte zwingen müssen. Bereits im Februar 1830 hatte der Braunschweiger Magistratsdirektor Wilhelm Bode vermerkt, dass vor allem die unteren Schichten der Bevölkerung unter Teuerung und zunehmender Arbeitslosigkeit zu leiden hätten.

Proteste richteten sich gegen den Herzog. Als er am Abend des 6. September 1830 das Hoftheater verließ. Proteste begleiteten ihn, und Steine flogen gegen den davonrasenden Wagen. Die Menge aber zog weiter zum Schlossplatz mit Forderungen nach „Brot und Arbeit“. Die Reaktion Karls II. auf diese Proteste bestand in einer deutlichen Demonstration militärischer Macht, indem er die ganze Garnison vor dem Schloss aufmarschieren und Kanonen vor der Aegidienkaserne auffahren ließ. Die Unruhe unter der Bevölkerung hielt unter solchen Vorzeichen auch am nächsten Tag an, immer mehr Menschen versammelten sich gegen Abend vor dem Schloss am Bohlweg.

Plünderungen im Schloss

Es kam zur Plünderung des Schlosses, aber das Militär unter dem Kommando des Generals August von Herzberg (1779 – 1838) hielt sich sichtbar zurück, und die Unruhen hielten die ganze Nacht über an. Im weiteren Verlauf reagierte nun die neu aufgestellte Bürgergarde unter ihrem Kommandeur, dem Bankier Ludwig Löbbecke (1778 – 1852), und seinem Adjutanten, dem Verleger Eduard Vieweg (1796 – 1869), so dass am nächsten Tag innerhalb kurzer Zeit die Ordnung äußerlich weitgehend wiederhergestellt werden konnte.

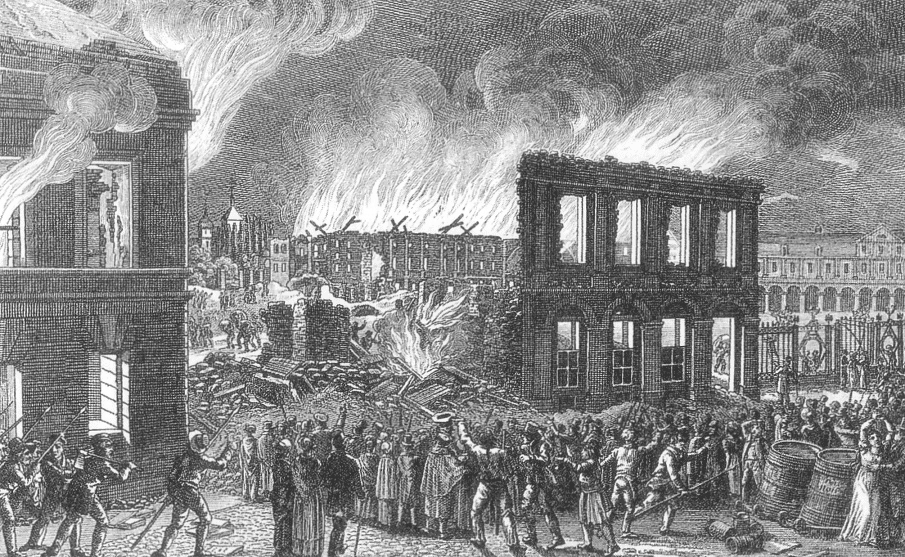

Ein zeitgenössischer Zeitungsbericht schilderte die Situation am 7. September 1830 folgendermaßen: „Die Bürger traten mit Piken und Säbeln auf, jedoch in zu geringer Zahl, um die Schritte der Missvergnügten zu hemmen. Es kam zu Tätlichkeiten, die Bürgerwacht wurde auseinandergeworfen und löste sich demzufolge für diesen Tag auf. Nach neun Uhr, als des Herzogs Flucht bekannt wurde, drangen mehrere hundert Menschen durch den Schlossgarten in das Innere des Schlosses, und während ein Haufen sich mit dem Militär schlug, welches einige Chargen auf diesen Haufen gab, zündete eine andere bedeutende Schar das Schloss an. Die Flammen wüteten gleich überall, und in wenigen Stunden hatten wir das fürchterliche Schauspiel eines Glutmeers vor uns“.

Keine Verschwörung

Herzog Karl II. war vertrieben und die Revolution in Braunschweig 1830 also zunächst erfolgreich, zumindest aus der Sicht von Adel, Bürgertum und Beamtenschaft. Allerdings wäre es falsch, vor diesem Hintergrund die lange gültige These bestätigt zu sehen, dass der Braunschweiger Aufstand das Ergebnis einer geschickt inszenierten, planmäßig durchgeführten Verschwörung von Adel, Bürgertum und Militär gewesen sei. Vielmehr trieb die Enttäuschung über die nicht erfüllten Erwartungen sozialer und wirtschaftlicher Hilfsmaßnahmen die unteren Schichten in den Protest.

Das Bürgertum aber ließ am Abend des 7. September 1830 den Ereignissen „mit klammheimlicher Freude“ ihren revolutionären Lauf, eine Folge des vorherigen Verhaltens von Herzog Karl II. gegenüber der führenden Oberschicht. Das entstandene Machtvakuum in der Hauptstadt nach der Flucht des Herzogs füllte der Magistrat aus, an eine Fortsetzung der revolutionären Unruhen oder gar einen Sturz der Monarchie war zu keiner Zeit gedacht.

Diplomatisches Geschick

Bereits am 10. September traf der Bruder von Karl II., Herzog Wilhelm, in Braunschweig ein und wurde begeistert empfangen. Er billigte die bereits vom Magistrat getroffenen Entscheidungen und legitimierte sie damit gleichsam. Maßgebend für den Fortgang der Ereignisse waren Magistratsdirektor Wilhelm Bode, Wilhelm von Schleinitz und Werner Graf von Veltheim, deren diplomatischem Geschick es auch zu verdanken war, dass kein militärisches Eingreifen durch Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes – etwa Hannover oder Preußen – erfolgte. Diese Gefahr war keineswegs gering, war doch die „Ungeheuerlichkeit“ in Braunschweig geschehen, dass der legitime Herrscher vom Thron gejagt worden war.

Schließlich entschied der Deutsche Bund zugunsten von Herzog Wilhelm, der am 20. April 1831 offiziell die Regierung im Herzogtum Braunschweig antreten konnte. Mit der 1832 geschaffenen „Landschaftsordnung“ besaß schließlich das Herzogtum eine liberale Verfassung, die es als Konstitutionelle Monarchie auswies und zugleich Elemente enthielt, die die Grundlage boten, die kritische Zeit 1848 weitgehend problemlos zu überstehen.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.