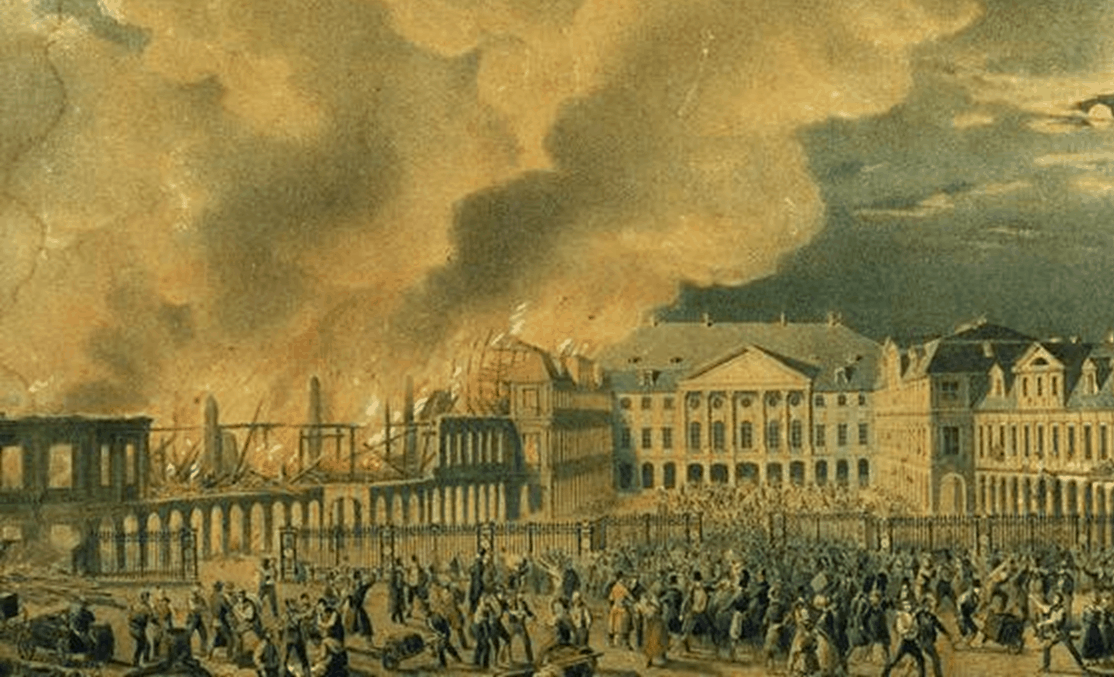

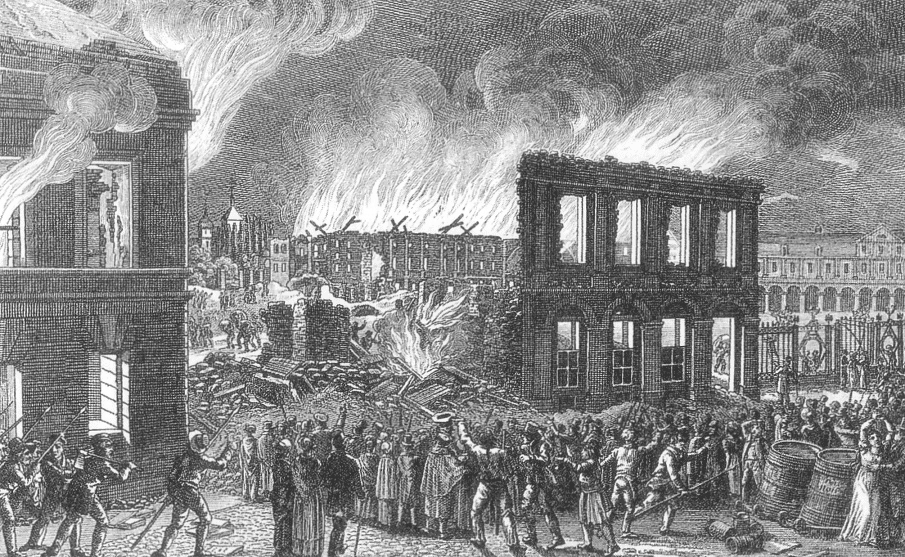

Geschichte(n) aus dem Braunschweigischen, Folge 4: Braunschweiger Bürgerbrannten das Schloss nieder und vertrieben Karl II.

Mit Karl II. ist das Bild des brennenden Residenzschlosses 1830 in Braunschweig und die Vertreibung eines Herzogs verbunden. Geradezu legendenhaft hält sich die Überlieferung, die Braunschweiger hätten sich in demokratischem Bewusstsein ihrer Monarchie entledigt. Tatsächlich galt der Widerstand dem Despoten, dem später als „Diamantenherzog“ bezeichneten Karl II., aber nicht dem System.

Karl II. Friedrich August Wilhelm wurde am 30. Oktober 1804 in Braunschweig geboren. Seine Eltern waren der „Schwarze Herzog“ Friedrich Wilhelm und Marie von Braunschweig. Nach dem Tod des Vaters in den Befreiungskriegen übernahm der englische Prinzregent und spätere König Georg IV. die Vormundschaft, ehe Herzog Karl II. im Frühjahr 1826 den Thron in Braunschweig bestieg. Seine despotische Willkürherrschaft, Eingriffe in das Finanz- und Justizwesen und die öffentlich kritisierte Verschwendungssucht belasteten das ohnehin zwiespältige Verhältnis zum Adel, Militär und Bürgertum. Die katastrophale wirtschaftliche Notlage traf aber vor allen Dingen die unteren Schichten des Volkes empfindlich. Preissteigerung, die schlechte Ernte im Jahr 1830, wachsende Arbeitslosigkeit und Furcht vor einer drohenden Hungersnot im kommenden Winter schufen ein soziales Spannungspotenzial, das den Herzog zum Handeln hätte zwingen müssen.

Bereits im Februar 1830 hatte der Braunschweiger Magistratsdirektor Wilhelm Bode vermerkt, dass vor allem die unteren Schichten der Bevölkerung unter Teuerung und zunehmender Arbeitslosigkeit zu leiden hätten und die Unzufriedenheit endlich auf das Äußerste stieg und (…) zu Extremen und Explosionen führen musste. Warnende Stimmen gab es im Sommer 1830, die forderten, dass der Herzog und seine Regierung dringend Vorsorgemaßnahmen treffen sollten. Als eine Delegation des Magistrats unter Führung Bodes am 1. September beim Herzog notwendige Finanzmittel für erste Maßnahmen forderte, reagierte dieser zwar, jedoch bis seine Entscheidungen am 7. September 1830 öffentlich wirksam werden konnten, war es zu spät.

Die Unruhe der Bevölkerung über die Untätigkeit der Regierung richtete sich gegen den Herzog, als er am Abend des 6. September 1830 das Hoftheater verließ. Proteste begleiteten ihn, Steine flogen gegen den davonrasenden Wagen und die Menge zog weiter zum Schlossplatz mit Forderungen nach Brot und Arbeit. Die Reaktion Karls II. auf diese Proteste bestand in einer deutlichen Demonstration militärischer Macht, indem er Kanonen vor der Aegidien-Kaserne auffahren ließ. Immer mehr Menschen versammelten sich gegen Abend vor dem Schloss.

Ein zeitgenössischer Zeitungsbericht beschreibt die Situation: Nun fasste der Herzog den zweiten unglücklichen Entschluss, ließ noch in der Nacht aus der Kammerkasse Gelder nach dem Schlosse holen und deutete dadurch gewissermaßen auf Vorbereitungen zur Abreise. Morgens acht Uhr versammelten sich jedoch wieder viele Bürger. […] An diesem Tage ging es unruhig her. Es kam zu Tätlichkeiten. Es kam zu Plünderungen im Schloss, aber das Militär unter dem Kommando des Generals August von Herzberg hielt sich sichtbar zurück. Das Unheil nahm seinen freien Lauf, und das Schloss brannte, doch weder Militär noch Löschmannschaften wurden aktiv, sie beschränkten sich lediglich darauf, die angrenzenden Häuser zu schützen: … Als der Morgen dämmerte, waren die Arbeitsleute auch nicht für den vierfachen Tageslohn zu gewinnen, den südlichen Schlossflügel vor den Flammen zu retten. Das Schloss muss brennen, war die Antwort.

Als das Schloss 1830 brannte, ging es um einen sozialen Protest der „Unterschichten“, der armen und vergessenen Menschen in Stadt und Land, die um das bloße Überleben kämpften und die sich vom Regenten im Stich gelassen fühlten. Herzog Karl II. war erfolgreich durch eine Revolution vertrieben. Das entstandene Machtvakuum füllte der Magistrat, und bereits am 10. September traf der Bruder von Karl II., Herzog Wilhelm, in Braunschweig ein und wurde begeistert empfangen. Maßgebend für den Fortgang waren Magistratsdirektor Wilhelm Bode und Minister Wilhelm von Schleinitz, deren diplomatischem Geschick es zu verdanken war, dass der Deutsche Bund nicht militärisch eingriff. Die Gefahr war groß, daher betonten Magistrat und Regierung immer wieder, dass keine Revolution im Gange sei, jedoch jederzeit dazu die Gefahr bestände, wenn Karl II. zurückkehren würde. Damit wollte Bode deutlich machen, dass die Unruhen einzig gegen den Despoten gerichtet waren, nicht gegen das legitime System.

Als 1830 das Vertrauen des Volkes in Regierung verloren war, blieb nur die Revolution. In diesem Sinne wäre es ein wünschenswerter Beitrag der Erinnerungskultur, auf dem Schlossplatz als zentralem Ort der Revolutionen in Braunschweig mit einer Gedenkplatte zu erinnern.

Der Text wurde zuerst im Vierviertelkult (Ausgabe Herbst 2018), dem Magazin der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, veröffentlicht.

Fotos