Serie über den berühmten Braunschweiger Kunsthandwerker, Folge 2: Lackwarenmanufaktur war Teil der erfolgreichen Wirtschaftspolitik für Braunschweig im 18. Jahrhundert.

Eine gute Konjunktur stellt zu allen Zeiten einen wesentlichen Standortfaktor dar. Die Wirtschaftspolitik des 18. Jahrhunderts unterscheidet sich aber von den heutigen Maßnahmen erheblich. Damals begann erst die breite Ansiedelung von Manufakturen für Luxuswaren, von Bankhäusern, Versicherungen und ersten Sozialeinrichtungen. Gebündelt entschieden sie nicht nur über die Attraktivität einer Region, sondern auch, vereinfacht gesagt, über die Steuereinnahmen eines Landes. Das Prinzip gilt bis heute.

Zu Herzog Carls Regierungsantritt im Jahre 1735 (bis 1780) spielten im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel noch Landwirtschaft, Harzbergbau und eingesessene Handwerksbetriebe die zentrale Rolle des Wirtschaftslebens. Carl betrieb allerdings eine neue, aktive Wirtschaftspolitik. Sie richtete sich gegen die Finanzschwäche der Bevölkerung und gegen die Massenimporte von französischen Luxuswaren wie Stoff, Porzellan und Seide. Diese sollten besser vor Ort in Braunschweig hergestellt werden, um das Geld der zahlungskräftigen Bürger und des Adels im Land zu halten.

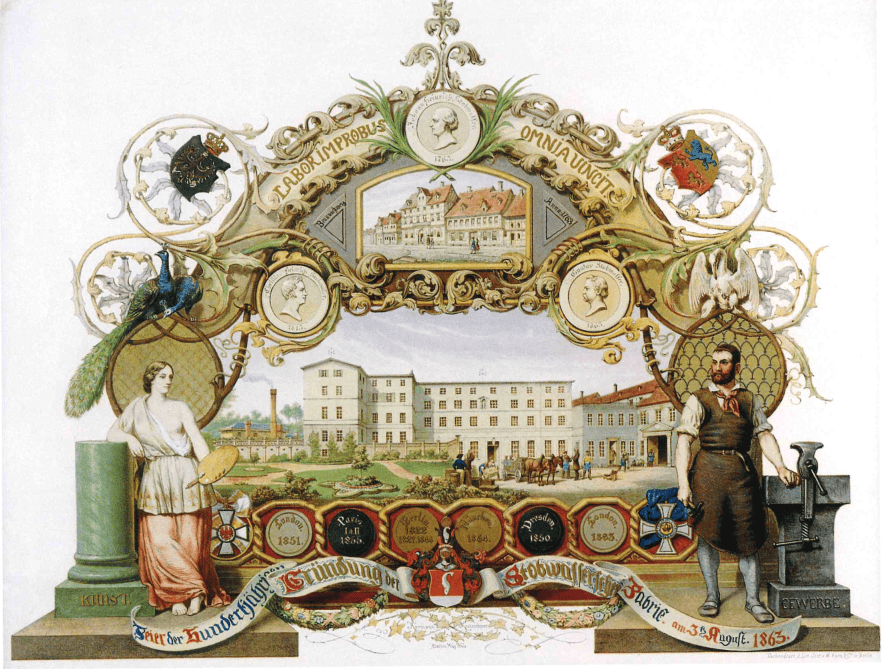

Auch die Lackwarenmanufaktur Stobwasser kam im Rahmen dieser Ansiedelungspolitik im Jahre 1763 nach Braunschweig. Carl I. entschied sich, den nach einer Produktionsstätte suchenden Sigismund Stobwasser aus Lobenstein im Vogtland in das Herzogtum zu holen. Dafür stellte er der Familie einen herzoglichen Schutzbrief aus. Nach ihrer Ankunft am 3. August 1763 erhielt die Familie eine günstige Wohn- und Arbeitsstätte. 1782 konnte der Sohn Johann Heinrich Stobwasser bereits das geräumige, noch heute bestehende Wohn- und Geschäftshaus in der Echternstraße in Braunschweig erwerben, wo seine Nachfolger bis 1873 Lackwaren aller Art auch für den internationalen Markt produzierten.

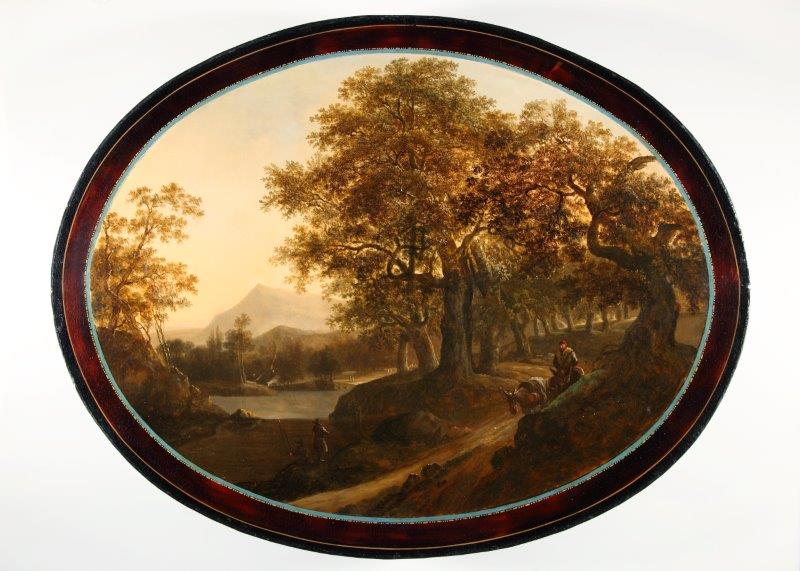

Schachteln aus Holz und Pappmaché, einfaches Blechzeug und Mobiliar wurden durch die von Stobwasser erfundene kratzfeste, farbige Lackmalerei zu gesuchten Luxusstücken. Sie konnte perfekt Stein‑, Metall- und Holzsorten nachbilden. Die Lackdosen zeigten in Feinmalerei unter anderem die Porträts und Karikaturen berühmter Zeitgenossen nach dem Vorbild der großen Meister. Dazu kamen in den doppelten Böden der Dosen auch erotische Darstellungen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich die Vorliebe für diese Art von Luxuswaren überlebt, weil auch die Konkurrenz aus dem Herzogtum im benachbarten Wolfenbüttel sowie aus dem Ausland wie Frankreich, England und Russland den Markt gesättigt hatte. Wegen ihrer unübertroffenen Qualität sind die Stobwasserschen Lackwaren allerdings bis heute begehrte Sammlerstücke.

Zu den merkantilen Projekten Carls I. gehörte zunächst die Erneuerung der Schiffbarkeit der Oker vom Harz bis nach Braunschweig, Straßen‑, Wege- und Brückenbau sowie die Förderung der Braunschweiger Messe. Es waren wichtige Schritte für die positive Entwicklung Braunschweigs als Wirtschaftsstandort. Die Gründungen der Herzoglichen Brandversicherungsgesellschaft (1754/heute Öffentliche Versicherung), des Herzoglichen Leyhauses (1765/heute NORD/LB) und der Porzellanmanufaktur in Fürstenberg an der Weser gelten dagegen bis heute als Meilensteine.