Serie über die Braunschweiger Manufaktur Stobwasser, Folge 6: Zweigunternehmen wurde 1773 in Berlin gegründet.

Die Geschichte des Lackwarenunternehmens Stobwasser ist in erster Linie mit dem Namen des innovativen Firmengründers Johann Heinrich Stobwasser (1740–1829) verbunden. Ihm war es gelungen, einen aus Bernstein und verschiedenen Kopalharzen bestehenden, hochwertigen Lack herzustellen, der hitzebeständig und wasserfest war.

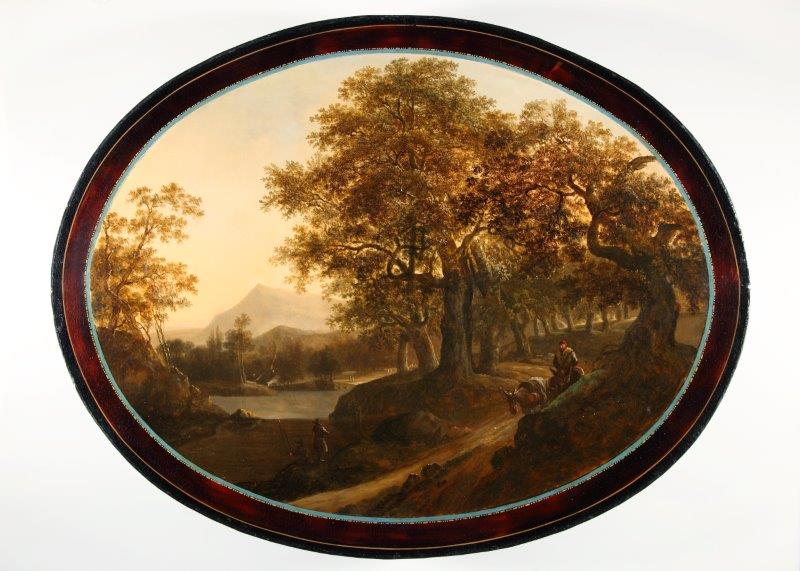

Johann Heinrich Stobwasser, der von Jugend an ein hervorragender Zeichner war, legte den Schwerpunkt seiner Arbeit von Beginn an auf eine künstlerisch hochwertige Bemalung seiner Lackartikel. Das waren anfangs in erster Linie Tische, Tabletts, Schmuck-und Tabakskästen, Becher und Pfeifenköpfe, vor allem jedoch die bis heute mit seinem Namen verbundenen, mit feinster Malerei verzierten Schnupftabaksdosen aus gehärtetem Papiermaché oder Weißblech. Vorlagen für die Malerei bezog das Unternehmen aus seiner eigenen, umfangreichen Kunstsammlung, die Gemälde – zumeist Kopien deutscher, italienischer und niederländischer Meister, – Kupferstiche und Lithografien umfasste.

Sie enthielten Motive jeglicher Gattung, darunter Genreszenen, Bildnisse berühmter Persönlichkeiten, Porträts schöner Frauen, Szenen aus den napoleonischen Kriegen sowie Darstellungen aus der griechischen und römischen Mythologie. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich aber schon damals Phantasielandschaften, Stadtveduten und stimmungsvolle Darstellungen von Eichenwäldern des Braunschweiger Malers Pascha Johann Friedrich Weitsch.

Kutsche für Friedrich den Großen

Ein im Jahr 1768 erfolgter Auftrag Friedichs des Großen, für ihn eine Kutsche zu lackieren, kam so gut an, dass der Preußenkönig ihn einlud, den Sitz der Manufaktur nach Berlin zu verlegen. Stobwasser hielt jedoch aus Treue zu Braunschweig und zu Herzog Karl I. am alten Standort fest und verlegte sich auf die Gründung eines Zweigunternehmens in Berlin, das er 1773 ins Leben rief und der Leitung seines kreativsten Mitarbeiters Jean Guérin anvertraute.

Der Franzose Guérin hatte in Paris bei den Brüdern Martin das Lackierhandwerk gelernt und 1767 Stobwassers Schwester Luise geheiratet. Nicht weniger geschäftstüchtig als sein Schwiegervater, war auch Guérin bald so erfolgreich, dass der preußische Magistrat ihm schon bald den Titel „Zweiter Hoflackierer Preußens“ verlieh. Erster Hoflackierer Preußens war zu dieser Zeit Sebastian Chevalier. Auch ein Franzose, arbeitete jedoch im Stil des Rokokos war daher für Stobwassers Compagnon sicherlich kein Konkurrent gewesen.

Nach längerer Erkrankung und Guèrins Tod hatte Johann Heinrich Stobwasser 1794 neben der Braunschweiger Fabrik nun auch noch die Berliner Filiale übernommen und erfolgreich fortgeführt. Guérins Erkrankung und sein vorzeitiger Tod veranlassten Johann Heinrich Stobwasser, von 1794 neben der Braunschweiger Fabrik auch noch die Leitung der Berliner Filiale zu übernehmen. Höchster technischer und künstlerischer Standard sowie eine fortschrittliche soziale Personalpolitik mit Gründung einer Betriebskrankenkasse ließen unter ihm das Berliner Unternehmen zu einem der führenden Kunsthandwerksbetriebe Deutschlands aufsteigen. Die Betriebsstätte befand sich in der Wilhelmstraße Nr. 98, das Verkaufsgeschäft am Prachtboulevard Unter den Linden Nr. 31. Kurz nach der Jahrhundertwende beschäftigte die Firma neben 30 Malern noch 40 weitere Mitarbeiter.

Auftrag von König Jérôme

Schon 1810 hatte Johann Heinrich die Geschäfte in Braunschweig und Berlin seinem Sohn Christian Heinrich (1780 – 1848) übertragen, der ursprünglich Theologie studiert hatte, dieses Studium jedoch abbrach, um nach einer Fortbildung in England die Lackwerkstätten des Vaters zu übernehmen. Auch unter seiner Leitung vergrößerten sich die Unternehmen. Das Warenspektrum der Berliner Fabrik blieb anfangs weitgehend unverändert. Es reichte von allen möglichen bürgerlichen Gebrauchsgegenständen bis hin zu höfischen Pretiosen und ausgefallenen Möbelstücken. So hatte sich beispielsweise die preußische Königin Luise bei Stobwasser einen mehrteiligen, beidseitig bemalten Paravent bestellt, und von Kurprinz Wilhelm II. von Hessen-Kassel ging für König Jérôme der Auftrag für einen außergewöhnlichen, 3000 Taler teuren Kaminschirm für den Kasseler Ballsaal ein.

Die Vielfalt und Qualität der Produktion spiegelte sich auch in einer differenzierten Preisgestaltung wider. Je nach Feinheit der Malerei bot man zum Beispiel im Stobwasserschen Verkaufsgeschäft Unter den Linden runde Stobwasserdosen zu Preisen von bis zu 12 Talern an. In ihren besten Jahren umfasste die Produktpalette des Berliner Unternehmens über 80 Positionen und allein im künstlerischen Bereich beschäftigte die Firma über 50 Maler, unter denen sich so bedeutende Namen wie Karl Friedrich Schinkel, Heinrich Stürmer, Ludwig Catel und Friedrich Georg Weitsch befanden. Einer Empfehlung des Berliner Akademiedirektors Johann Gottfried Schadow folgend, hatte die Preußische Regierung Christian Heinrich im Jahr 1830 aufgrund seiner künstlerischen Verdienste den Titel „Akademischer Künstler“ verliehen.

Braunschweiger Unternehmen verkauft

Unter solchen Vorgaben konnte sich Christian Heinrich in der Berliner Gesellschaft zu einem künstlerisch engagierten Geschäftsmann entwickeln. Zwei Jahre nach seiner Auszeichnung verkaufte Stobwasser das Braunschweiger Unternehmen an seine beiden langjährigen Geschäftsführer August Wilhelm Meyer und Carl Friedrich Wried, die diese Firma am angestammten Ort bis 1856 auf hohem Niveau erfolgreich weiterführten.

Da sich schon seit Ende des 18. Jahrhunderts die Entwicklung und Herstellung von Lampen als aufstrebender Industriezweig abgezeichnet hatte, sah Stobwasser sich veranlasst, neben seiner Lackwarenproduktion auch Astral- und Kranzlampen sowie Lampenfüße und Bronzeartikel nach eigenen Entwürfen in sein Warenangebot aufzunehmen. So firmierte man seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts unter folgender Adresse: „C. H. STOBWASSER & Co – FABRIK von Lampen, Lackirten u. Metall-Waaren. BERLIN. Wilhelm – Strasse No 98. Darunter jeweils die Devise: Labor improbus omnia vincit., sowie: Gegründet in Braunschweig 1763. Nach Berlin verpflanzt 1773“. Seine Warenlager befanden sich damals Unter den Linden Nr. 33 sowie in der Königs-Strasse 57a, ein weiteres mit der Adresse „Muster-Lager, Kochs-Hof am Markt No 33.“ in Leipzig.

Mehrfach ausgezeichnet

Als Anerkennung für seine Verdienste hatte die Preußische Regierung Christian Heinrich Stobwasser 1844 mit dem Roten Adler-Orden 3. Klasse ausgezeichnet. Zudem errang die Fabrik mit ihren Lack-und Bronzearbeiten auf den großen Welt‑, Kunst- und Gewerbeausstellungen, wie beispielsweise in Berlin, London, und Paris Goldene und Silberne Medaillen sowie weitere bedeutende Preise.

Nach dem Ableben Christian Heinrich Stobwassers im Jahr 1848 führte sein ehrgeiziger Sohn Gustav Arnold das Unternehmen, das schon bald in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde, in Berlin fort. Der neue Firmenchef, der in seiner Jugend selbst künstlerische Ambitionen gezeigt hatte, war bereits seit 1845 als bevollmächtigter Teilhaber der Fabrik eingeschrieben. Unter seiner Leitung eroberte sich das Unternehmen erneut einen ersten Platz innerhalb seines Geschäftsbereiches, von nun an unter der Adresse: „Berliner Lampen-& Bronzewaaren-Fabrik, vorm. C. H. Stobwasser & Co. Actien- Gesellschaft“.

1867 etwa 500 Mitarbeiter

In welchem Ausmaß sich die Firma unter Gustavs Leitung vergrößerte, erfährt man aus dem Katalog der Pariser Industrieausstellung vom Jahr 1867. Demnach war das Betriebspersonal des Stobwasserschen Unternehmens auf etwa 500 Mitarbeiter angewachsen. Den Glanzpunkt seiner Geschichte erreichte es am 23. August 1863, dem 100. Jahrestag der Firmengründung. Anlässlich dieses Jubiläums wurden der Fabrik von höchster Stelle nochmals zahlreiche Auszeichnungen verliehen. Da sich die Quellen zur Spätzeit der Fabrikationsstätte verlieren, lässt sich gerade noch das ungefähre Todesdatum Gustavs ermitteln. Es soll dies das Jahr 1898 gewesen sein.

Detlev Richter sammelt seit Mitte der 1970er Jahre, gilt als der Stobwasser-Experte schlechthin und erarbeitete das von der Richard Borek Stiftung in Auftrag gegebene und im Internet frei zugängliche Stobwasser-Werkverzeichnis: http://www.werkverzeichnis-stobwasser.de/