Serie über den berühmten Braunschweiger Kunsthandwerker, Folge 3: Monopolgewährung für Lackwaren.

Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges vor 260 Jahren, 1763, siedelte die Familie Stobwasser aus dem vogtländischen Lobenstein nach Braunschweig über. Das Unternehmen war dort in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und hoffte, dank der großzügigen Privilegien Herzog Carl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (reg. 1735–1780) und der Wirtschaftskraft der Handels- und Residenzstadt hier wirtschaftlich erfolgreicher tätig sein zu können als in der Heimat.

Wenn auch Johann Heinrich Stobwasser (Lobenstein 1740 – 1829 Braunschweig) bereits 1757 mit nur 17 Jahren einen besonders dauerhaften und widerstandsfähigen Lack entwickelt hatte, der den Ruhm der Manufaktur Stobwasser begründen sollte, war es sein Vater Georg Siegmund (1686 – 1776 Braunschweig), der die Verhandlungen zur Übersiedlung nach Braunschweig führte und das Unternehmen leitete. Als Kleinwarenhändler war Georg Siegmund in wirtschaftlichen Dingen erfahren, während der Sohn für alle Aspekte der Produktion zuständig war.

Deutliche Unterschiede

Erst nach dem Tod des Vaters übernahm Johann Heinrich auch die Geschäftsführung der stetig wachsenden Manufaktur. Diese unterschied sich deutlich von klassischen, zunftgebundenen Handwerksbetrieben, in denen ein Meister mit wenigen Gesellen und Lehrlingen arbeitete. Als frühindustrielle Firma beschäftigte Stobwasser nicht nur vergleichsweise viele Lackierer – 1772 waren es 14 –, sondern auch Handwerker anderer Gewerke wie Maler, Tischler oder Dreher. Dieses Privileg hatte Johann Heinrich Stobwasser 1769 verliehen bekommen.

Zusammen mit der Befreiung von Abgaben, der Monopolgewährung auf die von der Manufaktur produzierten Lackwaren und der Mietfreiheit auf das vom Herzog zur Verfügung gestellte Wohn- und Fabrikationshaus in der Echternstraße bildete es die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg der Familie Stobwasser. Am Ende des 18. Jahrhunderts arbeiten annähernd 100 Personen für die Manufaktur.

Berufs- und Arbeitsethos

Der Erfolg ist zudem auf den Berufs- und Arbeitsethos der Herrnhuter Brüdergemeine zurückzuführen, deren Mitglied die Familie Stobwasser war. Diese pietistische evangelische Gemeinschaft vertrat hohe moralische Ansprüche. Zu diesen zählte neben der bestmöglichen Ausbildung der Kinder auch die Forderung, nur hochwertige Produkte zu fertigen und diese zu einem angemessenen, nicht überteuerten Preis zu verkaufen. Nicht Gewinnmaximierung sollte im Zentrum des Wirtschaftens stehen, sondern das Lob Gottes, dem die Gnade des Erfolgs zu verdanken sei.

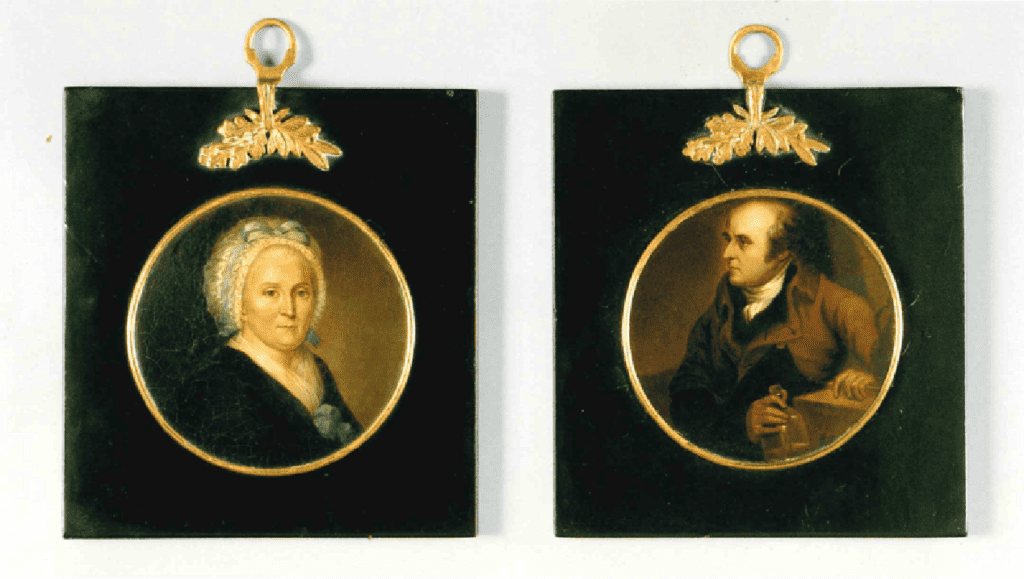

Fernab von den Zentren der Gemeinschaft in Thüringen, Sachsen oder Neuwied, trafen sich durchreisende Herrnhuter und die wenigen in der Region lebenden Gemeindemitglieder im Haus der Familie Stobwasser. Eheschließungen festigten die Bande innerhalb der Gemeinschaft und generierten Know-how und Kapital. So heiratete Johann Heinrich Stobwasser 1774 Elisabeth Gersting (1745 – 1809), die Tochter des Hannoverschen Hoftischlers, mit der er acht Kinder bekam, und nach deren Tod Katharina Scheuren (1749 – 1825), die Witwe David Roentgens, des bedeutendsten deutschen Ebenisten seiner Zeit. Zuvor hatte sich bereits seine Tochter Henriette (1778 – 1841) mit dem Theologen und Lehrer Philipp Jacob Roentgen (1777 – 1855) vermählt, einem Sohn von Katharina und David Roentgen.

Ungewöhnliche Förderung

Die Familie Stobwasser legte großen Wert auf eine gute Ausbildung – auch der Töchter. Diese für die Zeit ungewöhnliche Förderung zahlte sich aus: Als Johann Heinrich Stobwasser 1769 für längere Zeit von Braunschweig abwesend war, vertrat ihn seine Schwester Louise Dorothea (1745 – 1820) erfolgreich in der Geschäftsführung. 1772 eröffnete sie mit ihrem Mann, dem aus Frankreich stammenden Jean Guérin (gest. 1797), der sich als talentierter Mitarbeiter des Unternehmens hervorgetan hatte, ein Filialunternehmen in Berlin.

Nach dem Tod seiner ersten Frau zog sich Johann Heinrich Stobwasser aus der Geschäftsführung des erfolgreichen Unternehmens zurück, um sich verstärkt seinen religiösen Neigungen widmen zu können. An seine Stelle trat sein Sohn Christian Heinrich (1780 – 1848).

Der schnelle und nachhaltige Erfolg der Manufaktur Stobwasser beruhte auf den Privilegien des Herzogs, auf den Prinzipien der Herrnhuter Brüdergemeine und auf familiären Verbindungen, aber in erster Linie auf der hohen Qualität der Produkte und auf der Fähigkeit, schnell auf Veränderungen des Marktes zu reagieren. Lukrative Aufträge des Braunschweiger Militärs – Stobwasser lieferte lackierte Patronentaschen, Flintenriemen und Gewehrschäfte – und von Mitgliedern der herzoglichen Familie förderten die Bekanntheit des Unternehmens über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Schnell wurde die Produktpalette erweitert: Möbel wurden ebenso hergestellt wie Hausrats‑, Galanterie- und Luxuswaren aller Art, vor allem aus Papiermaché und Weißblech, wie Zierteller, Übertöpfe, Spiegelrahmen, Schatullen, Kaffeebretter und Konsolen.

Eigene Malerschule

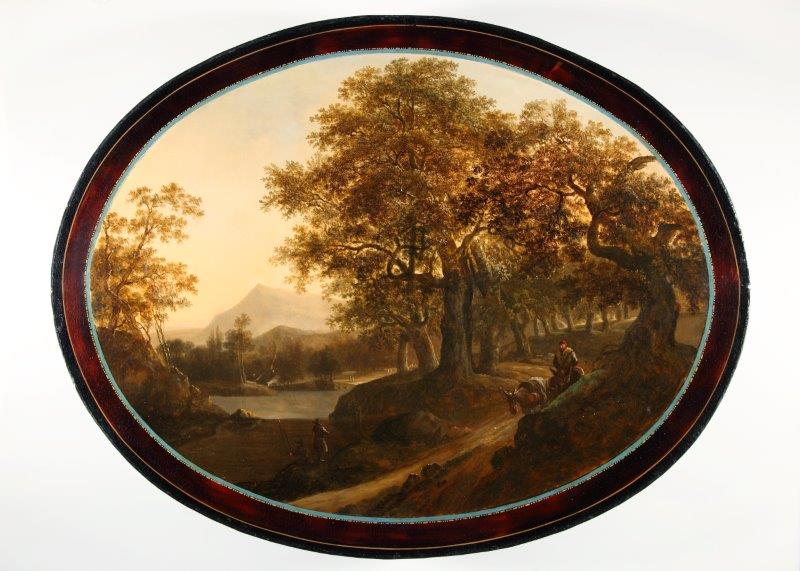

Waren zunächst Pfeifenköpfe das in hoher Stückzahl gefertigte Hauptprodukt, wovon die berühmte, als Werbemedium gedachte Riesenpfeife im Städtischen Museum Braunschweig kündet, traten bald schon Tabaksdosen an deren Stelle. Die zumeist runden und schwarz lackierten Behältnisse wiesen auf dem Deckel eine kunstvolle Malerei auf – Landschaften, Genreszenen, Kopien bedeutender Gemälde, Bildnisse berühmter Menschen und vieles mehr –, die den Geschmack des Besitzers spiegelte und zur gepflegten Konversation animierte. Um den Bedarf an qualitätvollen Malereien decken zu können, begründete Johann Heinrich Stobwasser eine eigene Malerschule, in der zeitweise Pascha Johann Friedrich Weitsch (1723 – 1803) unterrichtete und in der viele der bekannten Braunschweiger Maler des 19. Jahrhunderts ihr Handwerk erlernten.

Dr. Andreas Büttner ist Kurator für Angewandte Kunst am Städtischen Museum Braunschweig

Zu Folge 1 und 2 der Serie geht es hier.