Der Kirchbau an der Goslarschen Straße sollte nach seiner Fertigstellung die untere Mittelschicht und die Arbeiterschaft repräsentieren.

Im Mittelpunkt des lutherischen Gottesdienstes steht die Lehrpredigt. Liturgie und Lied begleiten sie. Jeder Kirchgänger sollte die liturgischen Handlungen und die Worte des Pfarrers deutlich hören, um aktiv teilhaben zu können. Daher war, anders als in katholischen Kirchen, die Nähe von Altar, Kanzel und Orgel zur versammelten Gemeinde besonders wichtig. Die dichte räumliche Verknüpfung war im Protestantismus deshalb das für Kirchenneubauten bestimmende Prinzip.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 21.12.2021 (Bezahl-Artikel)

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 21.12.2021 (Bezahl-Artikel)

Seit 1863 wich das Konsistorium, die Aufsichtsbehörde der Landeskirche, durch Erlass von diesem Punkt ab. Neue Kirchen seien im Sinne des staatstragenden Historismus im „germanischen Stil“, der Gotik, zu bauen. Das bedeutete eine Verbeugung vor dem nationalistischen Zeitgeist und eine Abkehr vom Gestaltungsprinzip, der ja Glaubensinhalten diente.

Die Paulikirche an der Jasperallee ist der bedeutendste Bau, der dieser Vorschrift gehorcht, 1901–1906 durch Baurat Ludwig Winter errichtet, bestimmt für ein Stadtviertel, in dem bevorzugt Hofbeamte, Offiziere, Besitz- und Bildungsbürger wohnten, die Stützen der „Einheit von Thron und Altar“.

St. Jakobi und der Historismus

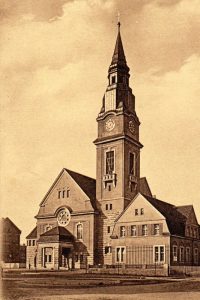

Der letzte Kirchenneubau vor dem Ersten Weltkrieg 1914 war St. Jakobi an der Goslarschen Straße – für das heranwachsende Westliche Ringgebiet. Die Einweihung würdigte die „Landeszeitung“ 1911: „Den alten und schönen Kirchen unserer Stadt gegenüber ist etwas geschaffen worden, das sich völlig als eine Schöpfung der neuen Zeit darstellt, etwas, das ganz auf sich selbst gestellt ist und das mit der viel bewunderten Kunst unserer alten Kirchenbaumeister getrost in Wettbewerb treten kann.

Sie macht die neue Kirche zu einer Sehenswürdigkeit und gibt dem bei der Grundsteinlegung gefallenen Wort Berechtigung: Ein Wendepunkt in der evangelischen Kirchenbaugeschichte Norddeutschlands. Protestantische Kirchen sind Predigtkirchen. Die aus der katholischen Zeit überkommenen Kirchen entsprechen diesem Grundsatz in der Regel nicht. Die Anlehnung an die alten Stile passt schon aus diesem Grunde für Kirchenneubauten nicht. Zum anderen soll sich gerade bei derartigen Monumentalbauten – mehr als bei Profanbauten unsere heutige Zeit – zeigen, dass sie ebenfalls etwas Eigenes zu leisten versteht, dass sie, wenn es Erhabenes zu bilden gilt, nicht immer auf das Überlieferte zurückgreifen muss.

Eine Kirche als Ohrfeige und Kritik

Unter solchen Gesichtspunkten ist die neue Jakobikirche erbaut worden: „Ein wichtiges Blatt in der Kirchengeschichte Braunschweigs im 20. Jahrhundert stellt es dar, es zeigt wieder Stil, während viele Jahrzehnte hindurch nur Moden geherrscht hatten.“

Das war eine heftige Ohrfeige für die Paulikirche und eine saftige Kritik am Konsistorium. Nicht vorauszusehen war, dass die Jakobikirche keineswegs stilistisch beispielgebend für kommende Jahrzehnte wirken konnte. Heutige Architekturhistoriker nennen ihren Baustil „einen süddeutsch geprägten Neobarock mit Jugendstilanklängen“. Sicher, der Architekt Kraatz war ein Kind seiner Zeit, benutzte Stilzitate der Vergangenheit und verband sie mit Elementen des modischen Jugendstils. Aber die Architekturhistoriker konzentrieren ihre Kritik zu sehr auf äußerliche Merkmale.

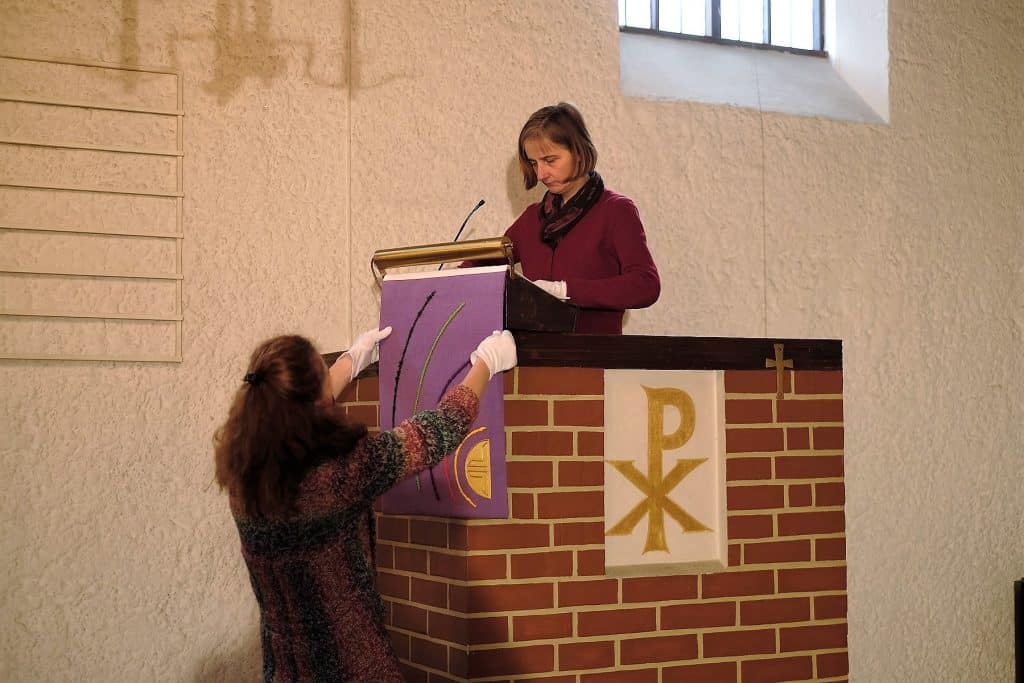

Der Chorraum der Jakobikirche

Der Chorraum von St. Jakobi wies in die Zukunft: Denn mit ihm kehrte man tatsächlich zu den Grundsätzen evangelischer Predigtkirchen zurück. Pfarrer Beck schrieb dazu: „Aus akustischen Gründen hat man die Orgel so tief wie möglich gestellt. Ihre Zusammenordnung mit der Kanzel und dem Altar erfolgte nach der Bedeutung, die diese drei Stätten nach ihrem Wesen und ihrem Verhältnis zueinander für den Gottesdienst besitzen. Hinter der Orgel kann der Sängerchor in einer Stärke von 110 Personen untergebracht werden. Der Taufstein hat Aufnahme in einer sich nach dem Altarplatz öffnenden Taufkapelle gefunden. Wie die Taufkapelle, so erscheint auch die an der Südwestecke des Altarplatzes verlegte Sakristei als ein natürlicher Bestandteil des Grundrisses.“

Die Innenwirkung von St. Jakobi

Den Besucher empfängt ein relativ schlichter Innenraum, der aus akustischen Gründen viel Holz und verputzte Wände besitzt. Sogar die Zentralkuppel in 17,50 Metern Höhe diente der Akustik: Der Mörtel wurde zur Vermeidung von Hall mit Kork vermischt. Weder Gemälde noch Skulpturen lenkten den Besucher ab. Nur ein paar Glasfenster als modische Reverenz gestattete sich der Architekt: einen Christuskopf im Zentrum der Chornische, ihm gegenüber im Osten ein Rundfenster, das den barmherzigen Samariter darstellt. So stehen sich sehr eindrucksvoll Glaube und Nächstenliebe gegenüber. Andere Fenster zeigen brennende Fackeln und Lilien.

Das kirchliche Zentrum St. Jakobi besteht aus vier Gebäudeteilen: Kirche, Turm, Gemeindehaus und Pfarrei. An der Nordostecke über-ragt der 60 Meter hohe Turm den Gebäudekomplex und die umgebende Wohnbebauung, die sich heute eng anschließt. Nach Norden zu springt das Gemeindehaus hervor, „während die Kirche auf der Südseite das im lauschigen Winkel zurückliegende Pfarrhaus in ihren Schutz nimmt“, so Gemeindepfarrer Beck.

Kirche und Klasse

Das Preisausschreiben für den Kirchenbau von St. Jakobi hatte 1907, kurz nach Fertigstellung der Paulikirche, der Berliner Architekt Johannes Kraatz gewonnen. Vielleicht waren beide Kirchen bewusste Anlehnungen an die politischen Bewegungen ihrer Zeit: Pauli für das staatstragende Großbürgertum, Jakobi für die untere Mittelschicht und die rebellische Arbeiterschaft. Insgesamt erfüllte die Jakobikirche ihre vom Preisausschreiben bestimmte Aufgabe: „Sie soll eine echt evangelische Gemeindekirche sein, die hell und freundlich, einfach und doch schön und festlich gestaltet ist und in einer geschlossenen Anlage die Einheit der zu gemeinsamer Feier des Gottesdienstes versammelten Gemeinde zum Ausdruck bringt.“

Die Revolution von 1918 trennte die Kirche vom Staat. Die Landeskirche verlor die Schulaufsicht, die Einheit von Thron und Altar zerbrach, das Konsistorium wurde 1922 aufgelöst. Es bildete sich nun eine demokratisch legitimierte Landeskirchenverwaltung. Das erreichte viele Menschen aber nicht mehr. Tausende traten aus der Landeskirche aus, weil die alten Eliten weiterhin die Evangelische Landeskirche beherrschten.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 21.12.2021 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article234144121/Die-Jakobikirche-in-Braunschweig-Ein-bemerkenswertes-Baudenkmal.html (Bezahl-Artikel)

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 21.12.2021 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article234144121/Die-Jakobikirche-in-Braunschweig-Ein-bemerkenswertes-Baudenkmal.html (Bezahl-Artikel)