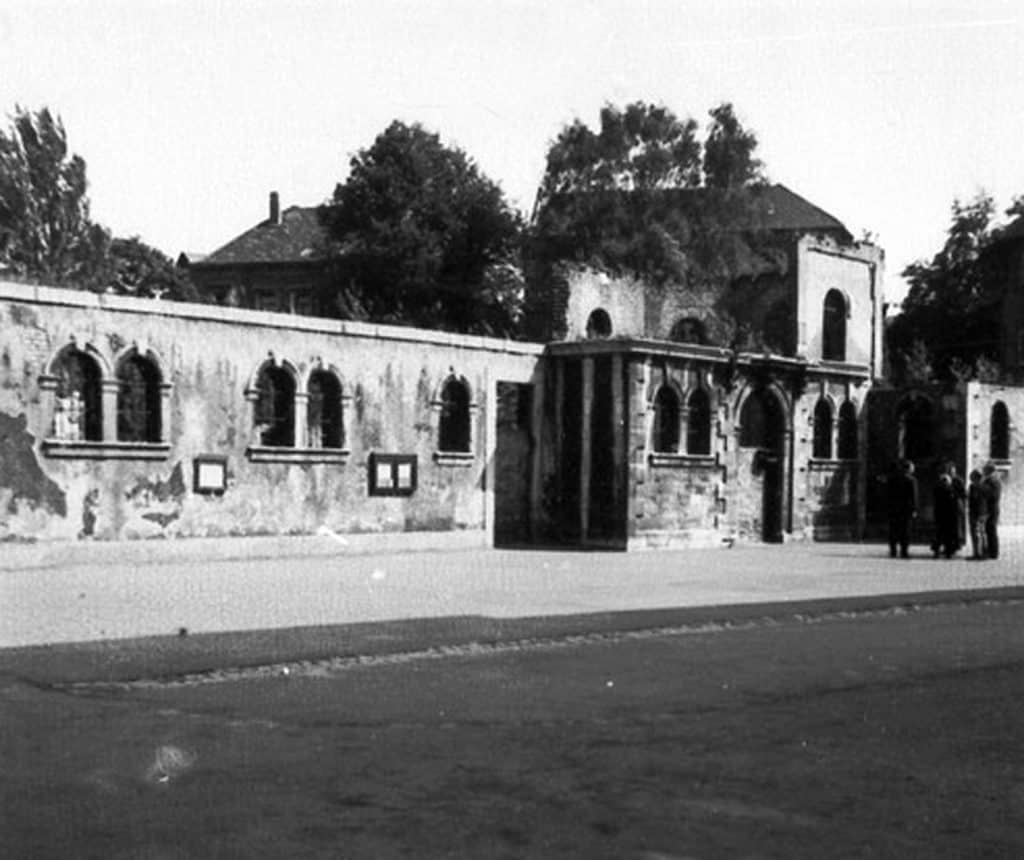

Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 4: Die weitgehend aus Holz bestehende Nicolaikirche wurde in der Bombennacht zum 15. Oktober 1944 fast völlig zerstört.

Die mittelalterlichen Sakralbauten Braunschweigs konnten nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges sämtlich wiederhergestellt werden. Mit Ausnahme von St. Aegidien handelte es sich dabei ausschließlich um protestantische Kirchen. Die Aegidienkirche war Bestandteil des damaligen Vaterländischen Museums (heute Braunschweigisches Landesmuseum). Am 1. September 1945 wurde die vergleichsweise leicht beschädigte einstige Benediktinerkirche an die katholische Gemeinde als Ersatz für die fast vollständig kriegszerstörte Nicolaikirche übergeben. Die gemauerten Gebäudeteile des Gemeindehauses wurden erst 1968 abgetragen.

Anton Ulrich wurde katholisch

Nach der 1528 in Braunschweig vollzogenen Reformation hatte es bis 1708 keine katholische Kirchengemeinde mehr gegeben. Die wenigen ansässigen Angehörigen der römischen Konfession erhielten jedoch Auftrieb durch den Übertritt Herzog Anton Ulrichs zum Katholizismus. Nachdem der Herrscher die Konversion 1709 vorerst heimlich begangen hatte, wiederholte er die Zeremonie öffentlich vor Bischof Lothar Franz von Schönborn 1710 im Bamberger Dom. Ein Beweggrund für diesen Schritt war die Annäherung des Fürsten an das Kaiserhaus in Wien, welche mit der Vermählung seiner Enkelin Elisabeth Christine mit dem Bruder Kaiser Josephs I. bekräftigt wurde. Anton Ulrich stellte jedoch sicher, dass seine Untertanen bei ihren angestammten Konfessionen bleiben konnten.

Nach der Konversion des in künstlerischen und kulturellen Angelegenheiten stark engagierten Herzogs stiftete Anton Ulrich der katholischen Gemeinde der Stadt Braunschweig einen eigenen Kirchenbau. Als Standort kam jedoch keine städtebaulich wirksame Lage infrage – dies wussten der nach wie vor protestantische Hof und die Bürgerschaft zu verhindern. Der im Jahr 1712 dem Hl. Bischof Nikolaus geweihte Kirchenbau entstand in der Nähe der alten Stadtmauer hinter der östlichen Häuserzeile an der ehemaligen Friesenstraße. Den Entwurf fertigte der damalige Landbaumeister Hermann Korb. Eine vom Bamberger Bischof erwünschte Beratung durch den berühmten süddeutschen Baumeister Johann Dientzenhofer (u. a. Architekt des Doms zu Fulda) lehnte der als eigenwillig geltende Korb ab.

Kirchenschiff aus Holz

Die barocke Nicolaikirche umfasste den eigentlichen Sakralbau und einen nordseitig vorgelagerten Trakt für Pfarrerwohnung und Gemeindeschule. Letzterer trat wie ein Profanbau in Erscheinung und bildete mit dem länglichen Kirchenschiff einen kompakten Grundriss. Der Kirchraum war durch das Portal des Pfarrhauses über einen Flur zu betreten. Mit Ausnahme von Teilen des Pfarrhauses bestand der Gebäudekomplex ursprünglich aus Fachwerk. Das mit einem dreiseitigen Altarraum schließende Kirchenschiff war von Pfeilern mit korinthischen Doppelpilastern und einer Bogenstellung eingefasst, Vollsäulen markierten die Bedeutung des nach Süden gerichteten Altarraums. Hinter den Arkadenwänden existierten Seitenschiffe und darüber Emporen mit Balustraden. Die Decke war als so genanntes Spiegelgewölbe mit Stichkappen ausgeführt.

Äußerlich wirkte St. Nicolai schlicht. Die Funktion als Sakralbau trat anhand der großen Rundbogenfenster und des mächtigen Dachreiters in Erscheinung. Ein Kupferstich von 1714 stellt die Nordansicht allerdings mit einer bekrönenden Kuppel dar, die nicht ausgeführt wurde. Sie hätte einen Schuss römischen Barocks in die Löwenstadt gebracht.

Innen äußerst prachtvoll

Das Innere der Kirche muss einen festlich-prachtvollen Eindruck gemacht haben. Dazu trugen neben Stuckaturen sowie ornamentalen Wand- und Gewölbemalereien besonders die Deckengemälde von Tobias Querfurt bei. Sie stellten die Heilige Dreifaltigkeit und den Kirchenpatron dar. Das Altargemälde von Jakob Weynand zeigte die Kreuzigung Christi und wurde von mehr als lebensgroßen Standbildern der Apostel Petrus und Paulus flankiert, welche von dem Bildhauer Detlef Jenner stammten (dieser Künstler schuf auch die Barockaltäre in St. Martini und St. Magni).

Portal als letzte Erinnerung

In den Jahren 1873/74 wurden die Seitenschiffe erweitert und 1908 der Dachreiter versetzt. Inzwischen waren zur Friesenstraße hin gründerzeitliche Schulbauten entstanden. Der einstige, von einem barocken Portal markierte Zugang zur Kirche ist dort noch heute vorhanden. Das Portal und der 2007 entstandene St. Nicolai-Platz sind die letzte Erinnerung an den verschwundenen Sakralbau. Der Torbogen stand ursprünglich jedoch am östlichen Zugang zum Kirchengrundstück am heutigen Magnitorwall. Die für Braunschweig schicksalhafte Bombennacht zum 15. Oktober 1944 brachte die fast totale Zerstörung des weitgehend aus Holz bestehenden Baudenkmals. Die gemauerten Gebäudeteile des Gemeindehauses mit dem Portal wurden erst 1968 abgetragen. Reste davon fanden an einem weit entfernten Standort an der Güldenstraße eine denkmalhafte Aufstellung. Im Rahmen eines Bauvorhabens wurden sie dort 2011 wieder abgetragen und eingelagert.