Geschichte(n) aus dem Braunschweigischen, Folge 32: Braunschweiger Schriftsteller Joachim Heinrich Campe für „Gesinnung und Werk als Freund der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ ausgezeichnet und angefeindet.

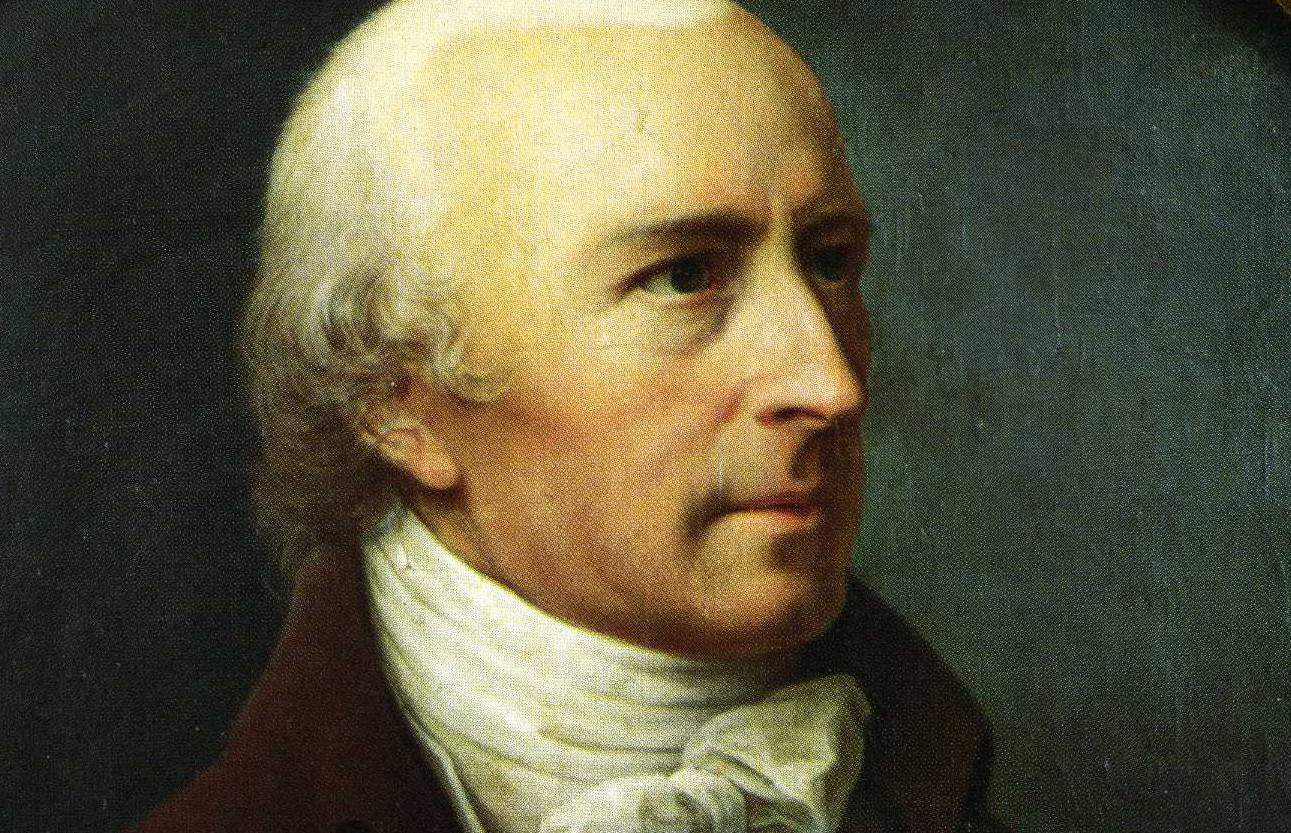

Am 26. August 1792 ernannte die französische Nationalversammlung den Braunschweiger Joachim Heinrich Campe (1746–1818) gemeinsam mit Friedrich Schiller, Johann Heinrich Pestalozzi, George Washington und vierzehn weiteren Ausländern zu Ehrenbürgern Frankreichs, weil sie sich durch „Gesinnung und Werke als Freund der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ erwiesen hatten. Heinrich Campe, Theologe, Pädagoge, Schriftsteller, Schulpolitiker, Sprachwissenschaftler und Unternehmer, hatte von seiner Reise nach Paris 1789 und dem Verlauf der französischen Revolution in Briefen seiner Tochter Lotte und seinen Kollegen Ernst Christian Trapp sowie Johann Struve überschwänglich berichtet. Später veröffentlichte er die Schreiben in dem von ihm herausgegeben „Braunschweiger Journal“.

„Wallfahrt“ nach Paris

Campe war in Begleitung seines Schülers Wilhelm von Humboldt und eines weiteren Reisegefährten nach Paris aufgebrochen, um die Revolution mitzuerleben. Bereits am ersten Tag schrieb er von einer „Wallfahrt (…) und zwar hoffentlich zum Grabe des französischen Despotismus“. Campe erhoffte sich eine Verfassung, wie es bisher noch keine gegeben hatte. Seine Vorstellung war geprägt vom Recht auf Eigentum, von der Unantastbarkeit der Person, Gedanken‑, Religions- und Pressefreiheit sowie der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz.

An seinem Vorhaben, die Geburtsstunde dieser Vision unmittelbar in Paris zu erleben, konnten ihn auch die Schreckensnachrichten nicht abhalten, die ihn und seine Mitreisenden noch auf dem Weg erreichten. Campe war entschlossen, die Revolution zu lieben, und so bestritt er jede unrechtmäßige Ausschreitung des Volkes. Er nannte die Hinrichtungen ein „Volksgericht an des Vaterlands Feinden“ und „eine legale Art zu töten“.

Revolutionäres Töten gebilligt

Für ihn waren das in jener Zeit zunächst reinigende Momente im Prozess der „politischen und moralischen Wiedergeburt“. Ohne diese revolutionären Aktionen des Volkes war, nach Campes Überzeugung, ein Ende des herrschenden Despotismus nicht denkbar. Als Joachim Heinrich Campe am 3. August 1789 in Paris eintraf, waren die großen Ereignisse und ersten Unruhen bereits vollzogen. Es folgte jedoch unmittelbar darauf jene denkwürdige Nacht vom 4. zum 5. August, in der mit der Abschaffung sämtlicher Feudalrechte ein völliger Wechsel aller Rechte und Privilegien in Frankreich erfolgte.

Seine scheinbar blinde Begeisterung für die Revolution wurde Campe später zum Vorwurf gemacht. Der große Aufklärer hatte nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund seines jahrelangen Kampfes für die Freiheit des Wortes geschrieben und gehandelt. Gerade dadurch beschwor er eine erwartbare Reaktion hervor. Für die Fürsten und ihre Kleinstaaterei im Deutschland des 18. Jahrhunderts musste dieser Jubelschrei, in den auch viele andere einstimmten, wie ein Fanal gegen die überkommenen Traditionen und Werte wirken. Viele sahen durch Campes Briefe in Braunschweig den Mittelpunkt einer revolutionären Bewegung für ganz Deutschland. Sie erlebten fassungslos, dass es Campe möglich war, diese Briefe im November 1789 zu veröffentlichen.

Nachdenklichkeit wird größer

Die Nachrichten und Empfindungen, die er in seinen Briefen nach Braunschweig übermittelte, waren getragen von Euphorie und dem ernsten Glauben an eine Glücksstunde der ganzen Menschheit, und dennoch klingen später gelegentlich auch Zweifel an. So, wenn er im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Problemen, wie Brotmangel, an Anarchie denkt. Es kommt ihm eine Ahnung von dem Gefühl, dass die Revolution eine Frühgeburt sei und dass den neuen Gesetzgebern noch keine Zeit blieb, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, auf denen die Zukunft hätte aufgebaut werden können. In der Distanz zu seiner Reise, im heimischen Braunschweig, wurde seine Nachdenklichkeit noch größer.

Die Reaktion aber ruhte nicht. Aus einer Gegnerschaft der Revolution wurde eine Gegnerschaft allgemein gegen die Aufklärung und den Philanthropismus: Die Schriftsteller waren gegen Campe, weil sie ihm den Erfolg neideten; die Kirche war gegen Campe, weil er sich ihr und ihrem Einfluss entgegenstellte; die Herrscher waren gegen Campe wegen seiner freimütigen Urteile. Und so hatte bereits 1790 der römisch-deutsche Kaiser Leopold II. (1747 – 1792) in einem Dekret Maßnahmen gegen die aufrührerischen Schriften in Braunschweig gefordert. Campe konnte jedoch Carl Wilhelm Ferdinand von der Richtigkeit der Pressefreiheit überzeugen, zumal der Herzog nicht gegen die Bestrebungen der konstitutionellen Parteien Frankreichs eingestellt war. Er tadelte lediglich die eingerissene Unordnung und hegte Bedenken gegen die Abschaffung des Adels.

Wie eine bittere Träne

In seiner späteren Verteidigungsschrift „An meine Mitbürger“ vom Dezember 1792 machte Campe deutlich, dass sich seine Haltung gegenüber der ursprünglichen Einstellung zur französischen Revolution geändert habe, wobei er allerdings immer noch die Revolution als solche gutheißt. Er weist darauf hin, dass sein Enthusiasmus lediglich jener ersten Zeit der Bewegung gegolten habe. Die spätere Entwicklung sei wie eine bittere Träne des Unmuts gewesen. Campe ging deutlich auf Distanz zu seiner ursprünglichen Verherrlichung der Französischen Revolution. Noch schärfer fiel die Distanzierung Campes auf einer Reise im Jahre 1802 aus, als erneut Frankreich besuchte. Er schrieb, dass er sich glücklich schätze, Deutscher, vornehmlich Braunschweiger zu sein.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.