Vom letztlich doch erfolgreichen Kampf der Braunschweigischen Herzöge Carl Wilhelm Ferdinand und Friedrich Wilhelm gegen Napoleon.

Es waren stürmische Zeiten, ausgelöst von den Unruhen in Frankreich, die sich 1789 in der Französischen Revolution entladen hatten, bald den gesamten Kontinent erfassten und im Kampf um die Vorherrschaft zwischen Frankreich und Großbritannien globale Auswirkungen gewannen. Die hohen Wogen der revolutionären Veränderungen, die das französische Staatssystem radikal veränderten, sollten „in der Geschichte der Menschheit eine neue Epoche machen“, wie der Braunschweiger Philanthrop und Aufklärer Joachim Heinrich Campe (1746–1818) bereits am 9. Juli 1789 in einem seiner berühmten Briefe aus Paris schrieb. Campe erkannte bereits zu einem frühen Zeitpunkt die transnationale, ja sogar globale Bedeutung des revolutionären Geschehens, die auch am Braunschweigischen nicht vorbeigehen sollte.

Rücksichtslose Expansionspolitik

In Preußen, ebenso wie in Braunschweig, verfolgte man die Ereignisse in Paris mit einer gewissen Sympathie, sah man die Forderungen der Reformer doch im Einklang mit der Aufklärung. Zur despotischen und unfähigen Herrschaft der Bourbonen in Frankreich wahrte eine eher kritische Distanz. Außenpolitisch bedeutete diese Entwicklung den Beginn einer zwei Jahrzehnte umfassenden Phase kriegerischer Ereignisse, die zunächst den Aufstieg des Generals Napoleon (1765–1821), dann eine weitgehende Vormachtstellung über Europa und am Ende die totale Niederlage Frankreichs mit sich brachte. Aus der Revolution von 1789 im Inneren war eine Sendungsidee der Franzosen erwachsen, auch den Nachbarn auf dem Kontinent die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu erschließen. Spätestens unter Napoleon war das einstige Sendungsbewusstsein jedoch nur noch ein kläglicher Verhüllungsversuch für eine rücksichtslose Expansionspolitik.

Am Beginn des 19. Jahrhunderts standen sich Frankreich und Preußen als Großmächte gegenüber. Preußen wahrte auch da noch Neutralität, als Frankreich 1805 Hannover besetzte. Die versuchte Neutralitätspolitik isolierte Preußen international zunehmend. An der Frage Hannover, das Preußen annektierte, entzündete sich der endgültige Konflikt. Preußen machte mobil, stellte Napoleon ein Ultimatum und forderte den Abzug aller französischen Truppen aus Süddeutschland. Angesichts der tatsächlichen politischen und militärischen Situation musste das geradezu lächerlich wirken musste.

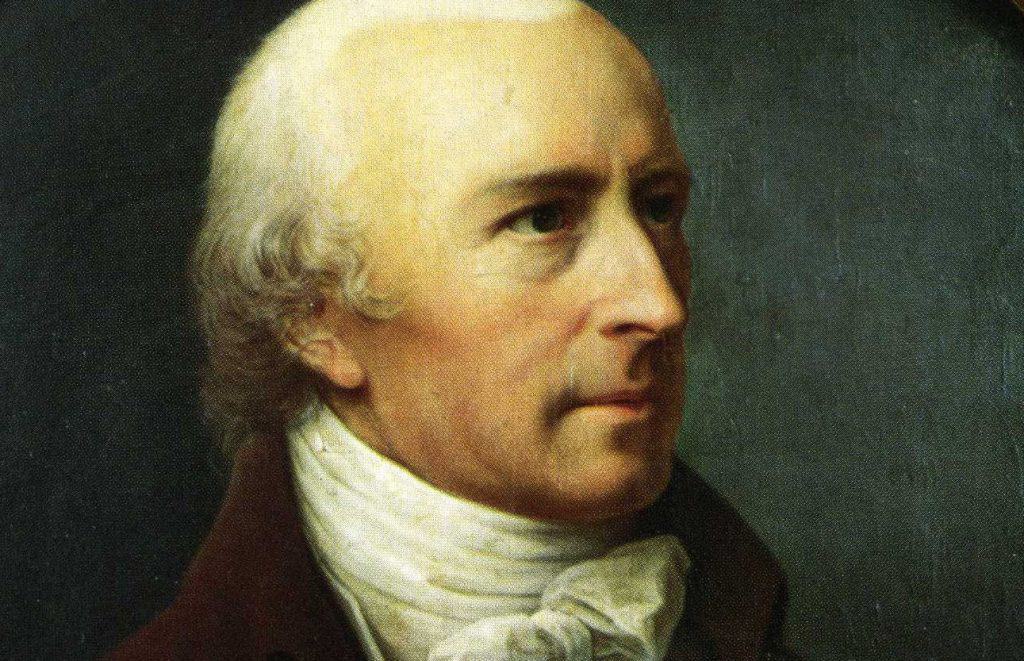

Herzog Carl Wilhelm Ferdinand fiel

Napoleon bequemte sich nicht einmal zu einer Antwort. Daraufhin erklärte Preußen den Franzosen am 9. Oktober 1806 den Krieg, und es kam zu dem denkwürdigen Geschehen vom 14. Oktober 1806, bei dem der Braunschweigische Herzog Carl Wilhelm Ferdinand (1735–1806), der als Generalfeldmarschall des preußischen Heeres die Truppen bei Jena und Auerstedt/Hassenhausen gegen Napoleon führte, gleich zu Beginn der Schlacht lebensbedrohlich verwundet wurde. Am 10. November 1806 verstarb er im dänischen Ottensen an den Folgen dieser Verletzung. Die Niederlage Preußens war vernichtend, und bereits am 27. Oktober 1806 besetzte Napoleon Berlin.

Nun besaß Napoleon auf dem europäischen Kontinent eine so einzigartige Machtfülle, dass sich kein Land mehr der Vorherrschaft Frankreichs entziehen konnte. Lediglich Großbritannien blieb eine dauerhafte Gefahr. Napoleons Hegemonialstreben über die europäischen Staaten schien endgültig gesiegt zu haben und Preußen reihte sich letztendlich in die Reihe der Satellitenstaaten Frankreichs ein.

Teil des Königreichs Westphalen

Ein Waffenstillstand mit Russland wurde am 25. Juni 1807 auf einem Floß mitten auf der Memel bei Tilsit zwischen Napoleon und Zar Alexander I. (1777–1825) verhandelt. Für Napoleon stellte sich die Frage, ob und in welcher Weise sein Herrschaftssystem konsolidiert und die neugewonnenen preußischen Gebietsteile zwischen Ems und Elbe so integriert werden konnten, dass damit ein funktionsfähiger Puffer gegenüber Restpreußen und Russland geschaffen wurde. Aus diesen Überlegungen entstand zum Beispiel der französische Modellstaat „Königreich Westphalen“. Diese territoriale Neuordnung setzte sich zusammen aus dem Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, dem Kurfürstentum Hessen-Kassel, den südlichen Teilen Hannovers, den Fürstbistümern Hildesheim, Paderborn und Osnabrück, einigen kleineren Herrschaftsgebieten und den ehemals preußischen Gebieten westlich der Elbe. Hauptstadt wurde Kassel. Die Menschen hofften anfangs auf innere Reformen und erkannten nicht die machtpolitische Fundierung, die Napoleon damit geschickt verbunden hatte.

Sein Verdikt „Das Haus Braunschweig hat aufgehört zu regieren“ konnte im Falle Braunschweigs keineswegs dazu beitragen, die Fremdherrschaft zu legitimieren, weder politisch noch moralisch, zumal die Bevölkerung dem im Kampf gegen Napoleon ums Leben gekommenen Herzog Carl Wilhelm Ferdinand nachtrauerte und dem Welfenhaus gegenüber starke Loyalitätsgefühle besaß. Dies sollte sich besonders 1809 beim „Zug der Schwarzen Schar“ unter dem Nachfolger Herzog Friedrich Wilhelm (1771–1815), dem „Schwarzen Herzog“ von Sachsen zur Nordsee und weiter nach Großbritannien quer durch das von den Franzosen besetzte Land erweisen. Der „Herzog ohne Land“ initiierte mit diesem legendären Vorgehen einen probraunschweigischen Patriotismus, wie er das gesamte 19. Jahrhundert die braunschweigische Geschichte beherrschen und das Verhältnis zum braunschweigischen Welfenhaus prägen sollte. Braunschweig hatte nach der Schlacht von Jena und Auerstedt/Hassenhausen als Teil des Königreichs Westphalen seine Eigenstaatlichkeit verloren.

Herzogtum Braunschweig restituiert

1811 erreichte das Kaiserreich Napoleons seinen Zenit. Der größte Teil des europäischen Kontinents stand unter französischem Einfluss, das europäische Gleichgewicht war zerstört. Die Wende der Übermacht begann mit dem Feldzug nach Russland und dessen Scheitern. Die Völkerschlacht bei Leipzig markierte einen entscheidenden Höhe- und Wendepunkt der europäischen Geschichte. Vor allem die französischen Satellitenstaaten wurden aufgelöst. So war auch das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel als neues Herzogtum Braunschweig restituiert worden. Der „Herzog ohne Land“, Friedrich Wilhelm, konnte am 6. November 1813 die Wiederinbesitznahme seines Landes proklamieren lassen. Noch während der europäischen Mächte in Wien die zukunftsträchtige Neuordnung Europas und Deutschland verhandelten, wurde Europa durch die Nachricht erschüttert, dass Napoleon aus der Verbannung nach Elba zurückgekehrt war. Das letzte Intermezzo der „Hundert Tage“ hatte begonnen.

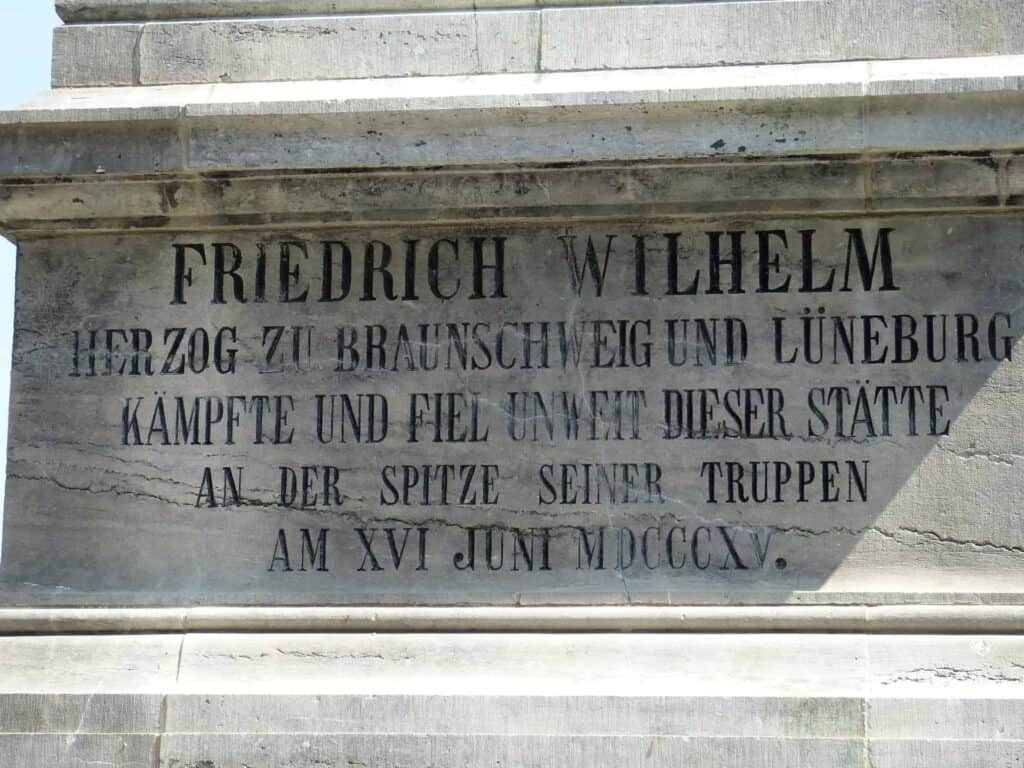

Erneut gelang es Napoleon, eine allgemeine Begeisterung bei der Bevölkerung zu wecken, getragen von der Erinnerung an die verlorengegangene Hegemonie auf dem Höhepunkt der napoleonischen Macht über Kontinentaleuropa. So erfolgreich Napoleons erste Unternehmungen waren, am 18. Juni 1815 wurde er bei Waterloo endgültig von einem alliierten Heer, das überwiegend aus Deutschen bestand, besiegt. Der „Schwarze Herzog“ war zwei Tage zuvor am 16. Juni in der Schlacht bei Quatre-Bras gefallen. Napoleon wurde erneut verbannt und zwar auf die Insel St. Helena. Es wurde seine letzte Lebensstation.

Erneute Blütezeit folgte

Das Haus Braunschweig aber sollte als Herzogtum Braunschweig aus dem Wiener Kongress hervorgehen, als Reichsfürstentum Teil des Deutschen Kaiserreichs nach 1870/71 bestehen und von den Welfen letztlich bis 1918 wieder regiert werden. Napoleons Verdikt „Das Haus Braunschweig hat aufgehört zu regieren“ war letztlich nur von kurzer Dauer. Das kleine Herzogtum hatte im 19. Jahrhundert eine zweite Blütezeit in politischer, industrieller und wissenschaftlicher Entwicklung erlebt, wofür zum Beispiel die Erste Deutsche Staatseisenbahn (1838) als Beitrag zur Neuen Mobilität ebenso stehen, wie die Spargel- und Rübenproduktion für die landwirtschaftliche Innovation oder der Maschinenbau mit der Entwicklung der technischen Forschungen und Technischen Hochschule für die Transformation von Landwirtschaft und Industrie (Brunsviga, Büssing, Jüdel).

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig. Der obige Beitrag ist der redigierte Vortrag zur Eröffnung des Napoleon-Museums in Bad Harzburg.

Fakten

Napoleon-Museum

Rund 1000 historische Exponate der Weltgeschichte von 1700 bis 1900 mit Schwerpunkt „Napoleonische Ära“ werden im Napoleon-Museum in Bad Harzburg präsentiert. Das Museum befindet sich im 1888 gebauten Drei-Kaiser-Haus. Zusätzlich zum Napoleon Museum gibt es in zwei weiteren Räumen Originalexponate der „Ersten Amerikaner“ im Zeitfenster 1700 bis 1900. Das private Museum von Sammler Thomas Merbt wurde am 5. Oktober 2022 eröffnet. Zusätzlich zu den Öffnungszeiten mittwochs und sonntags von 14 bis 17 werden Führungen nach Terminabstimmung für Gruppen von fünf Personen an angeboten. Eintritt: bis 14 Jahre 5 Euro, Erwachsene 8 Euro.

Kontakt

Napoleon-Museum im Drei-Kaiser-Haus

Rudolf-Huch-Str. 1

38667 Bad Harzburg

Mobil: 0176 39858638

E‑Mail: thomasmerbt@hotmail.com

Internetseite: www.napoleon-museum.de

Mehr unter:

Video zum Schwarzen Herzog: https://www.der-loewe.info/braunschweigische-spaziergaenge‑3

Video zur Sanierung des Sargs des Schwarzen Herzogs: https://www.der-loewe.info/mit-chirurgie-nadeln-gegen-den-verfall

Porträt des Schwarzen Herzogs: https://www.der-loewe.info/ein-braunschweiger-nationalheld/

Über Carl Wilhelm Ferdinand: https://www.der-loewe.info/preussens-koenig-stuerzte-carl-wilhelm-ferdinand-ins-verderben

Waterloo-Denkmal zu Ehren des Schwarzen Herzogs: www.der-loewe.info/braunschweiger-loewe-in-neuem-glanz