Braunschweigische Geschichte(n), Folge 10: Der Lustgarten machte die besondere Stellung von Schloss Hessen als welfischem Residenzort aus.

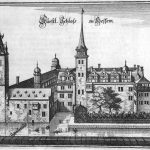

Wer die Bundesstrasse von Wolfenbüttel nach Halberstadt fährt, kommt durch den Ort Hessen und kann unschwer ein bedeutendes Denkmal der Braunschweigischen Regionalgeschichte übersehen: Das Schloss Hessen, das es lohnt, einmal näher betrachtet zu werden. Es ist fraglos ein attraktives Ausflugsziel.

Zur Zeit der Herzöge Julius (1528–1589) und Heinrich Julius (1564–1613) erlebte das Schloss Hessen seine Blütezeit. Im Jahre 1560 bezog Julius mit seiner jungen Frau Hedwig von Brandenburg (1540–1602) Schloss Hessen, nachdem eine vorläufige Aussöhnung mit seinem Vater Heinrich dem Jüngeren (1489–1568) stattgefunden hatte. Neben der persönlichen Hofhaltung des braunschweigischen Erbprinzen war es vor allem seine Absicht, sich dort gründlich auf die zu erwartenden Staatgeschäfte vorzubereiten.

Historisch bedeutsamen Ort der Regionalgeschichte

Dies war notwendig, da er als jüngerer Prinz zwar eine sehr gute theologische und humanistische Ausbildung erfahren hatte, jedoch nicht auf eine mögliche Regierungsverantwortung vorbereitet worden war. Erst nach dem Tod seiner beiden älteren Brüder in der Schlacht bei Sievershausen am 9. Juli 1553 trat Julius in die Rolle als Thronfolger ein. Am 15. Oktober 1564 wurde auf Schloss Hessen der Sohn Heinrich Julius geboren. Vater und Sohn waren die bedeutendsten braunschweigischen Herzöge der Frühen Neuzeit, womit auch Schloss Hessen zu einem historisch bedeutsamen Ort der Regionalgeschichte wurde.

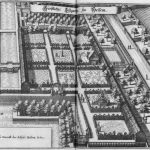

In ihrer Zeit fanden zahlreiche Um- und Ausbauten statt, die das Schloss zu einer stattlichen Fürstenresidenz im Renaissancestil werden ließen. Ab 1589 war Schloss Hessen Witwensitz von Herzogin Hedwig bis zu ihrem Tod 1602. Damals begann die Anlage des Fürstlichen Lustgartens. Auch die Witwe von Herzog Heinrich Julius, Elisabeth (1573–1626), nutzte bis 1625 das Schloss als Sommerresidenz. Neben der Schlossanlage war es insbesondere der vom Hofgärtner Johann Royer angelegte Fürstliche Lustgarten, der die besondere Stellung von Hessen als welfischem Residenzort ausmacht. Diese Bedeutung rechtfertigt auch jede Anstrengung zur weiteren Sanierung des Schlosses Hessen und der Rekonstruktion des Fürstlichen Lustgartens.

1589 übernahm Herzog Heinrich Julius die Staatsgeschäfte

Heinrich Julius erhielt eine sorgfältige Ausbildung in Gandersheim und auf der von seinem Vater Herzog Julius gegründeten Universität Helmstedt, wo er 1576 das erste Rektorat übernahm. Bereits im Alter von zwei Jahren wurde er zum Bischof von Halberstadt postuliert, ein Amt, das er 1578 ebenso übernahm, wie er von 1582 bis 1585 das Bistum Minden innehatte. In Halberstadt führte er 1591 die Reformation durch. 1589 übernahm Heinrich Julius in der Nachfolge seines Vaters die Regierung des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel.

Damals erreichte das Fürstentum seine größte Ausdehnung und wirtschaftlich bedeutendste Entwicklungsphase. In den Auseinandersetzungen mit der „Erb- und Landstadt“ Braunschweig erreichte der Herzog 1606 die Verhängung der Reichsacht gegen die Stadt und reiste, um sich mit der Vollstreckung beauftragen zu lassen, an den Hof von Kaiser Rudolf II. nach Prag, wo er von 1610 an dauerhaft residierte und beachtliche Leistungen in der Reichspolitik vollbrachte. Heinrich Julius führte ein glänzendes Leben am Kaiserhof, für das letzten Endes das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel bezahlte, so dass er bei seinem Tod am 30. Juli 1613 ein verarmtes Land hinterließ. Es war eine spannende Zeit der braunschweigischen Geschichte und Schloss Hessen ist ein bedeutendes Denkmal dieser Epoche.