Verschwundene Kostbarkeiten, Folge 31: der Steinweg

Der Steinweg ist einer der markanten Straßenzüge der Braunschweiger Innenstadt. Denn er zielt auf die Schaufront des Staatstheaters und bildet somit eine Sichtachse. Diese existiert seit der Errichtung des „Großen Hauses“ in den Jahren 1859–1861. Gleichzeitig lenkt der Steinweg den Verkehr aus dem östlichen Ringgebiet mitten in das historische Zentrum: Von seiner Einmündung auf den Bohlweg geht der Blick nach Westen auf die nahegelegene Burg Dankwarderode. Hinter dem Theatergebäude setzt sich die Achse mit der Jasperallee nach Osten hin fort.

Das Steintor stand in der Sichtachse

Bis zu seinem 1771 erfolgten Abbruch stand im Blickpunkt des Steinweges ein hoch aufragendes Stadttor – das Steintor. Es gehörte neben dem Fallersleber Tor zu den beiden Toranlagen in der östlichen Befestigung des einstigen Weichbildes Hagen. Dort war noch zu Lebzeiten Heinrichs des Löwen in den späten 1170er Jahren eine Stadtmauer errichtet worden. Heinrich der Löwe hatte die Braunschweiger Teilstadt um 1160 gegründet, der Steinweg war eine ihrer prägenden Straßenzüge. Die lineare Straßenführung zeugt wie diejenige der Fallersleberstraße von der planmäßigen Stadtanlage des Weichbildes schon vor 850 Jahren.

Im Gegensatz zum Bohlweg, dessen Straßenbelag ursprünglich aus Holzbalken oder eben Bohlen bestand, verfügte der Steinweg vermutlich schon früh über eine Steinpflasterung. Sehr wahrscheinlich ist damit ist seine Namensgebung herzuleiten – genauso wie die Bezeichnung der Steinstraße in der Altstadt auf einen entsprechend frühen festen Belag hinweist. Älteste überlieferte Bezeichnungen des Steinweges im Hagen sind „via lapidea“ (1239) und „upme stenweghe“ (1307).

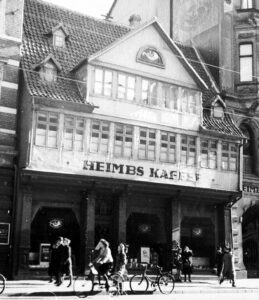

Wie der Bohlweg entwickelte sich der Steinweg seit den Gründerjahren nach 1870 zu einer Flaniermeile mit zahlreichen Geschäften, Gasthäusern und Hotels. Dort waren sicherlich die Nähe des damaligen Hoftheaters und auch zur herzoglichen Residenz ausschlaggebend. In renommierten Häusern wie Café Lück, Park-Hotel oder Zentralhotel kehrten berühmte Persönlichkeiten ein, so am Staatstheater gastierende Künstlerinnen und Künstler. Zu nennen wären hier unter vielen anderen der Dirigent Wilhelm Furtwängler oder der Schauspieler Heinz Rühmann. Aufgrund der Konjunktur in der Zeit zwischen 1890 und dem Ersten Weltkrieg entstanden am Steinweg zahlreiche Neubauten im Stil des Historismus.

Schon im Mittelalter bedeutend

Da der Steinweg bereits im Mittelalter von Bedeutung war, entstanden hier seit dem 13. Jahrhundert vereinzelt auch größere und teilweise in massiver Bauweise errichtete Bürgerhäuser. Eines dieser Gebäude war das stattliche Haus Steinweg 20 an der Ecke zur Mauernstraße. Es wurde im 16. Jahrhundert in Fachwerk umgebaut und um ein Stockwerk erhöht, weitere Veränderungen erfolgten in der Barockzeit. Ein ähnlicher Bau war das noch größere Haus Steinweg 4, dessen älterer Kern im Jahr 1784 für den Feldmarschall von Staffhorst als Kommandantenhaus umgebaut und aufgestockt wurde. Damit erhielt es eine fast symmetrische Fassade mit Zwerchhaus und flankierenden Gauben. Im Inneren entstand ein schönes Treppenhaus des Frühklassizismus.

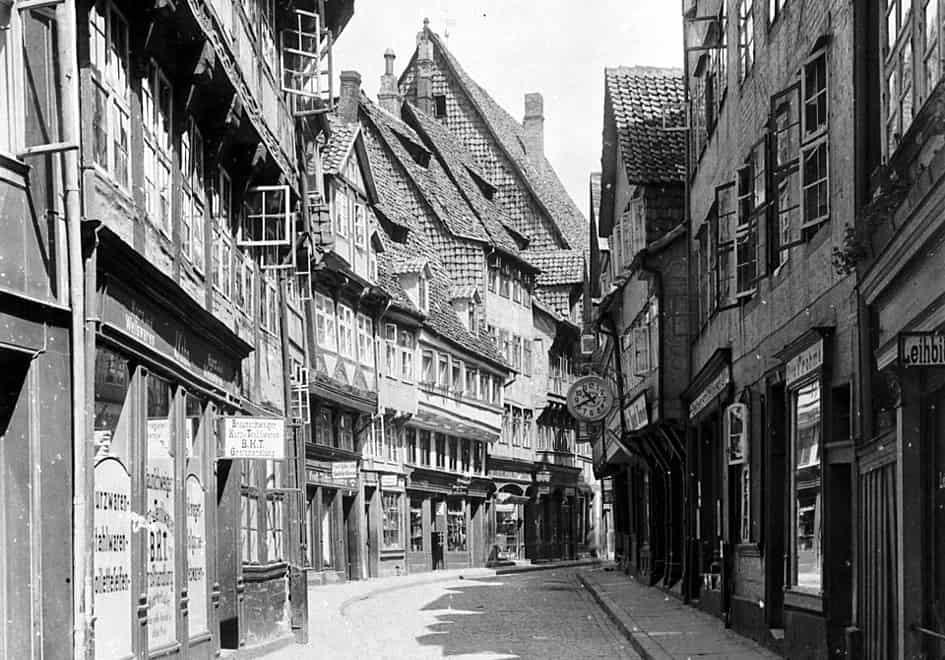

Im Übrigen zeigten sich die langen – und schnurgeraden – Straßenfluchten ursprünglich mit einer fast lückenlosen Fachwerkbebauung. Diese wurde zuletzt jedoch durch die deutlich höhere Gründerzeitbebauung mit ihren kahlen Brandwänden unterbrochen. Eine Preziose unter den Fachwerkhäusern war das an der Nordseite des Steinweges gelegene Haus Nr. 16. Das 1665 errichtete Bauwerk verkörperte als eines der letzten Beispiele den klassischen Typ des Kaufmannshauses mit hoher Diele, Dielentor sowie Zwischengeschoss und vorkragenden Speicherstöcken. Über der Dachtraufe saß ein Zwerchhaus mit Windevorrichtung und Luke für den Warenaufzug. Die Front war mit reichen Schnitzereien der Spätrenaissance verziert. Das Gebäude datierte in einer tiefen Rezession der Baukonjunktur in der Löwenstadt: Waren noch in den Jahren vor dem Westfälischen Frieden (1648) und damit in der Endphase des Dreißigjährigen Krieges zahlreiche Bürgerhäuser entstanden, lassen sich für die 1650er und 60er Jahre kaum Neubauten identifizieren. 1657 hatte zudem eine verheerende Pestepidemie gewütet. Und 1671 endete mit der Eroberung durch herzogliche Truppen das lange Zeitalter der stadtbürgerlichen Freiheiten. Daher stand Steinweg 16 an einer Scheidemarke der Stadtgeschichte.

Gleichmäßig helle Tünche

An der Einmündung der Schöppenstedter Straße befanden sich bis zum Abbruch um 1890 mit Steinweg 18 und 19 zwei hochragende Renaissancehäuser gegenüber, die in ihrem letzten Zustand mit einer gleichmäßigen hellen Tünche überfasst waren. In Nr. 18 war bereits ein gründerzeitlicher Laden eingebaut, während Haus 19 ein barockes Tor erhalten hatte. Die gleichfarbigen, zumeist hellgrauen Anstriche erfolgten häufig in der Zeit des Klassizismus um 1800, um auch den Fachwerkhäusern den Anschein von Steinbauten zu vermitteln. Eine solche Fassadengestaltung zeigte auch das noch spätmittelalterliche Haus Steinweg 35. Das wohl um bzw. nach 1450 entstandene Bauwerk mit stark vorkragendem Obergeschoss trug ein breites Zwerchhaus mit klassizistischem Halbrundfenster, während das Erdgeschoss durch einen historistischen Ladeneinbau vollständig überformt war. Das verhältnismäßig kleine Haus wirkte zwischen den gründerzeitlichen Nachbarn wie eingeklemmt.

Am östlichen Ende der südlichen Straßenseite zog ein solitäres Massivgebäude die Blicke auf sich. Der wie ein kleines Palais wirkende Spätbarockbau Steinweg 34 von 1772/73 war gleichzeitig mit dem späteren Ackerhofportal von dem Baumeister Wilhelm von Gebhardi errichtet worden und gehörte zum Residenzbereich. Das Portal versetzte man nur wenige Jahre später an seinen durch zahlreiche Abbildungen überlieferten Standort im Magniviertel (1971 abgetragen). Nun führte ein Gittertor mit wuchtigen Steinpfeilern vom Steinweg in den ehemaligen Schlossgarten.

Chance verpasst

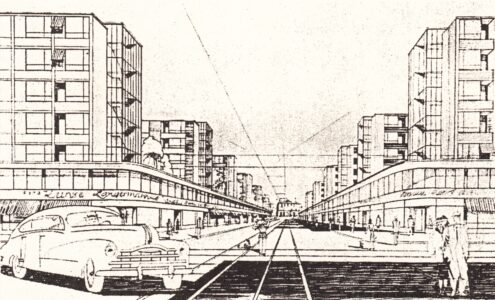

Nach der fast restlosen Zerstörung der Steinwegbebauung im Zweiten Weltkrieg und der folgenden Tabula rasa entstanden Entwürfe für eine einheitliche Bebauung nach den modernsten Konzepten des Städtebaus. Auf beiden Seiten der Achse sollten zweigeschossige Ladenzeilen mit jeweils sieben rückwärtig anschließenden hohen Wohnzeilen errichtet werden. Im Grundriss hätte die Bebauung kammförmig gewirkt. Eine eindrucksvolle Perspektivzeichnung von Stadtbaurat Johannes Göderitz (1950) illustriert das Projekt, von dem lediglich ein Teilabschnitt an der Südseite des Steinwegs verwirklicht wurde. Die konsequente Umsetzung des Vorhabens hätte wohl den bemerkenswertesten Straßenzug der Braunschweiger Nachkriegsmoderne geschaffen.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.