Serie über den berühmten Braunschweiger Kunsthandwerker, Folge 1: Interview mit Angela Niepel, Leiterin des Regionalmuseums Bad Lobenstein, zu den frühen Jahren.

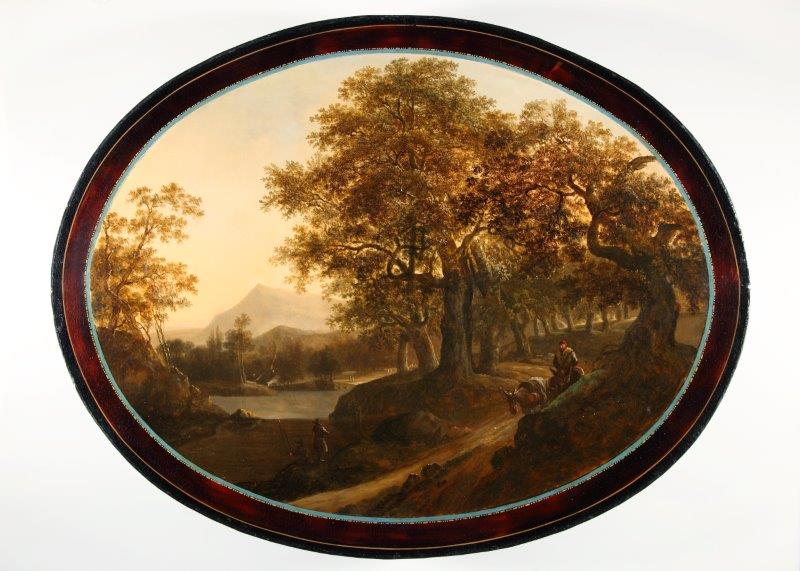

Er war ein Meister seines Handwerks und produzierte herausragende Luxusartikel nicht nur für den gehobenen bürgerlichen Alltagsgebrauch, sondern auch für die Braunschweiger Herzöge. Seine Artikel, die insbesondere durch seine Erfindung des Lackauftrags glänzten, sind noch heute in einem sehr guten Zustand zu bewundern. Seine Lackprodukte waren über die Grenzen Braunschweigs weltbekannt.

Zum 260-jährigen Gründungsjubiläum des Familienunternehmens von Johann Heinrich Stobwasser (1740–1829) setzen sich sechs Experten für „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ mit unterschiedlichen Facetten von Leben und Werk des Braunschweiger Kunsthandwerkers auseinander. In Folge 1 berichtet Angela Niepel, Leiterin des Regionalmuseums Bad Lobenstein, im Interview über Johann Heinrich Stobwassers Herkunft. Im Fokus der weiteren Folgen stehen die damalige Wirtschafts- und Standortpolitik in Braunschweig, die Entwicklung des Familienunternehmens in Braunschweig und Berlin, die Herstellung und Verarbeitung der bekannten Tabakdosen und schließlich der Künstler Pascha Weitsch (200-jähriges Jubiläum), der eine Zeit lang für das Unternehmen tätig war und insbesondere Tabakdosen bemalte.

Frau Niepel, von wann an lassen sich Spuren der Familie Stobwasser in Lobenstein nachweisen?

Die Familie Stobwasser stammte aus einem alten mährischen Adelsgeschlecht. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Familie von ihren Gütern in der Heimat vertrieben, weil sie protestantisch war. Eigentlich lautete der Name da noch „Stowasser“. Im Jahr 1717 wurde im Lobensteiner Kirchenbuch versehentlich ein „h“ eingefügt, im Jahr 1740 verwandelte ein unaufmerksamer Küster dieses wiederum in ein „b“ – auf diese Art entstand der uns heute geläufige Name „Stobwasser“.

Was ist über die Familie des Manufakturgründers Johann Heinrich Stobwasser (1740–1828) bekannt?

Johann Heinrichs Vater war ein Glasermeister namens Georg Siegmund Eustachius (1686–1776), genannt Sigismund. Seine Mutter war Christine Elisabeth, geborene Fichte (1712–1792). Die Familie wurde von den Auswirkungen des großen Stadtbrandes in Lobenstein am 18. September 1732 hart getroffen: Sigismund Stobwasser verlor seinen gesamten Besitz und musste sich und die Familie danach als Kurzwarenhändler ernähren. Die Mutter und auch die Kinder halfen, indem sie Wolle für einen ortsansässigen Tuchmacher spannen.

Wie groß war Lobenstein zu dieser Zeit? Zu welchem Territorium gehörte es?

Lobenstein zählte Ende des 18. Jahrhunderts etwa 2.500 Einwohner. Seit 1647 gehörte Lobenstein zum Herrschaftsbereich der Adelsfamilie Reuß-Lobenstein, einer Nebenlinie der Familie Reuß. 1673 wurden die Nachkommen von Reuß-Lobenstein in den Reichsgrafenstand erhoben. Lobenstein wurde damit zur Residenz einer eigenständigen Grafschaft, 1790 sogar eines eigenen Fürstentums, da die Familie Reuß-Lobenstein in den Reichsfürstenstand erhoben wurde. Damit war die Stadt bis 1824 das Herzstück eines selbstständigen Territoriums.

Welche Auswirkungen hatte der Siebenjährige Krieg (1756–1763) auf die Familie?

Der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges verschlimmerte die ohnehin schlechte wirtschaftliche Situation der Familie. Aber sie versuchte, sich anzupassen. Als der Reichstag zu Regensburg gegen Friedrich den Großen Anfang 1757 eine Armee mobilisierte, verließ der Vater Sigismund die Stadt. Er schloss sich der Armee als „Unter-Lieferant“ an, um mit der Versorgung der Truppen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sein kleines Geschäft in Lobenstein überließ er seinem damals 16 Jahre alten Sohn Johann Heinrich. Dieser vertrieb damals Ansbacher Lackwaren und verkaufte sie auf dem nahegelegenen Bayreuther Markt. Besonders lackierte Spazierstöcke fanden bei den dort stationierten Offizieren viele Abnehmer. Zu dieser Zeit experimentierte er bereits unermüdlich mit der Lackherstellung.

Johann Heinrich Stobwasser gründete bereits 1757 eine erste, kleine Lackwarenmanufaktur in Lobenstein, die aufgrund wirtschaftlicher Probleme jedoch bald wieder schließen musste. Wie kann man sich die Gründung einer „Fabrik“ zu dieser Zeit vorstellen?

Zuerst einmal musste man das Bürgerrecht der Stadt besitzen, man musste also Eigentum und Hausbesitz in der Stadt nachweisen und in der Lage sein, bestimmte Steuern und Abgaben zu leisten. Dazu kam noch die Gewährung bestimmter Rechte sowie die Erfüllung von Pflichten gegenüber dem jeweiligen Landesherrn, zu dem man seine Treue schwören musste. Außerdem benötigte man die Genehmigung der jeweiligen Handwerkerzunft.

Wie groß war diese erste „Fabrik“?

Die Größe der Fabrik ist leider unbekannt, ebenso wie die Anzahl an Mitarbeitern vor Ort. Aus den aus dieser Zeit überlieferten Akten ist lediglich bekannt, dass Stobwasser „einige Mitarbeiter“ einstellen musste, allerdings schreibt er nichts über die Anzahl, und weitere Dokumente haben sich darüber nicht erhalten.

Gab es zu Zeiten von Stobwasser weitere ähnliche Fabriken in Lobenstein? Wofür war der Ort bekannt?

In Lobenstein war das Tuchmacherhandwerk prägend, von 1820 bis etwa 1850 erlebte es seine Blütezeit. In dieser Zeit gab es etwa 300 selbstständige Tuchmachermeister in der Zunft. Die Einwohnerzahl der Stadt erreichte um 1840 mit 4.260 Menschen ihren Höchststand. Nach 1850 befand sich die handwerksmäßige Produktion von Stoffen allerdings im Niedergang, und 1853 meldeten die Tuchmacher offiziell Konkurs an. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde der Ort stärker von Fabriken zur Metallproduktion und ‑verarbeitung geprägt.

Steht das Wohnhaus der Familie Stobwasser in Lobenstein noch, oder gibt es sonstige Zeugnisse im Ort und im Museum?

Das Wohnhaus der Familie von Sigismund Stobwasser befand sich in der „Neuen Gasse“ und gehörte einst dem Tuchmacherfabrikanten Christoph Junker. Die „Neue Gasse“ gibt es noch, allerdings ist nicht bekannt, um welches Haus es sich genau handelt. Im Archiv der Stadt Bad Lobenstein befinden sich schriftliche Überlieferungen der Familie Stobwasser, Gegenstände oder sonstige Zeugnisse sind leider nicht vorhanden.

Gibt es Nachfahren der Familie in der Stadt? Wird sie als Braunschweiger oder Lobensteiner Familie wahrgenommen?

Nachfahren der Familie Stobwasser gibt es noch in Bad Lobenstein und diese werden auch als Lobensteiner Familie wahrgenommen.