Aus dem Stadtarchiv, Folge 1: Stadträte und Ständeversammlungen waren Vorläufer unserer parlamentarischen Demokratie im Braunschweiger Land.

Mit dieser Folge starten wir eine neue Reihe in Kooperation mit dem Stadtarchiv Braunschweig. Jeden Monat wird ein spannender Beitrag aus der Geschichte Braunschweigs veröffentlicht. Mit unserer Reihe wollen wir unsere Leserinnen und Leser auch auf das Jubiläum zum 1000-jährigen Bestehen Braunschweigs im Jahr 2031 vorbereiten. Anlass dafür ist die Ersterwähnung der Stadt in der Weiheurkunde der Magnikirche von 1031.

Die Tradition von Stadträten und Ständeversammlungen als Vorläufer unserer heutigen parlamentarischen Demokratie reicht bis ins Mittelalter und die Frühe Neuzeit zurück. Auch im alten Land Braunschweig waren sie als Gegengewicht beziehungsweise Regulativ zur Fürstenmacht ein wirkmächtiger historischer Faktor. Die Unterschiede zu modernen Parlamenten sind dabei jedoch erheblich: Es handelte sich um ausschließlich männliche Vertreter der gesellschaftlichen Oberschicht, die weder die gesamte Bevölkerung repräsentierten noch von ihr gewählt werden durften.

Auf Landesebene bildeten die Vertreter der landtagsfähigen Klöster und Stifte (Prälaten), der Ritterschaft und der Städte die Ständeversammlung. Ihr oblag vor allem die Bewilligung der im Land zu erhebenden Steuern. Seit 1690 verfügten sie über ein eigenes Haus am Kohlmarkt; 1798/99 bezogen sie dann das am Martinikirchhof gelegene Landschaftliche Haus (heute Amtsgericht).

Neue Landschaftsordnung 1832

Nach dem Interim unter französischer Besetzung konstituierten sich die Landstände neu. 1820 erhielt das Herzogtum Braunschweig mit der „Erneuerten Landschaftsordnung” erstmals eine geschriebene Verfassung, die nach der Revolution von 1830 durch die „Neue Landschaftsordnung“ (1832) ersetzt wurde, die bis 1918 in Kraft blieb.

Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert wurde immer lautere Kritik am Braunschweigischen Landtag vernehmbar, die sich vor allem am bestehenden Wahlrecht entzündete, das nach Berufsständen unterschied und das Steuereinkommen gewichtete und so den Vertretern des nichtbegüterten Teils der Bevölkerung den Weg in den Landtag versperrte. Trotz aller Bemühungen kam es bis zur Novemberrevolution 1918 nur zu geringfügigen Reformen des Wahlrechts.

Kurze Zeit der Demokratie

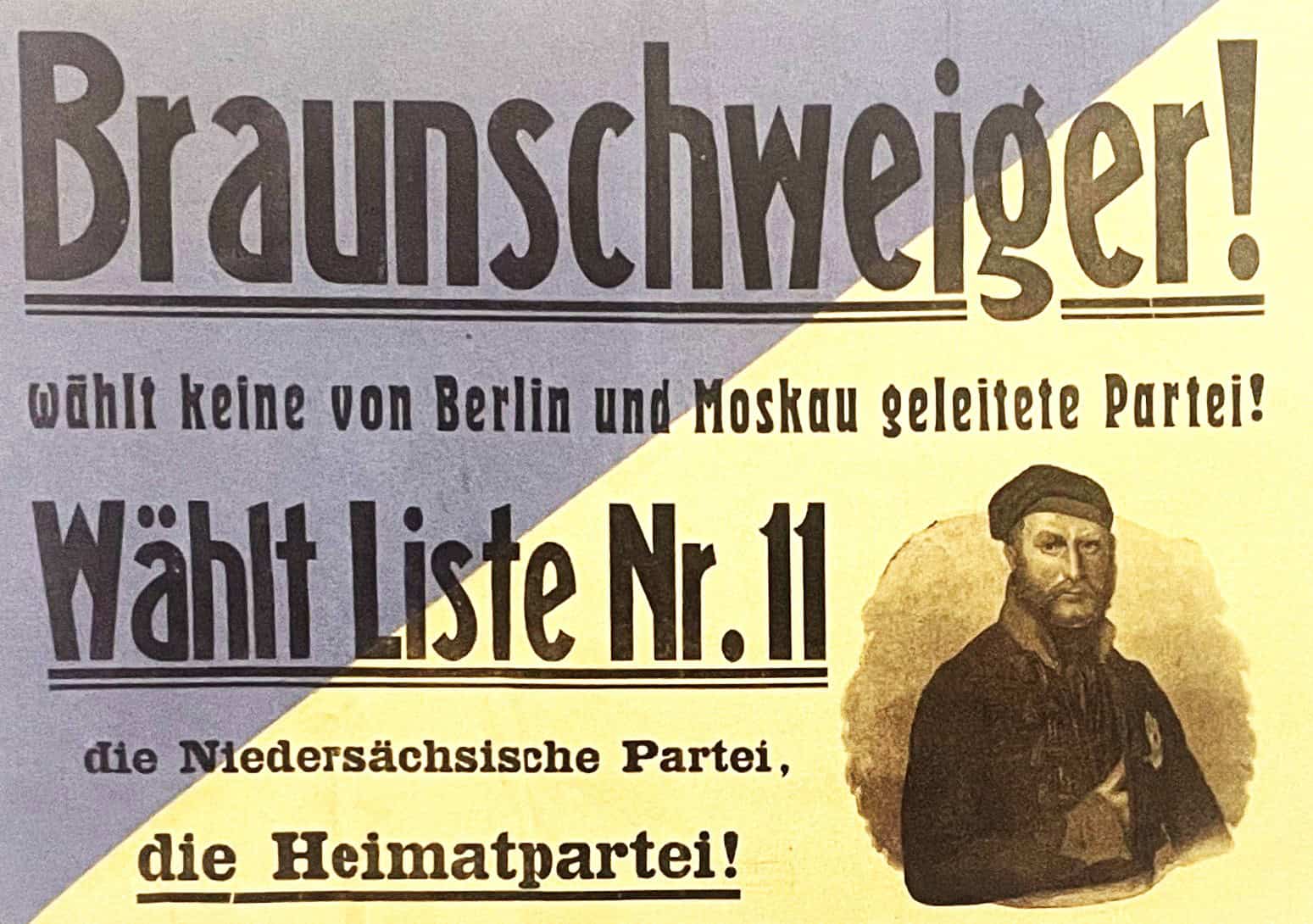

Nur wenige Wochen nach der Abdankung von Herzog Ernst August am 8. November 1918 fanden im Braunschweigischen die ersten freien, gleichen und geheimen Wahlen zu den Kommunalvertretungen (15. Dezember) und zum Landtag (22. Dezember) statt. Damals wurden auch erstmals Frauen in die politischen Vertretungen gewählt. Die kurze Phase des lebendigen Parlamentarismus der Weimarer Republik endet mit dem Beginn der nationalsozialistischen Diktatur im Januar 1933.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm 1946 auch ein (ernannter) Braunschweigischer Landtag für kurze Zeit seine Arbeit auf. Seine letzte Sitzung fand am 21. November 1946 statt, drei Wochen nachdem das Land Braunschweig im neu gegründeten Bundesland Niedersachsen aufgegangen war.

Die Geschichte der Stadträte als von der Bürgergemeinde beauftragtes Entscheidungsgremium geht bis in die Entstehungszeit der Städte im späten Mittelalter zurück. Die Gemeinde wurde von den männlichen Inhabern des Bürgerrechts gebildet, die nur etwa ein Fünftel der städtischer Gesamtbevölkerung ausmachten. Über die Führung des Stadtregiments brachen regelmäßig Konflikte aus, die insbesondere in Braunschweig gut dokumentiert sind und im Ergebnis zu einer immer breiteren Beteiligung der Bürgerschaft an der politischen Macht führten, Zugleich kann die Stadt Braunschweig vor allem im 16. und 17. Jahrhundert als eine Art „Stadtrepublik“ angesehen werden, die durch eine große innen- und außenpolitische Handlungsfreiheit charakterisiert war.

Welfen unterwarfen die Stadt

Die Phase städtischer Autonomie endete abrupt 1671, als es den vereint agierenden Linien der Welfen gelang, die Stadt ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Eine bis ins Mittelalter zurückreichende Tradition haben im Wirkungskreis der Braunschweigischen Landschaft auch die Stadträte von Helmstedt, Königslutter, Schöningen oder Schöppenstedt aufzuweisen. Mit der Erneuerung der kommunalen Selbstverwaltung traten mit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch wieder Stadträte als Bürgervertretungen mit einer Reihe von kommunalen Entscheidungsbefugnissen in Erscheinung.

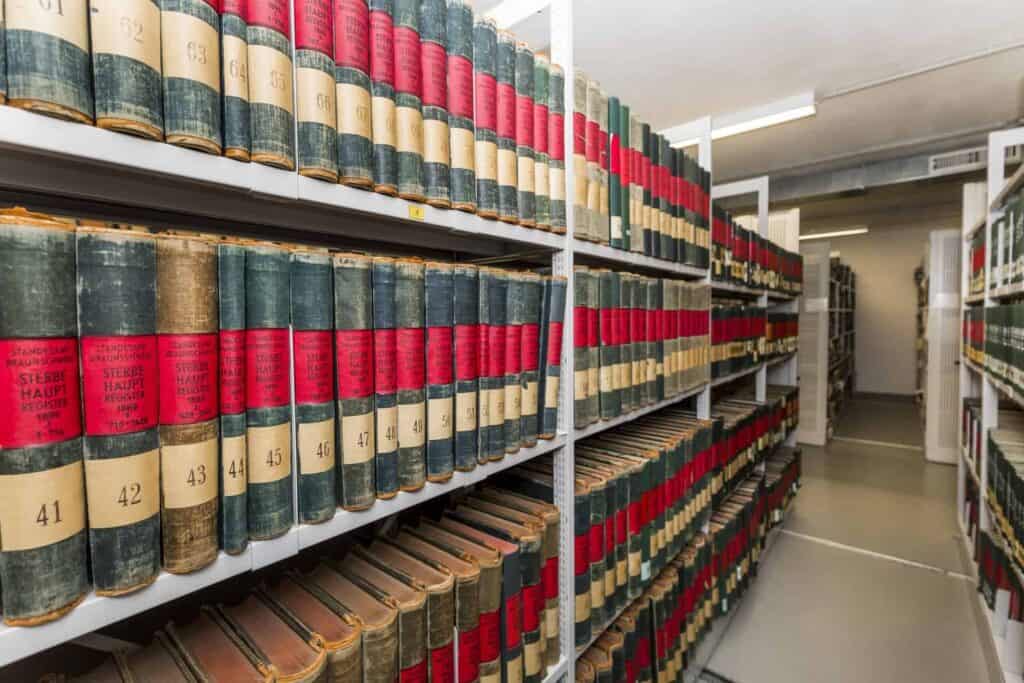

Entsprechend der historischen Gliederung der Stadt Braunschweig in fünf Teilstädte (Weichbilde) gab es in Braunschweig fünf Weichbildräte und einen Rat für gesamtstädtische Belange, den sogenannten Gemeinen Rat. Während in mittelalterlicher Zeit vor allem die Ratsbeschlüsse des mittelalterlichen Rates schriftlichen Niederschlag in Urkunden und Amtsbüchern (StA BS A I 1 und B 1) fanden, sind seit dem 16. Jahrhundert auch einige Protokollbücher dieser Kollegialorgane erhalten (StA IS BI4). Nach dem Verlust der Unabhängigkeit der Stadt 1671 sank der Braunschweiger Rat auf das Niveau einer unteren Gerichtsbehörde hinab.

Eine Renaissance erlebte die Kommunalvertretung erst mit der Wiederbelebung der kommunalen Selbstverwaltung im Zuge der bürgerlichen Verfassungsreformen. Die zugehörige archivische Überlieferung befindet sich vor allem in den Protokollen der Stadtverordnetenversammlung bis 1929 (StA BS D II 2/2a, die Protokolle bis 1924 sind online über die Seiten der Universitätsbibliothek Braunschweig verfügbar) sowie in den Akten des Rates der Stadt Braunschweig ab 1930 (StA BS E 309/310).

Dr. Henning Steinführer ist Leiter des Stadtarchivs Braunschweig. Der Beitrag erschien zuerst im Buch „Von Asse bis Zucker. Fundamente Braunschweigischer Regionalgeschichte.