Die herausragenden Kirchen im Braunschweiger Land, Teil 9: die Magnikirche

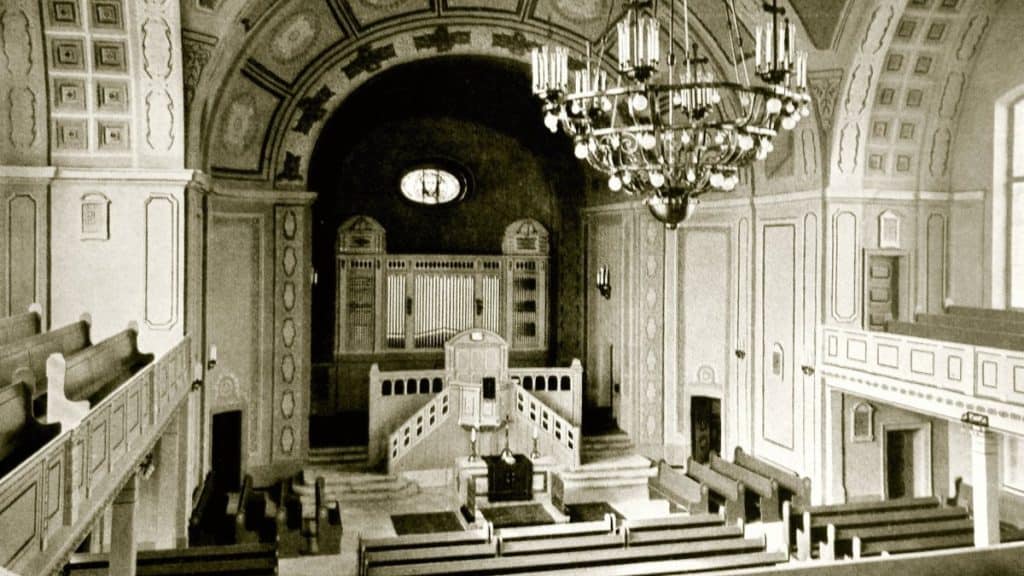

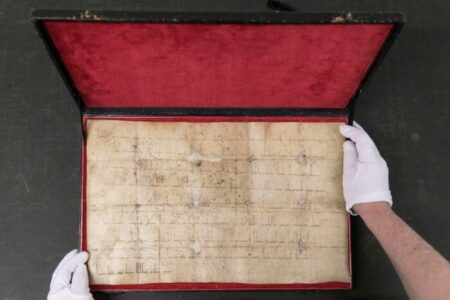

Die Magnikirche hat für Braunschweig eine ganz besondere Bedeutung. Denn die Weiheurkunde aus dem Jahr 1031 ist die Ersterwähnung der Stadt unter dem Namen „brunesguik“. Mit dem Umbau der ursprünglich viel kleineren und Braunschweigs ältester Kirche zu einer Hallenkirche wurde im Jahr 1252 begonnen. Bis 1475 entstand in mehreren Bauabschnitten die „neue“ St. Magni-Kirche als gotische Hallenkirche. Zwischen 1873 und 1877 wurde das Gebäude durch Stadtbaurat Ludwig Winter restauriert und von Max Osterloh und Adolf Quensen im Stil des Historismus ausgemalt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Kirche durch den Bombenangriff vom 23. April 1944 sehr stark beschädigt und von 1956 bis 1964 in seiner heutigen Gestalt wieder aufgebaut.

Den Nordturm gab es nie

Bei Grabungen in den Jahren 1873 und 1956 waren Fundamentreste der geweihten Kirche entdeckt worden. Demnach war sie 14 Meter lang und 9 Meter breit. Die heutige Magnikirche ist dagegen 56 Meter lang und 20 Meter breit. Westportal und Turmhalle stammen noch aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Der Südturm misst stolze 41 Meter. Den Nordturm gab es dagegen nie. „Die Turmfront blieb mit ihrem Nordturm unvollendet. Während der Südturm wohl noch im Spätmittelalter eine zweistufige Haube mit Laterne erhielt, bedeckte man den Stumpf des Nordturms mit einer geschweiften Barockhaube“, erläutert Bauhistoriker Elmar Arnhold in seinem Standardwerk „Mittelalterliche Metropole Braunschweig“. Das Buch bildet die Basis unserer Serie. Es wurde unter anderem von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und der Richard Borek Stiftung gefördert.

Im Gegensatz zur Magnikirche waren nur wenige Häuser rund um den Magnikirchplatz von den Fliegerbomben getroffen worden. Die Kirche aber brannte zu großen Teilen aus, auch die Barockhaube des Südturms wurde vernichtet. Keine andere Kirche Braunschweigs war so sehr zerstört wie St. Magni. Beim Wiederaufbau wurden die südlichen Fenster zugemauert. Nicht gesichert ist, aber immer wieder kolportiert wird, dass das im Vorgriff auf den seinerzeit geplanten Straßendurchbruch zurückzuführen sei. Der Plan wurde glücklicherweise verworfen, und der Horten-Bau verhinderte das Schlimmste.

Herausragende Traditionsinsel

So wurde eines der ältesten Stadtviertel Braunschweigs als herausragende Traditionsinsel erhalten. In dessen Zentrum liegt der Magnikirchplatz mit der Magnikirche. „Das ist ein Sympathieort ohnegleichen. Der Platz hat alles, was ich mir wünsche. So stelle ich mir Stadt vor“, zeigte sich Lessing-Preisträger, Dokumentarfilmer und Autor Dieter Wieland 2017 im Gespräch mit Stadtplaner Walter Ackers begeistert vom Magnikirchplatz (Hier gehts zu unserem Video). Der Ur-Münchner Wieland, ein kritischer Geist, der immer wieder gesichtslose Bauarchitektur anprangert, geriet ins Schwärmen: „Wenn ich hier sitze, könnte ich mich in Braunschweig verlieben.“

Bewusst moderne Formensprache

Der Wiederaufbau der Magnikirche nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nach Plänen der Architekten Rudolf Pramann und Heinrich Otto Vogel in bewusst moderner Formensprache realisiert. „Die ursprünglicher Gestalt des Langhauses ist anhand der erhaltenen Pfeilerreihe mit Scheidbögen im Süden des Mittelschiffs noch ablesbar … Beim Wiederaufbau wurden die nördliche Pfeilerreihe und die Nordaußenwand beseitigt. Stattdessen errichtete man eine Betonkonstruktion mit raumhohen Fenstern“, erklärt Bauhistoriker Arnhold. Die Fensterwand ziert Glasmalerei von Hans Gottfried Stockhausen (1920–2010). Das 1961 geschaffene Kunstwerk stellt den Aufbruch des Volkes Israel auf dem Weg aus pharaonischer Knechtschaft in Ägypten zum „gelobten Land“ dar. Zur Wiedereinweihung 1964 erhielt die Kirche ein modernes Kruzifix von Ulrich Henn.

Älteste Glocke Braunschweigs

Zu den Besonderheiten der Magnikirche zählt auch die „Magnusglocke“. Sie stammt aus dem Jahr 1335 und ist damit die älteste Kirchenglocke Braunschweigs. Erwähnenswert sind zudem die sichtbaren Grabplatten an der Südseite zum Magnikirchplatz hin. Sie zeugen von der einstigen Nutzung des Platzes als Friedhof. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde er geschlossen. Der Dom- und St. Magnifriedhof wurde zusammengefasst und an die Ottmerstraße verlegt. Dort befinden sich unter anderem die Gräber von Dichter Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781, Nathan der Weise), Baumeister Carl Theodor Ottmer (1800–1843, Residenzschloss), Schriftsteller Friedrich Gerstäcker (1816–1872, Flusspiraten des Mississippi) oder Baumeister Peter Joseph Krahe (1758–1840, Wallring). Nach Eröffnung des Hauptfriedhofes 1887 fanden dort keine Beerdigungen mehr statt.

Kontakt:

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Magni

Hinter der Magnikirche 7

38100 Braunschweig

Telefon: 0531–4 68 04

E‑Mail: magni.bs.buero@lk-bs.de

Internet: www.magni-kirche.de