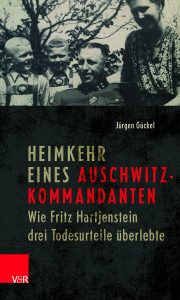

Gegen das Vergessen und die Verharmlosung: Autor Jürgen Gückel legt eine spannende, erhellende und lesenswerte Dokumentation über den weitgehend unbekannten Peiner KZ-Kommandanten von Auschwitz, Fritz Hartjenstein, vor.

Wer war Fritz Hartjenstein? In seiner Heimatstadt ist der einstige KZ-Kommandant so gut wie unbekannt. Wenn Schulklassen an die Orte seiner Verbrechen reisen, erfahren sie dort viel über die millionenfache Morde in der Todesmaschinerie der Nationalsozialisten, aber nichts darüber, dass ein Zeitgenosse ihrer Groß- oder Urgroßeltern, vielleicht deren einstiger Schulkamerad oder Nachbar in Peine, beteiligt war an diesem einzigartigen Massentöten. So steht es geschrieben am Anfang der Neuerscheinung „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten. Wie Fritz Hartjenstein drei Todesurteile überlebte“.

Lesungen in Peine und Wolfenbüttel

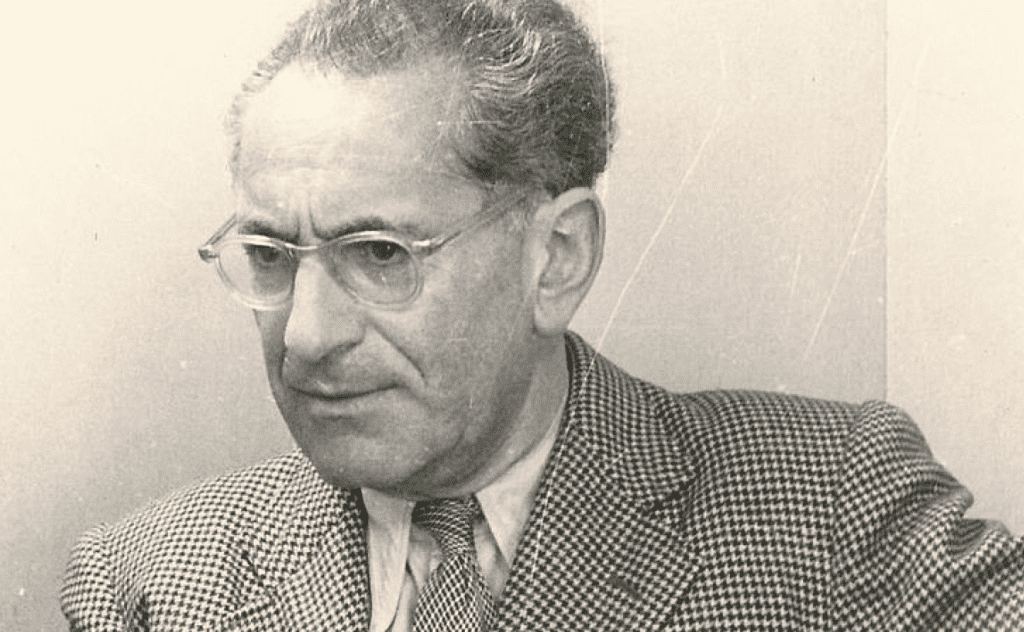

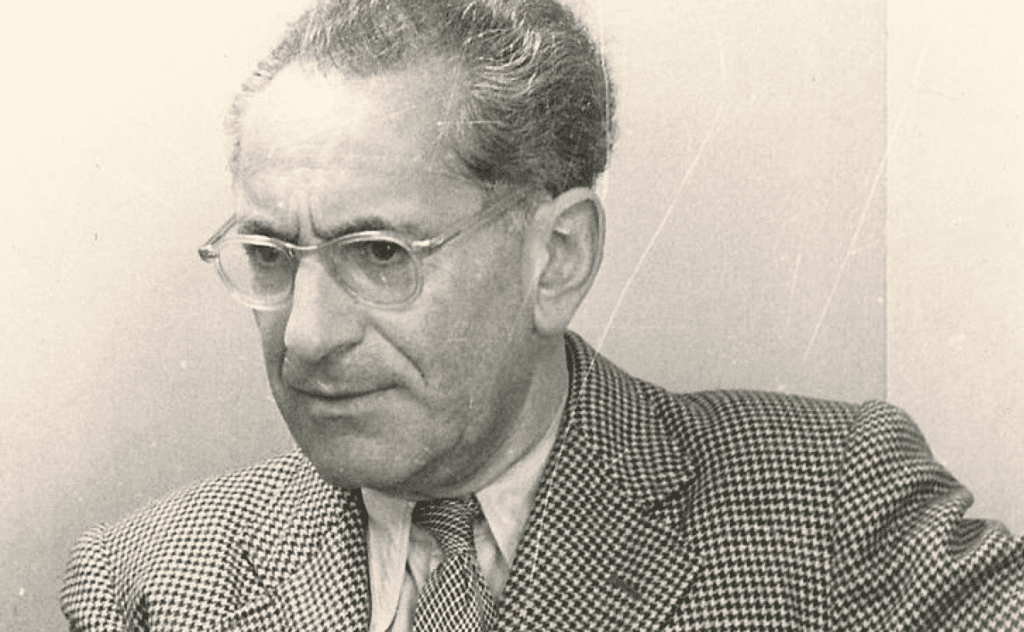

Jürgen Gückel, Journalist und Buchautor aus Peine, hat es verfasst. Er hatte sich gemeinsam mit Werner Hülsner, dem Großneffen dieses Hartjensteins, auf Spurensuche in die nebulöse Nazi-Vergangenheit dieses SS-Schergen begeben und hat nun die Dokumentation in spannendem Reportagestil verfasst. Es ist ein erhellendes und unbedingt lesenswertes Buch über eine wahre Geschichte, die Jahrzehnte lang totgeschwiegen wurde. Dabei war Hartjenstein (1905 – 1954) der hochrangigste SS-Offizier, den es in Peine in dieser dunklen Zeit gegeben hatte. Gückel liest aus seinem bemerkenswerten Buch am 13. Oktober (18.30 Uhr) in der Sadtbücherei Peine (Winkel 30A) und am 21. Oktober (19 Uhr) in der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel (Ziegenmarkt 10).

Die Lektüre ist durchaus schwere Kost, sie lohnt allemal auch für Nicht-Historiker und Nicht-Peiner. Das Buch ist geschrieben gegen das Vergessen des Unfassbaren. Schonungslos ist zu lesen von schlimmen Grausamkeiten im Nazi-Deutschland, von einer deutschen Nachkriegsgesellschaft, die lieber verharmlost, anstatt schonungslose Aufklärung zu verlangen, und von internationaler Diplomatie, die aus Furcht vor Verstimmungen lieber einen üblen Täter als „freien Mann“ sterben lässt, anstatt ihn als Kriegsverbrecher für jedermann nachvollziehbar zu postulieren.

Werner Hülsner recherchierte jahrelang

„Onkel Fritz ist zurück aus Frankreich – im Zinksarg!“ Dieser Satz hat Werner Hülsner nie mehr losgelassen. Er war schon 23 Jahre alt und Student, als er das hörte. Hartjenstein, der dreimal wegen seiner Gräueltaten zum Tode verurteilt worden war, war 1954 an Blasenkrebs gestorben. Vier Stunden vor seinem Tod war er aus Kriegsgefangenschaft entlassen worden, um die französisch-deutsche Annäherungen nicht zu belasten. Der Krieg war neuneinhalb Jahre vorbei.

Außer Werner Hülsner, der nach dem Studium in Göttingen als Diplom-Handelslehrer in seine Heimatstadt Peine zurückkehrte, wollte so richtig niemand wissen, was dieser ominöse Hartjenstein vor seinem Tod alles getrieben hat. Knecht war er gewesen bevor er zum Militär ging und dort Feldwebel wurde. Später machte er Karriere bei den Nazis als SS-Obersturmbannführer, wurde Lagerleiter der Konzentrationslager Auschwitz und später Natzweiler im besetzten Elsass.

Ehemaliger Lehrer bat um Unterstützung

Werner Hülsner gab sich damit nicht zufrieden, doch seine jahrelangen Recherchen wollten einfach kein klares Bild von diesem Übeltäter zeichnen. Als Jürgen Gückel schließlich aus seinem ebenfalls dokumentarischen Buch „Klassenfoto mit Massenmörder – Das Doppelleben des Artur Wilke“ las, übergab ihm Werner Hülsner, einst Gückels Lehrer an der Handelsschule in Peine, die Ergebnisse seiner bisherigen Nachforschungen und bat um Unterstützung. Fortan brachten beide gemeinsam Licht ins grausige Dunkel Fritz Hartjenseins.

Der hatte das KZ Narzweiler zu einem gigantischen Apparat ausgebaut. Es gab rund 70 Außenlager. Eines davon war Vaihingen. An die Zustände dort erinnerte sich später der politische Gefangene Hanns Grosspeter, der schon mehr als fünf Jahre Lagerhaft hinter sich hatte, als er nach Vaihingen abgeschoben wurde. „Ich musste mich dazu zwingen, mir eine Krankenbaracke näher anzusehen und sie zu betreten. Ein Geruch von Leichen, Urin, Fäulnis und Fäkalien packt mich an der Gurgel und verschlägt mir den Atem. Skelettartige Wesen krochen auf dem Boden oder hingen von den Pritschen. Manche Kranke waren völlig erschöpft und wogen nicht mehr als 40 Kilo, waren bedeckt mit entzündlichem Zellgewebe und Geschwüren, mit schmutzigen Verbänden, litten an Ruhr und konnten sich nicht mehr allein fortbewegen. Ihr Darminhalt war ganz wässrig, sickerte durch die Strohmatratze und tropfte auf die Pritsche darunter. Ein Überleben erschien hier undenkbar. Trotz meiner Erfahrungen hatte ich so etwas noch nie gesehen. All das hatte System. Der ‚Block der Krepierenden‘ wurde sogar bei den anderen Kranken im Revier als Druckmittel für eine baldige Genesung eingesetzt“, wird er in Gückels Buch zitiert.

Ganz normale Garnisonsstadt?

Dafür war Hartjenstein verantwortlich, ebenso für hunderte, ja tausende Tote. „Auschwitz bezeichnete er dennoch als ganz normale Garnisonstadt, so wie Celle oder Braunschweig. Und er sei auch nur zum KZ-Kommandanten geworden, weil die SS ihm böse mitgespielt habe. Er sei strafversetzt worden wegen einer missratenen militärischen Aktion“, berichtet Jürgen Gückel, langjähriger Redakteur im Hause Madsack und am Ende Gerichtsreporter, von der Schönfärberei eines barbarischen Mannes. Als es nach dem Krieg zu Prozessen kam, gab es keine Zeugen, die Hartjenstein konkret belasteten und ihm persönlich Morde zuordnen konnten.

Die Verklärung von Grausamkeiten reichte bis in die Familie. So soll Hartjensteins Ehefrau Guste, ist in dem Buch geschildert, gegenüber ihren erwachsenen Kindern später erzählt haben, dass der Vater an manchen Abenden, wenn er nach dem Inspizieren der Baracken zurück ins behagliche Haus in der SS-Siedlung gekehrt sei, am Küchentisch gesessen und geweint habe. „Ein so großer, starker Mann – und sitzt mir in der Küche und weint bitterlich!?“

Fakten:

Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten

Jürgen Gückel

Vandenhoeck & Ruprecht Verlage

2021, 303 Seiten mit 36 s/w Abb., gebunden

29 Euro

ISBN 978–3‑525–31137‑0

Auch als eBook erhältlich