Serie über die Braunschweiger Manufaktur Stobwasser, Folge 4: Papiermaché und günstige Trägermaterialien.

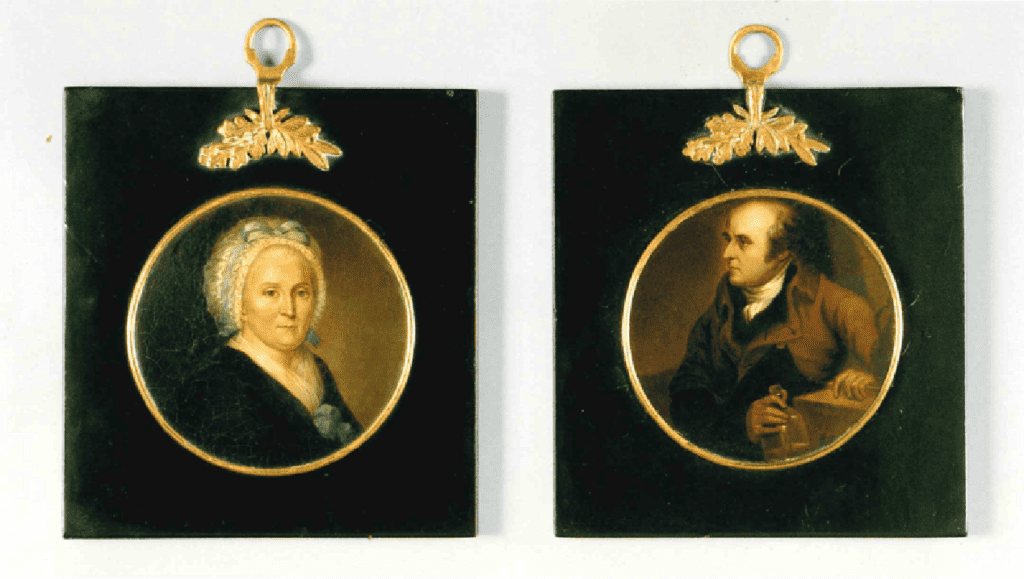

Die erfolgreichsten Produkte der Manufaktur Stobwasser waren Tabaksdosen und Tabakspfeifen, die überwiegend aus Papiermaché gefertigt wurden. Es handelt sich dabei um ein Gemisch aus Wasser, Papierfasern und Leim, die zu einem zähen Brei vermischt werden. Dieser Brei kann in eine entsprechende Form gebracht werden und härtet dann während des Trocknungsprozesses aus. Für die Tabaksdosen fertigte man in der Manufaktur Stobwasser wohl Papprohre, die in entsprechende Ringe zersägt wurden. Dann wurden Deckel und Böden – ebenso aus Papiermaché – eingesetzt. Für Tabakspfeifen presste man die Papiermachémasse in entsprechende Modeln. So entstanden leichte und relativ stabile Formen, die dann mit dem Lack veredelt wurden. Neben Papiermaché verwendete die Manufaktur als Trägermaterialien Metallbleche, Zinn und Holz, also ausgesprochen günstige Grundstoffe.

„Galanteriewaren“ aus Paris

Dabei ist Papiermaché keine Erfindung der Manufaktur. Bereits seit dem 15. Jahrhundert lässt sich in Europa Papiermaché nachweisen, das vor allem für Krippenfiguren und Reliefs Verwendung fand. Zeitgleich mit Stobwasser in Braunschweig entstand in Ludwigslust eine Manufaktur, wo der „Ludwigsluster Carton“ gefertigt wurde. Aus diesem Material entstanden nicht nur die Dekorelemente für den Innen- und Außenbau des dortigen Schlosses und der Stadtkirche, sondern auch Tafelaufsätze, Konsoltische, Leuchter und Skulpturen, die Abnehmer über die Landesgrenzen hinaus fanden. Für „Galanteriewaren“, also Dosen und Etuis, verwendete auch das Unternehmen Martin in Paris, auf das noch eingegangen wird, zeitgleich Papiermaché als Trägermaterial.

Durch den Lackauftrag erfolgt eine weitere Stabilisierung des Objektes und gleichzeitig wird das Trägermaterial resistent gegen Feuchtigkeit. In der Regel erfolgte bei Stobwasser der fünffache Auftrag eines schwarzen Kopallackes (in Bindemittel gelöste fossile Harze), wobei jede Schicht nach dem Trocknen mit Bimssteinpulver geglättet und poliert wurde. Abschließend kann dann noch der Auftrag einer letzten hellen Schicht erfolgen, die dann die Grundierung für die Malerei bildet, wie etwa bei den Deckeln der Schnupftabaksdosen. Die Malerei erfolgte in der Regel mit Ölfarben, die durch einen abschließenden Firnis versiegelt wurde.

Erste Lackarbeiten aus Ostasien

Bereits die ersten Lackarbeiten, die von Ostasien nach Europa kamen, faszinierten, und man versuchte den glänzenden Stoff nachzuahmen. Allerdings stand das Grundmaterial, das Harz des Lackbaums, nicht zur Verfügung, so dass man mit eigenen Rezepturen experimentierte. Weitestgehend gelang dies erst im 18. Jahrhundert, und nun konnte man nicht nur schwarze und rote Lacke und ihre goldenen Dekortechniken Ostasiens nachahmen, sondern auch rein europäische Formen und Dekorwünsche realisieren.

Im Paris des 18. Jahrhunderts war die Manufaktur der Brüder Martin – Guillaume, Etienne-Simon, Robert und Julien – und später ihrer Söhne führend. Ihr Wirken lässt sich ab 1724 bis 1785 nachweisen, und zeitweilig unterhielten diese „Vernisseurs du Roi“ bis zu drei Fabriken. Sie kopierten nach ostasiatischem Vorbild, entwickelten aber auch europäische Dekore, die sie teilweise mit Golddekoren nach ostasiatischem Vorbild zusätzlich verzierten. Vermutlich wurde der Lack hier durch das Erhitzen von Öl und Kopalen mit zusätzlicher Beimengung venezianischen Terpentins hergestellt. Nicht nur Galanteriewaren – teilweise aus Papiermaché – sondern auch Möbel, Raumvertäfelungen und Kutschen wurden von den Künstlern für Adel, Hof und die königliche Familie hergestellt.

Vorbild für Stobwasser

Obgleich das Unternehmen zeitweilig das Privileg zur Herstellung europäischer Lacke innehatte, wurden die Arbeiten von anderen Unternehmen oft minderwertiger kopiert – nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa. Dennoch entwickelte sich der Name „Vernis Martin“ zum Inbegriff europäischer Lackwaren des Rokokos. Jean Alexandre Vernis, Sohn von Robert, bezeichnete sich 1767, also parallel zu den Entwicklungen in Braunschweig, als „Vernisseur du Roi de Prusse“ und war zeitweilig in Sanssouci tätig, ohne aber die künstlerische Qualität seines Vaters zu erreichen.

Sicherlich war der Erfolg des Unternehmens Martin das große Vorbild für Stobwasser. Wie die Martins so setzte auch Stobwasser auf die hohe Qualität der Dekoration, wobei es in Braunschweig und später in Berlin gelang, sich sowohl in der Formensprache wie in der Bildthematik von den Rokokovorbildern zu lösen, um beides in die Formensprache des Klassizismus überzuführen. Qualität, neue Motive und Formen waren also die Garanten für den Erfolg des Unternehmens.

Dr. Martin Eberle ist Direktor der Museumslandschaft Hessen Kassel.