Braunschweigs Plätze, Folge 5: Der Ruhfäutchenplatz entwickelte sich erst im frühen 20. Jahrhundert zu einem repräsentativen Raum.

Der Ruhfäutchenplatz geht in seiner heutigen Form auf den repräsentativen Stadtumbau im späten 19. Jahrhundert zurück. Er hat jedoch eine weitaus ältere Geschichte. Für den seit dem 18. Jahrhundert überlieferten Namen existiert eine wohl zweifelhafte Erklärung: Die Passanten mussten auf dem unbefestigten Platz angeblich ihr Schuhwerk mit zusätzlichen „rauen“ Überschuhen schützen, erläutert der renommierte Bauhistoriker und Stadtteilheimatpfleger Innenstadt Elmar Arnhold.

Gemeinsam mit ihm stellt „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ Braunschweigs Innenstadt-Plätze in monatlicher Folge vor. Die Serie basiert auf dem von ihm verfassten und von der Richard Borek Stiftung herausgegebenen Buch „Braunschweiger Plätze in Geschichte und Gegenwart“ (s.u.). Anlass für das Buch waren die Umgestaltungspläne für den Hagenmarkt. Herausgekommen ist ein attraktives Standardwerk.

Früher gab es eine Mühle

Ursprünglich bestand hinter der Burg kein städtischer Platz. Dort verlief der natürliche Hauptarm der Oker, der gleichzeitig als Burggraben diente. Das Okerufer war feuchtes Niederungsgebiet. Um 1160 begann mit der Gründung des Weichbilds Hagen die Bebauung. Im 14. Jahrhundert wurde östlich der Burg ein Dominikanerkloster gegründet. Im Südteil des heutigen Platzes entstand im Spätmittelalter eine Mühle, die die Bezeichnung „Burgmühlengraben“ begründete.

Mit dem Stadtumbau im späten 19. Jahrhunderts änderte sich das Bild der Freifläche grundlegend. Es entstand die Münzstraße, Dankwardstraße und später die Casparistraße. Auch am Ruhfäutchenplatz verschwand die Oker unter die Erde und wurde durch Kanäle geleitet. „Nachweislich spielten dafür auch Gründe der Stadthygiene eine Rolle. Die offenen Flussläufe waren längst stark verschmutzt und übelriechend“, erklärt Elmar Arnhold.

Repräsentatives Quartier

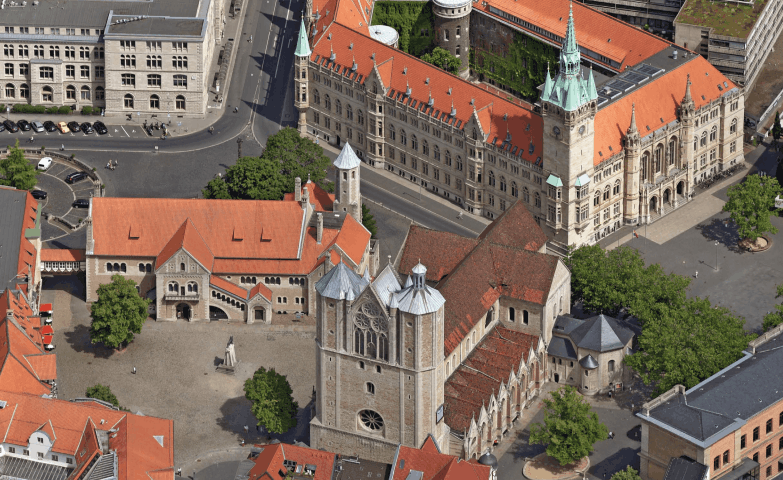

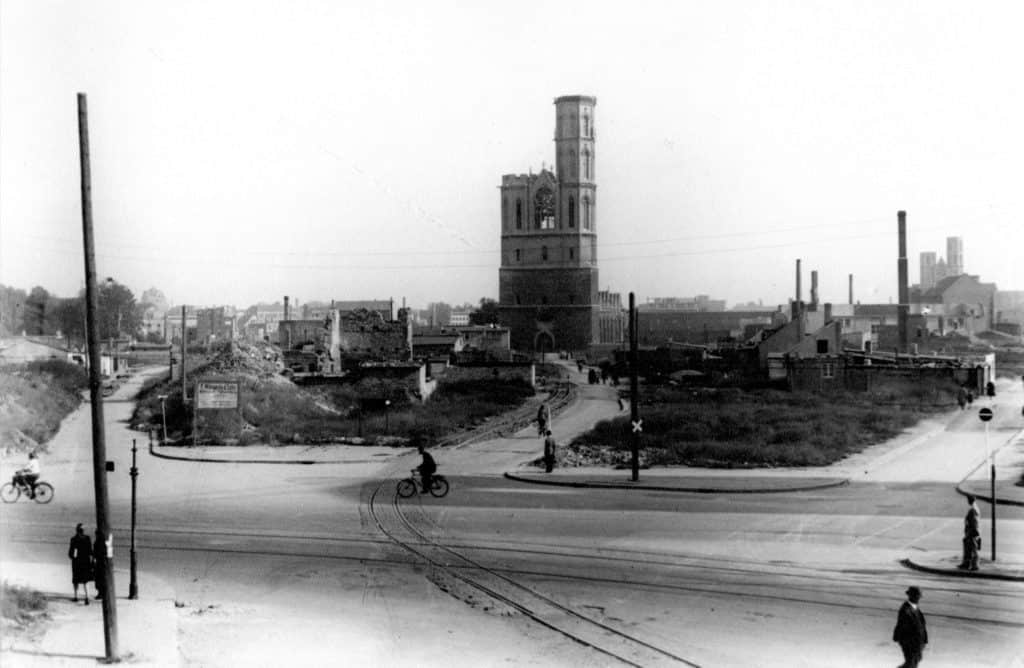

Nach 1880 entwickelte sich das Quartier so repräsentativ, wie wir es heute kennen. Es wurden Gebäude für die Administration des Herzogtums und der Stadt errichtet. 1896/97 entstand das „Deutsche Haus“, 1900/05 das „Neue Rathaus“ und 1913 anstelle des abgebrochenen Dominikanerklosters das Regierungsgebäude, in dem heute Landesbehörden und die Landessparkasse untergebracht sind. Im Zweiten Weltkrieg erlitten viele Bauten um den Ruhfäutchenplatz schwere Schäden. Während die ausgebrannten Wohn- und Geschäftshäuser durch Neubauten ersetzt wurden, wurden die repräsentativen Bauten wieder hergestellt. In der Burg wurden die letzten Schäden im heute wieder zugänglichen Rittersaal bis 1995 behoben.

Eine weitere Aufwertung erfuhr der Ruhfäutchenplatz 2006 mit der vom Braunschweiger Bildhauer geschaffenen Säule „2000 Jahre Christentum“. Die Skulptur wurde von der Richard Borek Stiftung finanziert.

Fakten:

Braunschweiger Plätze in Geschichte und Gegenwart

128 Seiten

Herausgeber: Richard Borek Stiftung

Autor, Inhalt und Gestaltung: Elmar Arnhold

Herstellung: Druckerei Häuser KG, Köln

ISBN 978–3‑9823115–0‑0

Preis: 12.90 Euro