Braunschweigs Plätze, Folge 6: Aus dem mittelalterlichen Platz wurde ein reiner Verkehrsknotenpunkt.

Von allen noch existierenden historischen Plätzen Braunschweigs hat der Radeklint wohl die massivste Veränderung seit dem Zweiten Weltkrieg hinnehmen müssen. Heute ist der Radeklint nur noch eine riesige Straßenkreuzung und nicht mehr als Platzanlage zu bezeichnen oder wahrnehmbar. Ähnlich erging es nur noch dem historischen Augustplatz, der ebenfalls nach weitgehender Zerstörung autogerecht umgestaltet, wenn nicht verschandelt wurde. Er heißt heute John‑F. Kennedy-Platz, was es tatsächlich nicht besser macht.

Heimat der Handwerker

Zurück zum Radeklint: „Bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg bestand die Bebauung am Radeklint ausschließlich aus Fachwerkhäusern. Herausragende Bauten sind hier nicht entstanden, das historische Stadtquartier war lange überwiegend von Handwerkern und Kleinhändlern geprägt. Die ältesten bildlich überlieferten Häuser stammten aus dem 15. Jahrhundert“, erläutert Bauhistoriker und Stadtteilheimatpfleger Elmar Arnhold.

Gemeinsam mit ihm stellt „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ Braunschweigs Innenstadt-Plätze in monatlicher Folge vor. Die Serie basiert auf dem von ihm verfassten und von der Richard Borek Stiftung herausgegebenen Buch „Braunschweiger Plätze in Geschichte und Gegenwart“ (s.u.). Anlass für das Buch waren die Umgestaltungspläne für den Hagenmarkt. Herausgekommen ist ein attraktives Standardwerk.

Stadtbild der Nachkriegsmoderne

„Am Radeklint treffen Celler Straße, Güldenstraße und Lange Straße aufeinander. Die Einmündung der durchweg vierspurigen Straßenzüge mit ihren zusätzlichen Abbiegestreifen und weiteren Freiräume ließen die umgebenden Gebäude als Solitäre erscheinen. Entstanden sei ein Stadtbild nach dem Muster der aufgelockerten Stadt im Sinne des Städtebaus der Nachkriegsmoderne“, meint Arnhold.

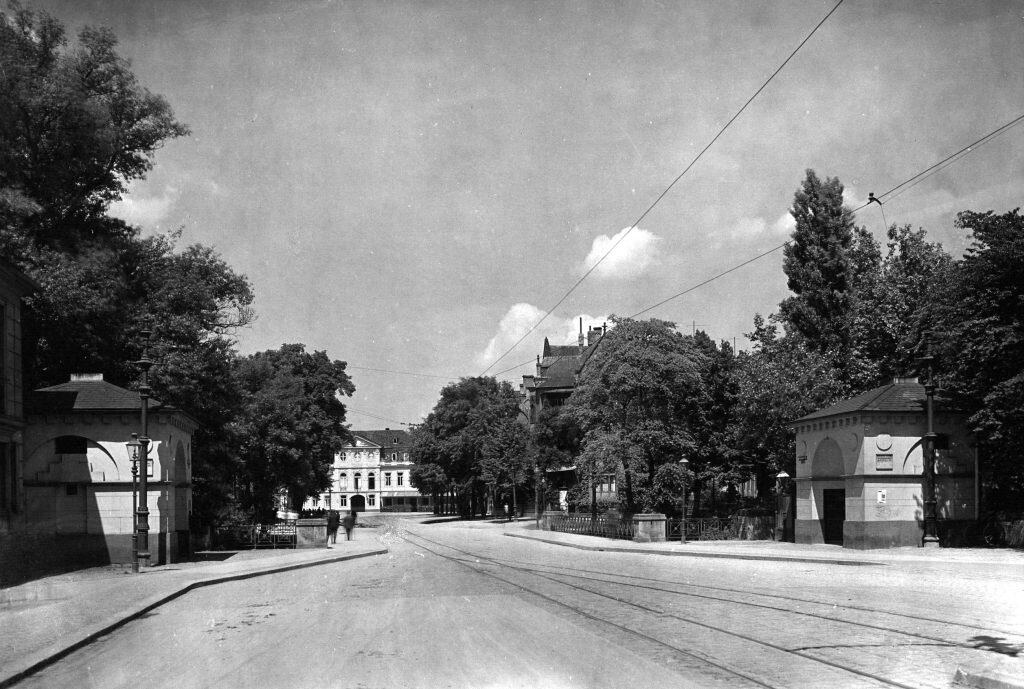

Die Rolle als Verteiler für den Verkehr hatte der Radeklint aufgrund seine Lage vor dem 1196 erstmals erwähnten Petritor schon seit seiner Entstehung. Er wurde 1320 erstmals als Radheclint registriert. Besonders seit der Verlegung des Petritors im Rahmen der der Neubefestigung Braunschweigs Anfang des 18. Jahrhunderts wurde der Radeklint zu einem bedeutenden Verkehrsknotenpunkt in der Stadt.

Einst herausragende Perspektive

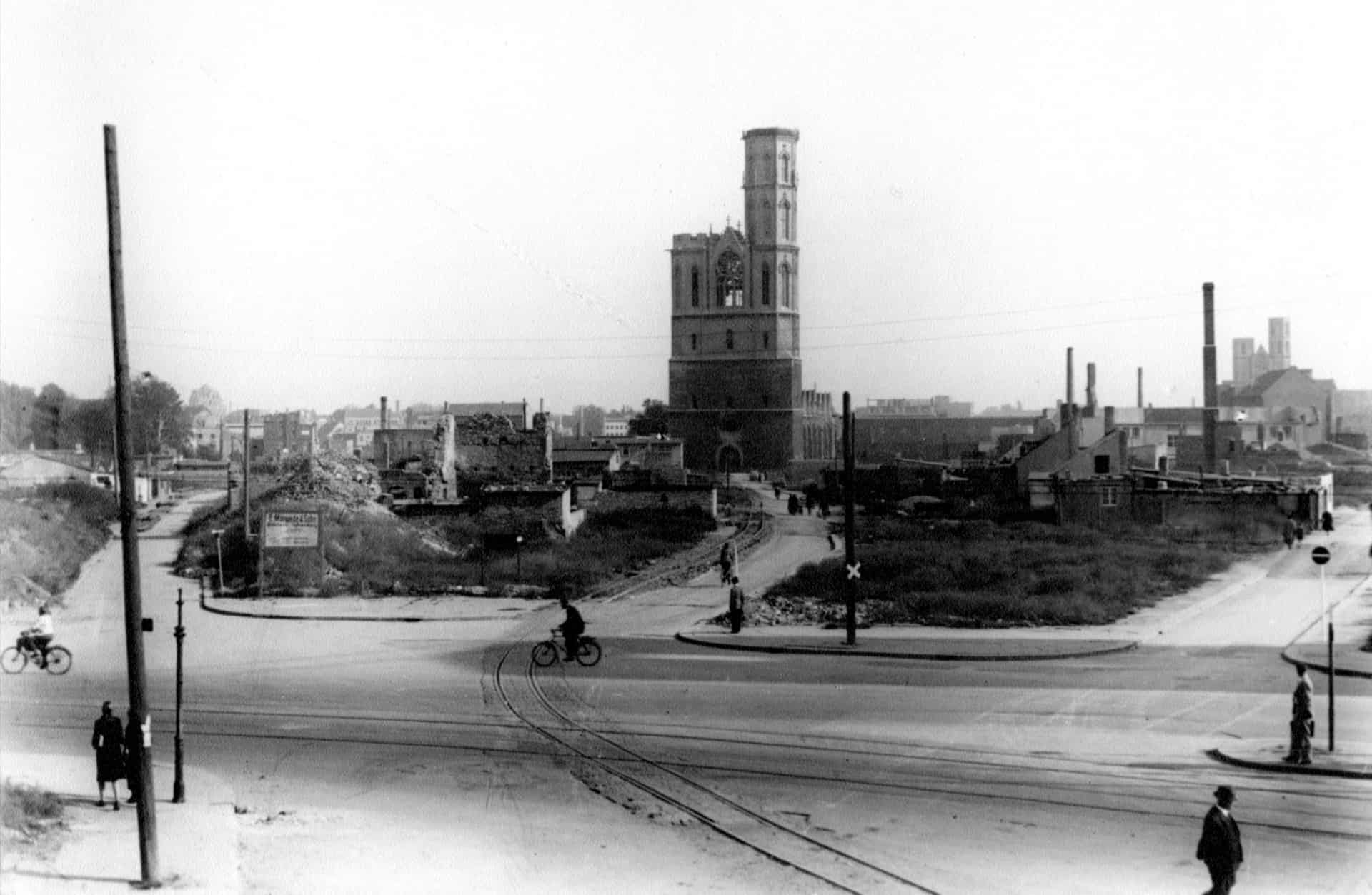

Die Perspektive durch die Weberstraße mit dem mächtigen Turmwerk von St. Andreas habe, nach Arnholds Überzeugung, zu den herausragenden Stadtbildern im alten Braunschweig gehört. Nach den Bombenangriffen des Jahres 1944 gehörte die ehemalige Neustadt allerdings zu den Totalschadensgebieten. Über die Trümmerwüste sei der Blick frei gewesen vom Petritor bis zum Fallerslebertor.

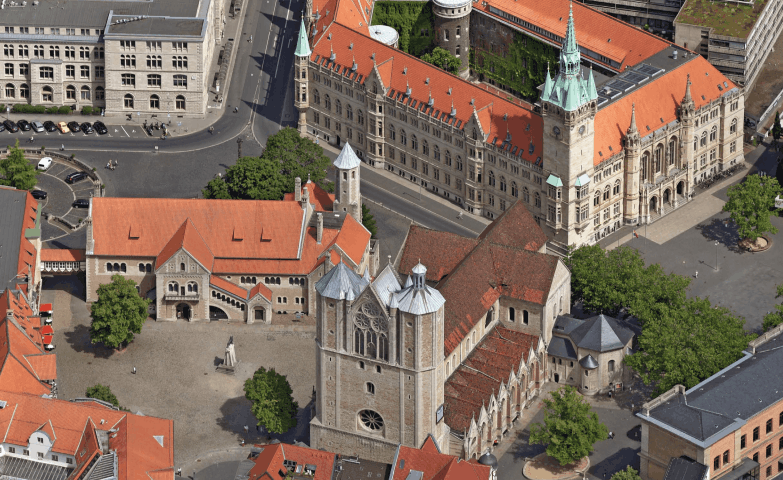

Im Rahmen der danach begonnenen verkehrsgerechten Umgestaltung der Innenstadt wurde die Verkehrsführung durch den Durchstich der Celler Straße zum Petritor Anfang der 1960er Jahre entscheidend geändert. Der historische Platzcharakter des Radeklints fiel dem zum Opfer. Als Ankerpunkt blieb lediglich die Petrikirche erhalten. Stadtreparatur erscheint an dieser Stelle so gut wie unmöglich.

Fakten:

Braunschweiger Plätze in Geschichte und Gegenwart

128 Seiten

Herausgeber: Richard Borek Stiftung

Autor, Inhalt und Gestaltung: Elmar Arnhold

Herstellung: Druckerei Häuser KG, Köln

ISBN 978–3‑9823115–0‑0

Preis: 12.90 Euro

Elmar Arnhold veröffentlicht unter #elmararnhold auf Instagram Beiträge zum gebauten Erbe. Auf www.der-loewe.info wird von Januar 2022 an dazu eine neue, monatlich erscheinende Serie starten.