Braunschweigs Plätze, Folge 8: Der Friedrich-Wilhelm-Platz hatte von 1877 an als Bahnhofsvorplatz große Bedeutung.

Der Friedrich-Wilhelm-Platz galt einst als die Visitenkarte der Stadt. Denn er empfing bis 1960 die Gäste, die mit der Eisenbahn nach Braunschweig kamen. Links mit Blickrichtung Norden sahen sie die hochherrschaftliche Villa von Amsberg, rechts das damals beste Haus am Platze, das Hotel Monopol, und geradeaus das repräsentative im Stil der deutschen Renaissance gehaltene Gebäude der Commerzbank. Heute hat der Friedrich-Wilhelm-Platz diese Bedeutung nicht mehr. Er liegt vielmehr am Rande der Innenstadt, wird weit weniger frequentiert als zu seinen Glanzzeiten.

„Bis zur Verrohrung der innerstädtischen Flussläufe war gegenüber dem Bahnhofsgebäude noch kein Platz ausgebildet. Vom Kalenwall ausgehend führte an der Westseite der Oker eine Straße über das ehemalige Bruchtor in das Stadtzentrum. Erst mit der Erschließung der Innenstadt durch das neue Straßensystem Friedrich-Wilhelm-Straße und Münzstraße von 1877 an entstand über dem ursprünglichen Okerlauf der Friedrich-Wilhelm-Platz“, erläutert Bauhistoriker und Stadtteilheimatpfleger Elmar Arnhold.

Volksheld als Namensgeber

Namensgeber für den Platz war Herzog Friedrich Wilhelm (1771 – 1815), der Schwarze Herzog. Er fiel in der Schlacht von Quatre-Bras im Kampf gegen Napoleon. Friedrich Wilhelm genoss in der Bevölkerung Heldenstatus. Sein Name der Schwarze Herzog stammt von der schwarzen Uniform, die er und seine Soldaten, die Schwarze Schar, trugen. Der Sarg des Schwarzen Herzogs wurde 2015 in akribischer Kleinarbeit restauriert und ist in der Gruft des Doms zu besichtigen. Friedrich Wilhelm war in seiner Zeit europäisch bedeutend. Der Friedrich-Wilhelm-Platz wurde mehr als 60 Jahre nach seinem Tod nach dem beliebten Herzog benannt.

Gemeinsam mit Elmar Arnhold stellt „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ Braunschweigs Innenstadt-Plätze in monatlicher Folge vor. Die Serie basiert auf dem von ihm verfassten und von der Richard Borek Stiftung herausgegebenen Buch „Braunschweiger Plätze in Geschichte und Gegenwart“ (s.u.). Anlass für das Buch waren die Umgestaltungspläne für den Hagenmarkt. Herausgekommen ist ein attraktives Standardwerk.

Repräsentative Neubauten

Neben der Villa von Amsberg wurden nach der Platzgestaltung 1877 repräsentative Neubauten im Stil des Historismus errichtet. Besondere Beachtung verdient dabei das Eckgebäude des ehemaligen Hotels Monopol, das 1889 vom Braunschweiger Architekturprofessor Constantin Uhde (1836 – 1905) erbaut wurde. Nach der 1960 erfolgten Verlegung des Hauptbahnhofes verlor das Hotel allerdings seinen Standortvorteil und musste den Betrieb in den 1970er Jahren einstellen. Das Haus soll zukünftig nach entsprechenden Umbauarbeiten jedoch wieder als Hotel genutzt werden.

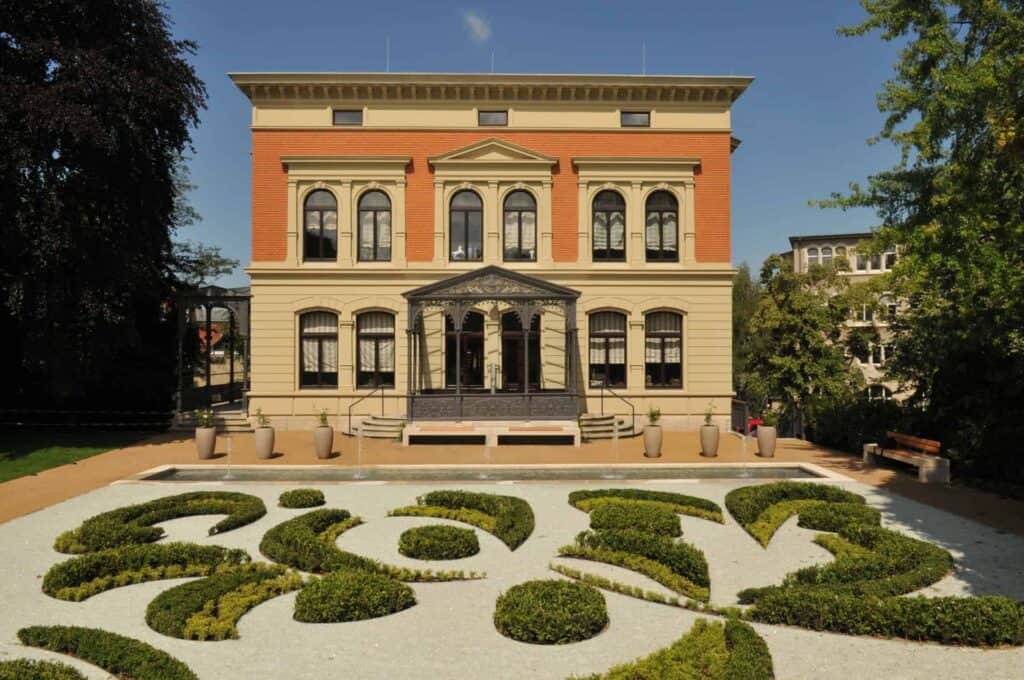

Die von Hofbaumeister Peter Josef Krahe (1758 – 1840) für den Gründer der Braunschweigischen Staatsbahn, Philipp August von Amsberg, 1827 gebaute Villa war eine der ersten, die auf dem heute Braunschweig prägenden Wallring entstand. Später war das Gebäude Sitz der Privatbank Meyersfeld, danach auch Café und Bürohaus. Eigentümer ist die Braunschweigische Landessparkasse.

Antike Triumphbögen

Das erste Bahnhofsgebäude gegenüber entstand 1838, das zweite 1845. Beide hatte der braunschweigische Hofbaumeister Carl Theodor Ottmer (1800 – 1843) entworfen. Die zur Innenstadt ausgerichtete Prachtfassade mit ihrem an antike Triumphbögen erinnernden Tormotiv ist bis heute an dieser Stelle stadtbildprägend. Der Hauptzugang zu den Gleisen erfolgte jedoch über die heute nicht mehr existierende Westseite der Bahnhofshalle.

Die Halle fiel nach schweren Bombentreffern, vor allem während des letzten Liftangriffs der Alliierten auf Braunschweig am 31. März 1945, der Umgestaltung nach 1960 mit der Verlegung des Hauptbahnhofs zum Opfer. Immerhin wurde Ottmers Kopfbau gerettet und in den Gebäudekomplex der Braunschweigischen Landessparkasse integriert. Die vom Architekturbüro Westermann erarbeitete Lösung wurde 1966 mit dem Peter Joseph Krahe-Preis ausgezeichnet.

Fakten zum Buch

Braunschweiger Plätze in Geschichte und Gegenwart

128 Seiten

Herausgeber: Richard Borek Stiftung

Autor, Inhalt und Gestaltung: Elmar Arnhold

Herstellung: Druckerei Häuser KG, Köln

ISBN 978–3‑9823115–0‑0

Preis: 12.90 Euro