Gotthold Ephraim Lessing war mit der Tragödie auf der Höhe der Zeit und Braunschweigs Theater in aller Munde.

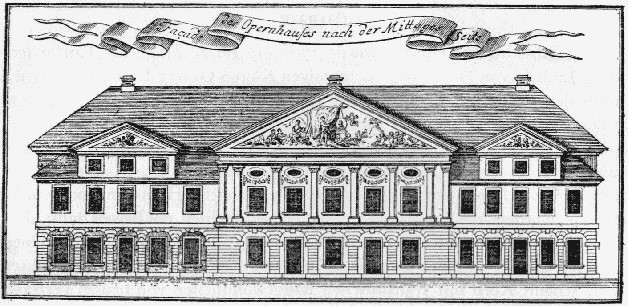

Vor 250 Jahren, am 13. März 1772 wurde Lessings Tragödie „Emilia Galotti“ am Herzoglichen Theater zu Braunschweig am Hagenmarkt uraufgeführt. Es war die erste der großen Uraufführung in der Braunschweiger Theatergeschichte. Mit Bedacht war der Geburtstag der Herzogin Philippine Charlotte für diese viel beachtete Uraufführung gewählt worden. Gotthold Ephraim Lessing selbst wollte der Fürstin, die er verehrte, seine besondere Achtung zu erweisen. Trotz zwiespältiger Erfahrungen und mancher Widerspenstigkeit empfand Lessing Dankbarkeit gegenüber dem Braunschweigischen Herzoghaus, das ihn 1770 zur Herzog August Bibliothek nach Wolfenbüttel geholt hatte.

Zeichen der Zuneigung

Philippine Charlotte, die Schwester Friedrichs II. von Preußen, hatte Lessing, den berühmten und anerkannten Autor, immer wieder zu einer neuen Tragödie gedrängt. Sie folgte mit damit dem literarischen Zeitgeist: Lustspiele waren zwar sehr beliebt, aber Tragödien standen dagegen in höchstem Ansehen. Was die Aufführung betraf, so ging es Lessing weniger um die Interessen des Braunschweiger Theaterdirektors, Karl Theophil Döbbelin, als vielmehr darum, gegenüber der Herzogin ein Zeichen der Zuneigung zu setzen. Verschiedene Theater hatten sich damals um die Uraufführung der „Emilia Galotti“ bemüht, so dass Lessing bis kurz vor der Premiere den letzten Akt unter Verschluss hielt. Er wollte verhindern, dass das Stück vor dem 13. März aufgeführt wurde und damit sein „Kompliment“ an Wert verloren hätte.

Lessing hatte Zahnschmerzen

Mit Wissen und wohlwollender Duldung des Herzoghauses – Lessing hatte sich im Vorfeld am Hof rückversichert – fand die Uraufführung wie geplant statt, allerdings in Abwesenheit der Herzogin. Überliefert ist indes, dass sich der Erbprinz Carl Wilhelm Ferdinand inkognito unter den Besuchern befand. Auch Lessing war in Wolfenbüttel geblieben und begründete diese Entscheidung in einem Brief an sein Verlobte Eva König: „Ich habe seit acht Tagen so rasende Zahnschmerzen, dass ich mich bei der eingefallenen strengen Kälte nicht herüber getraut habe“.

Wie so oft in solchen Fällen brodelte die Gerüchteküche in der Braunschweiger Gesellschaft und man glaubte sich durch das Verhalten Lessings sogar bestätigt: Lange vor der Aufführung war hinter vorgehaltener Hand ein Affront gegen Carl Wilhelm Ferdinand vermutet worden. Es hieß, die Figur der Orsina spiele auf die Gräfin Branconi an, die attraktive Mätresse des Erbprinzen. Lessing zeigte sich verärgert, denn das Gerücht besaß tatsächlich keinerlei Grundlage.

Schließlich hatte er die Figur, bereits lange bevor er seine Stelle in Wolfenbüttel angetreten hatte, konzipiert. Außerdem gab es keinen Anlass, die Geliebte seines Förderers, und damit diesen selbst, ins Zwielicht zu rücken. Angesichts der damaligen Konventionen war die Stellung einer Mätresse gesellschaftlich anerkannt und keineswegs anstößig gewesen. Aber auch Gerüchte können Spuren hinterlassen und wenn es nur in späteren Kommentaren der Literaturwissenschaft sein sollte, die gerne mit einem grundlegenden Konflikt Lessings mit dem Braunschweiger Hof argumentierten, was aber nachweislich haltlos war.

Ein großer Theatererfolg

„Emilia Galotti“ wurde ein großer und nachhaltiger Theatererfolg. Lessing war mit dem Stück auf der Höhe der Zeit und Braunschweigs Theater in aller Munde. Im Lessing-Handbuch findet sich dazu der Vermerk: „Emilia Galotti gehört zu den meistinterpretierten Werken der deutschsprachigen Literatur.“

In der Literaturwissenschaft nimmt der Konflikt zwischen dem Hof des Prinzen und der bürgerlichen Familie Galotti eine wichtige Interpretationsrolle ein. Damit sei eine tragische Verführung der bürgerlichen Unschuld durch den adligen Machthaber verbunden. Diese tradierte Betrachtung hat in der Forschung der jüngeren Vergangenheit deutliche Veränderungen erfahren. Danach werde den Handelnden nicht die Kluft der Klassengegensätze zum Schicksal, sondern ihre Unfähigkeit zu möglicher Verständigung.

„Emilia Galotti“ erfuhr eine Vielfalt an politischen Interpretationen – gerade darin liegt die ungebrochene Bedeutung und stets erneuerte Aktualität des Stücks begründet.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.