Momente Braunschweiger Theatergeschichte: Vom ersten feststehenden Theater Deutschlands in Wolfenbüttel bis zum Staatstheater am Steinweg.

Als am 1. Oktober 1861 das Herzogliche Hoftheater am Steinweg eröffnet wurde, begann eine neue Epoche der Theatergeschichte in Braunschweig. Nach 171 Jahren endete die traditionsreiche Zeit des Hoftheaters am Hagenmarkt. Die Neueröffnung 1861 erfolgte mit dem Schauspiel „Iphigenie auf Tauris“ von Johann Wolfgang von Goethe. Am 2. Oktober 1861 folgte die Oper „Tannhäuser“ von Richard Wagner unter der musikalischen Leitung von Hofkapellmeister Franz Abt (1819 ‑1885). Damit war das neue Herzogliche Hoftheater am Steinweg eröffnet. Es war ein prächtiger Neubau, der damals als einer der schönsten und bedeutendsten in Europa galt.

Großes Ansehen in Deutschland

Braunschweig stand damals in einer langen Theatertradition, für die das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel in seiner Zeit großes Ansehen in Deutschland besaß. Der eigentliche Ursprung des Theaters im Braunschweigischen lag in Wolfenbüttel. Im 16. Jahrhundert hatte Herzog Heinrich Julius (1564 – 1613) bei seiner Hochzeit am Hof von Dänemark die Aufführung englischer Schauspieltruppen erlebt und seiner Anregung dürfte es zu verdanken sein, dass bald englische Komödianten in Wolfenbüttel antraten. Er richtete in Wolfenbüttel das erste feststehende Theater in Deutschland ein und gilt als wichtiger Vertreter der deutschen und braunschweigischen Theatergeschichte.

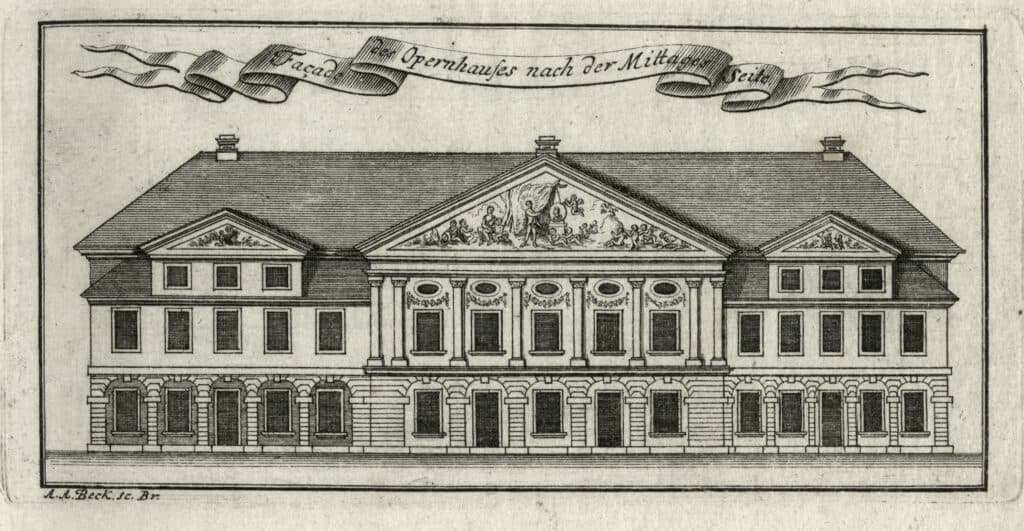

Als Ernst August von Hannover 1689 sein Opernhaus eröffnete, erfolgte dies mit dem Stück „Enrico Leone“, das die Geschichte Heinrichs des Löwen behandelte. Damit setzte der Hannoveraner ein politisches Zeichen im Konkurrenzkampf zwischen hannoverschen und braunschweigischen Welfen. Nur wenige Monate später, am 4. Februar 1690, feierte Herzog Anton Ulrich die Eröffnung seines Opernhauses in Braunschweig, eingerichtet im umgebauten Hagenrathaus. Es galt seinerzeit als das „vollkommenste aller norddeutschen Theater“. Für 170 Jahre wurde das neue Theater am Hagenmarkt der zentrale Ort der Kultur und Kunst im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel.

Nur für das „gehobene“ Publikum

Der Eintritt in das Theater betrug damals zwölf Mariengroschen. Es war ein nicht unerheblicher Betrag, offenbar sollte damit sichergestellt werden, dass nur das gewünschte „gehobene“ Publikum es sich leisten konnte, die Oper zu besuchen. Zunächst sollten und durften auch nur musikalische Aufführungen stattfinden. Das Schauspiel dagegen galt noch als primitiv und nicht gesellschaftsfähig. Daher waren dessen allgemein unterhaltsame Auftritte nur in Gaststätten und Unterhaltungsbetrieben möglich. Dort spielten die wandemden Schauspieltruppen.

Am 13. März 1772, dem Geburtstag der Herzogin Philippine Charlotte (1716 – 1801), wurde Lessings bürgerliches Trauerspiel „Emilia Galotti“ am Herzoglichen Theater zu Braunschweig am Hagenmarkt uraufgeführt. Es war dies die erste der drei großen historischen Uraufführungen der Braunschweigischen Theatergeschichte. Es war ein großer Theatererfolg. Äußere Widerstände gesellschaftlicher Konventionen und innere Barrieren einer hindernd bewahrenden Selbstverpflichtung einer jungen Frau spiegelten den Zwiespalt des Zeitverständnisses eindrücklich wider. Lessing war auf der Höhe der Zeit und Braunschweigs Theater in aller Munde.

Der Skandal um Heines „Almansor“

Die nächste große Uraufführung wurde 1823 Heinrich Heines Tragödie „Almansor“ und diese sollte ein denkwürdiges Ereignis der braunschweigischen Theatergeschichte werden. „Was, den Unsinn des albernen Juden sollen wir länger anhören?“, so konnte man in den hinteren Reihen des Braunschweiger Theaters bei einem Uraufführungsabend deutlich hören. Noch deutlicher vernahm man das rhythmische Trampeln der Füße, schließlich Pfeifen und laute Rufe. Es wurde so laut, dass die Schauspieler die Aufführung mit einer vorgezogenen, improvisierten Schlussszene abbrachen und der Vorhang fiel. Die Medien berichteten in großer Aufmachung von diesem Skandal.

Heine polemisierte mit seinem Werk gegen den Antisemitismus der Restaurationszeit, den er persönlich kennengelernt hatte. Mit der Tragödie „Almansur“ nutzte er die Glaubenskämpfe und die Unterdrückung der Mauren im Spanien des 15. Jahrhunderts, um Problematik und Zwiespalt der eigenen Zeit und Person zu thematisieren. Wie der Autor befindet sich der Held des Dramas, der junge Maure Almansor, im Zwiespalt zwischen Assimilation an die vorherrschende christliche Kultur und Treue zur eigenen Herkunft und Religion. Vor dem Hintergrund des Holocausts ist der Ausspruch eines spanischen Moslems in dem Stück, als Reaktion darauf, dass der Kardinal den Koran öffentlich verbrennen ließ, bedeutend: „Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende Menschen“. Die Uraufführung in Braunschweig blieb die einzige Inszenierung der Tragödie „Almansur“ zu Heines Lebzeiten.

Die Uraufführung von Goethes „Faust“ fand am 19. Januar 1829 im Herzoglichen Hoftheater in Braunschweig statt. Die Resonanz auf die Uraufführung war überwältigend positiv, entscheidender jedoch die indirekte Wirkungsgeschichte durch die überregionale Berichterstattung und den Versand des Bühnenmanuskriptes an andere Theater. Eine solche Abschrift des Bühnenmanuskripts wurde auch von der Weimarer Bühne erworben und hat der dortigen Aufführung des „Faust“ am 29. August 1829 zugrunde gelegen. Goethe selbst war bei der Uraufführung nicht anwesend.

Verdienste um Goethe und „Faust“

Bereits am Tage nach der Premiere berichtete ihm Theaterdirektor August Klingemann (1777 – 1831) brieflich und legte Theaterzettel sowie einen eigenen Zeitungsaufsatz bei. Dem Weimarer Hofrat und Naturforscher Soret hatte Goethe außerdem das Bühnenmanuskript Klingemanns ausgeliehen. Dieser gab es zurück mit einem Begleitschreiben, in dem stand: „Anbei der interessante Aufsatz von Klingemann mit vielem Dank zurück. Ich las ihn, mit dem ‚Faust‘ daneben, um eine klarere Vorstellung davon zu gewinnen, welche Wirkung das Stück trotz der Kürzungen erzielen kann, und bin mehr und mehr überzeugt, daß sie immer noch gewaltig gewesen sein muß“. Braunschweig hat sich also um Goethe und dessen „Faust“ verdient gemacht.

Trotz dieser theatergeschichtlich bedeutsamen Erfolge und der großen Bedeutung, die das Hoftheater am Hagenmarkt für die Kulturgeschichte Braunschweigs besaß, allmählich war es in die Jahre gekommen. Zeitweilige Einbauten neuer Theatertechnik und immer wieder neue Um- und Erweiterungsbauten, zuletzt der große Umbau 1826 durch Krahe, schufen keine dauerhafte Abhilfe. Der durch seine Berliner Erfolge im Theaterbau als „Theaterarchitekt“ berühmt gewordene Carl Theodor Ottmer (1800 – 1843) legte sogar einen Entwurf für einen völligen Neubau eines Theaters am Hagenmarkt vor, der jedoch nicht realisiert werden konnte.

Furchtbare Panik entstand

Einen entscheidenden letzten Anstoß, über einen zeitgemäßen Neubau des Herzoglichen Hoftheaters nachzudenken dürfte ein Unfall der Primaballerina Charlotte Leinsitt vom 20. Januar 1856 gegeben haben. Der Theaterchronist Fritz Hartmann schrieb zu diesem traurigen Geschehen: „Am 20. Januar 1856 ward die Zauberposse ‚Aladin oder die Wunderlampe‘ gegeben. Die Leinsitt führte die Amazonen auf tanzte einen eingelegten Pas und trat dann zur Seite, um sich die weiteren Evolutionen anzusehen, an denen sie unbeteiligt war. Ein Luftzug bewegte ihre Gazekleider; sie kamen einer Lampe nahe und fingen Feuer. Im Nu stand die Ärmste in hellen Flammen. Eine furchtbare Panik entstand. Die Kolleginnen zerstoben, um nicht dem gleichen Geschick zu verfallen; die nächsten Männer waren schreckgelähmt wie das Opfer selber, das gar nicht wußte, wie ihm geschah, und einem Kulissenschieber, der die Lohe durch Umarmung ersticken wollte, wuchtig ins Gesicht schlug, so daß er betäu abließ. Als der Maschinenmeister v. d. Kerkhoven herbeistürzte, das flackernde Menschenkind zu Boden warf und mit seinen Kleidern bedeckte, war es zu spät. Zwei Tage litt das arme Mädchen noch die furchtbarsten Qualen, dann hauchte es in den Armen seiner Mutter den Geist aus.“

Mehrere Entwürfe entstanden bei einem Wettbewerb für einen Neubau und wurden vor dem Hintergrund des früheren Ottmerschen Entwurfs diskutiert. Doch es sollte bei der bekannten Sparsamkeit von Herzog Wilhelm (1806 – 1884) noch einige Zeit dauern, bis der Beschluss für einen Theaterneubau nach den Plänen der Architekten Karl Heinrich Wolf (1793 – 1869) und K.F. Heinrich Ahlberg (1816 – 1874) am Steinweg getroffen wurde. Mit der festlichen Eröffnung am 1. und 2. Oktober 1861 begann eine neue Ära der Braunschweigischen Theatergeschichte am Steinweg.

Prof. Dr. h. c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.