Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 8: Der Wiederaufbau der historischen Nebengebäude nach dem Zweiten Weltkrieg wäre möglich gewesen.

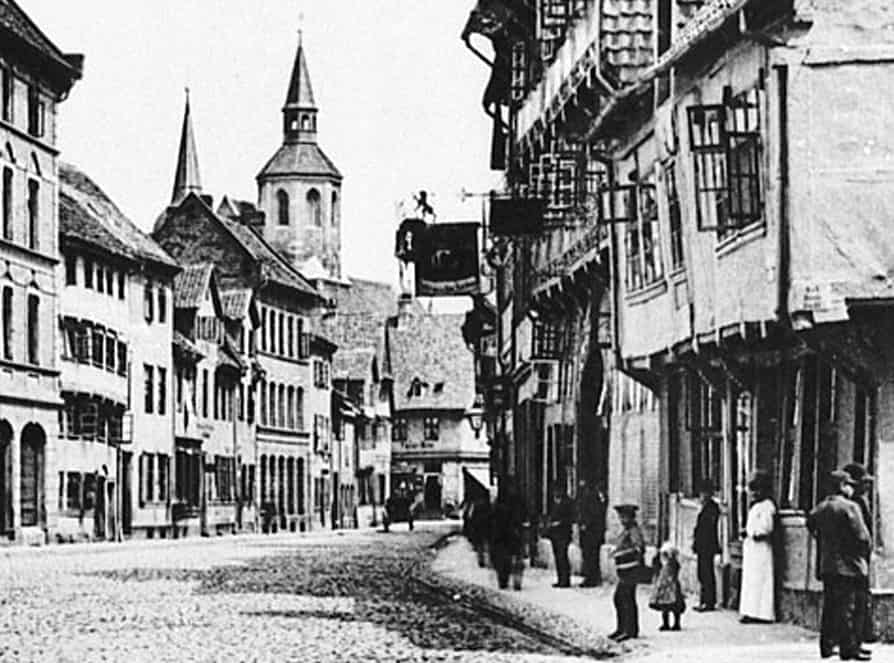

Der Ackerhof bildet als kleiner Platz heute den Zugang in das Magniviertel. Das in der einstigen Okerniederung gelegene Quartier gehört zu den frühesten Siedlungszellen Braunschweigs. Dort verlief eine mittelalterliche Fernhandelsstraße, die östlich des Okerübergangs einen langgestreckten Straßenmarkt ausbildete. Mit der Weihe der nahegelegenen Magnikirche im Jahr 1031 wurde Braunschweig als „Brunesguik“ erstmals urkundlich erwähnt.

Der Ackerhof war ein großes Grundstück, das ursprünglich als Wirtschaftshof des Grauen Hofes diente. Dieser Graue Hof war Stadthof des Zisterzienserklosters Riddagshausen und ging nach 1671 in landesherrlichen Besitz über. Nach dem Bau des Residenzschlosses Grauer Hof am Bohlweg (ab 1717) wurde der Ackerhof in den Residenzkomplex einbezogen. Dort entstanden schließlich für Regierungssitz und Hofhaltung unverzichtbare Bauten wie Pferdeställe, Wagenremisen sowie Unterkünfte für Bedienstete.

„Pragmatisch“ entstandene Gruppe

Aufgrund der beengten Lage in der mittelalterlichen Stadt war es nicht möglich, Schloss und Nebengebäude zu einem einheitlichen Ensemble zusammenzuschließen. Daraus ergab sich eine eher „pragmatisch“ entstandene Gruppe von Nebengebäuden im Südosten des Residenzschlosses. Die überwiegend im späten 18. Jahrhundert errichteten Baulichkeiten bleiben auch nach dem Brand des Grauen Hofes (1830) und dem Neubau des Schlosses unter Herzog Wilhelm erhalten und in Funktion. Heute wird das Areal des einstigen Ackerhofes von der Bebauung nördlich der Langedammstraße und einem Teil der Georg-Eckert-Straße eingenommen.

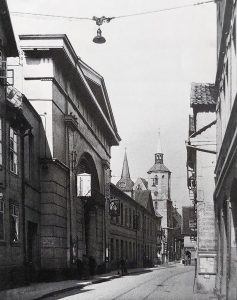

Das wohl bekannteste Bauwerk des Residenzquartiers war das 1772 errichtete Ackerhof-Portal. Es bildete den südlichen Zugang zum Schlossareal und konnte mit Gittertoren verschlossen werden. Der freistehende Bogen war eines der frühen Zeugnisse klassizistischer Architektur in Braunschweig. Sein Entwurf stammte von dem Baumeister Wilhelm von Gebhardi. Der Torbogen war von jeweils zwei dorischen Pilastern flankiert. Sie trugen ein entsprechendes Gesims und einen Giebelaufsatz. Für die Anlage der Georg-Eckert-Straße wurde das im Zweiten Weltkrieg unbeschädigt gebliebene Portal abgetragen und auf dem städtischen Bauhof eingelagert. In jüngster Zeit erfolgten mehrfach Diskussionen über den Wiederaufbau – mit der Frage nach einem sinnvollen Standort. Der Originalstandort kommt aufgrund der baulichen und verkehrlichen Situation kaum infrage.

Vorbilder aus der Antike

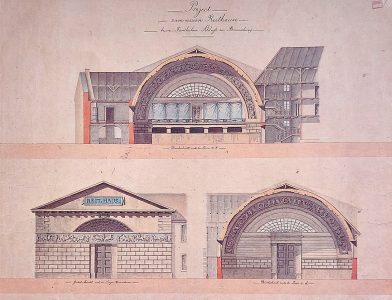

Unmittelbar an der Langedammstraße erhoben sich das ebenfalls von Gebhardi geplante Haus des Oberstallmeisters und die überdachte Reitbahn. Das in den 1770er Jahren errichtete Stallmeisterhaus markierte die Ecksituation zum Ackerhof und zeigte sich noch in schlichten spätbarocken Bauformen. Den westlichen Abschluss der Residenzbauten bildete die monumentale Giebelfront des Reitstalls. Neben einer südlich des Schlosses gelegenen offenen Reitbahn entstand 1785 nach Entwurf des Hofbaumeisters Gottlob Christian Langwagen ein Reitstall mit freitragender Dachkonstruktion. Dieses Bauwerk erfuhr 1820–1824 nach Plänen Peter Joseph Krahes einen Umbau, auf den die wuchtige klassizistische Front zur Langedammstraße zurückging. Seine Bogenarchitektur mit eingestellten Säulen wurde von einer dorischen Pilasterordnung gerahmt und schloss mit einem flachen Giebel ab – eindeutiges Vorbild waren hier Bauwerke der Antike.

Im Jahr 1921 gestaltete der Architekt und Hochschullehrer Daniel Thulesius das Innere des Bauwerks zu einem Lichtspieltheater um – dem Kino „Schauburg“. Nach den Kriegszerstörungen wurden die Reste des Stallmeisterhauses und später (1958) die erhaltene Fassade der Reitbahn abgebrochen. Erst 1979–1981 erfolgte an der Stelle eine Neubebauung mit Backsteinfassaden.

Abbruch erst 1966

Östlich des Ackerhofportals befand sich ein langgestrecktes Stallgebäude für Kutschpferde. Das gut proportionierte Bauwerk entstand 1788–1791 wiederum nach einem Entwurf Langwagens, der im gleichen Zeitraum für Herzog Karl Wilhelm Ferdinand auch das Residenzschloss umgestaltete. Die geräumige Stallung war am Verlauf der ehemaligen Friesenstraße orientiert, seine Hauptfassade zierte den Platz hinter dem Ackerhofportal. Sie war durch einen fünfachsigen Mittelbau mit Pilasterordnung und Dreiecksgiebel betont. Die hochliegenden Fenster ließen die Nutzung des Gebäudes als Stallung erkennen.

Am Nordende der langen Front wurde der Vorplatz von der Wagenremise abgeschlossen. Dieses 1790 ebenfalls von Langwagen konzipierte Bauwerk öffnete sich mit drei Bogenstellungen und zeigte wie der Pferdestall eine gediegene frühklassizistische Formensprache. Die beiden Nebengebäude der einstigen Residenz wurden zuletzt für gewerbliche Zwecke genutzt, wozu die Fassade der Stallung umgebaut worden war. Nach ihrer Beschädigung durch Bombenangriffe blieben die weitgehend intakten Fassaden bis zu ihrem Abbruch im Jahr 1966 erhalten.

Das Schicksal der historischen Nebengebäude der Braunschweiger Residenz zeigt, dass zahlreiche Baudenkmäler, deren Wiederaufbau durchaus möglich gewesen wäre, insbesondere für den verkehrsgerechten Ausbau der Innenstadt weichen mussten. Damit sind fast sämtliche Zeugnisse in unserer Löwenstadt aus der Zeit als herzogliche Residenz ausgelöscht.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.