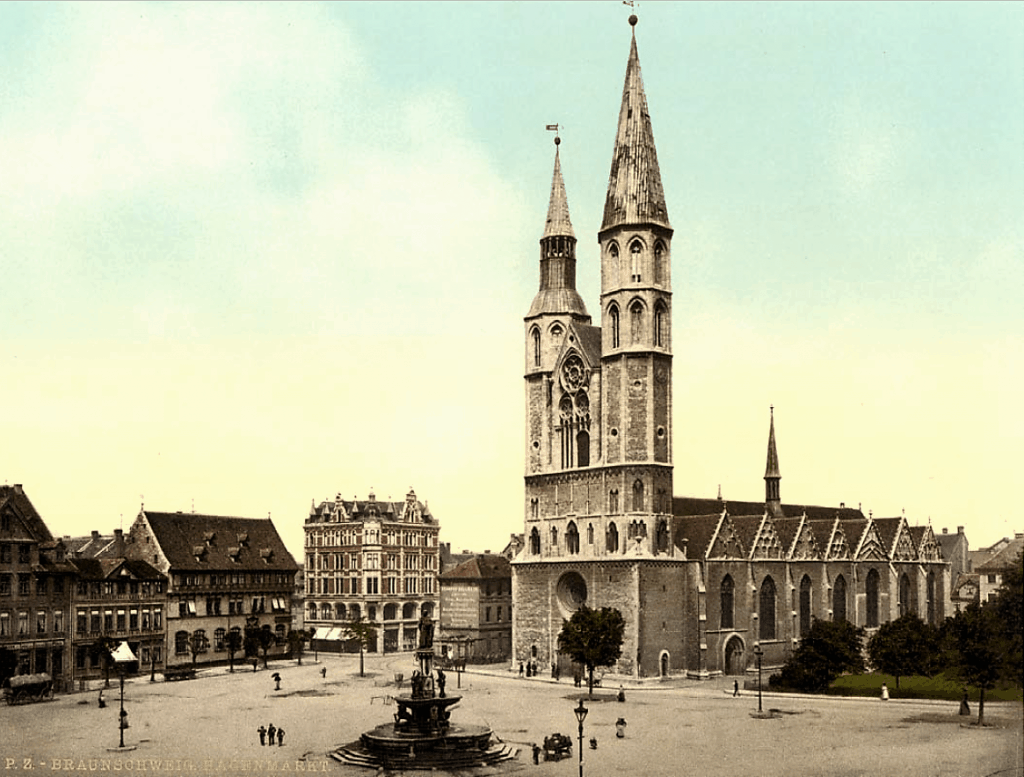

Braunschweigs Plätze, Folge 17: Der alte Hagenmarkt mit seinen einst palaisartigen Wohnbauten mutierte zu einer Verkehrsdrehscheibe.

Über keinen Platz in Braunschweig wurde in der jüngeren Vergangenheit mehr diskutiert, ja gestritten als über den Hagenmarkt. Die einen wollten nach dem Herbststurm Xavier im Herbst 2017 wieder eine „grüne Oase“, ein neues „Hagenwäldchen“ anlegen, die anderen dagegen die Rückbesinnung auf einen Stadtplatz, so wie es Jahrhunderte lang auch war. Jetzt ist wohl ein Kompromiss gefunden. Das Berliner Büro capattistaubach urbane landschaften hat den städtischen Gestaltungswettbewerb zum Hagenmarkt gewonnen, 2024 könnte mit der Neugestaltung begonnen werden. Der Ist-Zustand des Hagenmarkts ist bedauernswert, ein Blick zurück lohnt sich.

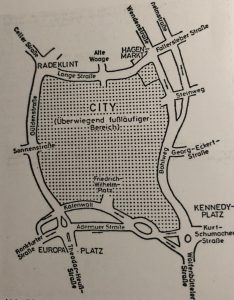

Wie Radeklint und John‑F.-Kennedyplatz (früher Augustplatz) teilt der Hagenmarkt das Schicksal, Teil des sogenannten Tangentenquadrats um die Innenstadt zu sein. Der vierte Eckpunkt, der Europaplatz, wurde 1979 eben zu diesem Zweck angelegt. Die Planungen des Straßensystems entstanden im Zuge des Wiederaufbaus der zerstörten Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Hagenmarkt war nahezu völlig zerstört worden und schließlich der letzte Teil, der nach der entsprechenden Verkehrsplanung gestaltet wurde.

Alles für eine „autogerechte Stadt“

Die Priorität der Verkehrsplanungen im Zuge einer damals für zeitgemäß erachteten ‚autogerechten Stadt‘ sollte die Gestaltung des Hagenmarkts in den folgenden Jahrzehnten prägen. „Die Maßlosigkeit der Verkehrsplanungen in der Amtszeit des Stadtbaurats Willi Schütte (1953–1965) gipfelte Mitte der 1950er Jahre in der Überlegung, den Westbau von St. Katharinen mit einer Arkade für den Fußgängerverkehr (nach dem Vorbild des Gewandhauses) auszuhöhlen: Eines der kostbarsten Baudenkmäler der Stadt erhielt hier den Status eines Verkehrshindernisses“, erinnert Bauhistoriker Elmar Arnhold in seinem Buch „Braunschweiger Plätze in Geschichte und Gegenwart“, das gerade in zweiter Auflage erschienen und im Buchhandel sowie bei Borek am Domplatz erhältlich ist, an zum Glück gestoppte Auswüchse.

Die Bebauung des Hagenmarkts nach der Zerstörung zog sich lange hin und wurde mit dem Verwaltungsgebäude des früher dort ansässigen Einwohnermeldeamtes (1979) und dem Hagenmarkt-Center (1980) abgeschlossen. Die 1982/83 umgesetzten Freiraumplanungen von Antonio Mander (Stadtplanungsamt) beruhten auf Ideen von Stadtbaurat Konrad Wiese und prägen den Hagenmarkt bis heute. „Sie ließen einen Stadtplatz nach dem Muster begrünter Platzanlagen in den Stadterweiterungsgebieten des 19. Jahrhunderts entstehen. Eine Argumentation für die Begrünung des Hagenmarkts war die Schaffung eines Ausgleichs für die großen Verkehrsflächen“, erläutert Arnhold.

Renaissance-Portal gerettet

Dabei war der Hagenmarkt, um 1160 als Zentrum des ehemaligen Weichbildes Hagen von Heinrich dem Löwen gegründet, einst sehr bedeutend. Seine Anlage gilt als typisch für die Stadtplanung des 12. Jahrhunderts. Nach 1200 entstand St. Katharinen, das letzte Relikt aus der frühen Zeit. In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 1944 brannten beide Türme völlig aus. Das Kirchendach und das Dach des Glockenhauses wurden schwer beschädigt. Der Wiederaufbau gelang und lohnte. Der Rest der Hagenmarkt-Bebauung, überwiegend aus Fachwerk, verbrannte oder war zerbombt. Erste Überlegungen, erhalten gebliebene Grundmauern zum Wiederaufbau zu nutzen, wurden fallengelassen. Wenigstens wurde das Renaissance-Portal der einstigen Hagenmarkt-Apotheke gerettet. Heute ist es in die Nordfassade des Gewandhauses am Altstadtmarkt integriert.

Eine besondere Blüte erlebte der Hagenmarkt mit der Eröffnung des Opernhauses (1690) und dem Bau des Residenzschlosses „Grauer Hof“ am Bohlweg. Es entstanden palaisartige Hofbauten für Adel und Hofbeamte. Nach dem Abbruch des alten Opernhauses (1864) erhielt der Hagenmarkt vom Grundsatz her seine bis heute unveränderte Ausdehnung. 1874 wurde der von Stadtbaurat Ludwig Winter entworfene Heinrichsbrunnen als Denkmal für den Stadtgründer Heinrich den Löwen enthüllt.

Verkehr war beim Hagenmarkt übrigens schon früher ein Thema. Elmar Arnhold, auch Stadtteilheimatpfleger Innenstadt, schreibt in seinem Buch: „Nach Einführung einer Pferde-Straßenbahn im Jahr 1879 avancierte der Hagenmarkt zu einem Kreuzungspunkt des ab 1897 elektrifizierten Straßenbahnnetzes.“

Fakten:

Braunschweiger Plätze in Geschichte und Gegenwart

(z.Zt. vergriffen, Neuauflage geplant)

128 Seiten

Herausgeber: Richard Borek Stiftung

Autor, Inhalt und Gestaltung: Elmar Arnhold

Herstellung: Druckerei Häuser KG, Köln

ISBN 978–3‑9823115–0‑0

Preis: 12.90 Euro

Mehr unter:

https://www.der-loewe.info/siegerentwurf-gestaltungswettbewerb-hagenmarkt