Stadtheimatpfleger Thorsten Wendt regt Ausstellung noch vorhandener Schloss-Fragmente an.

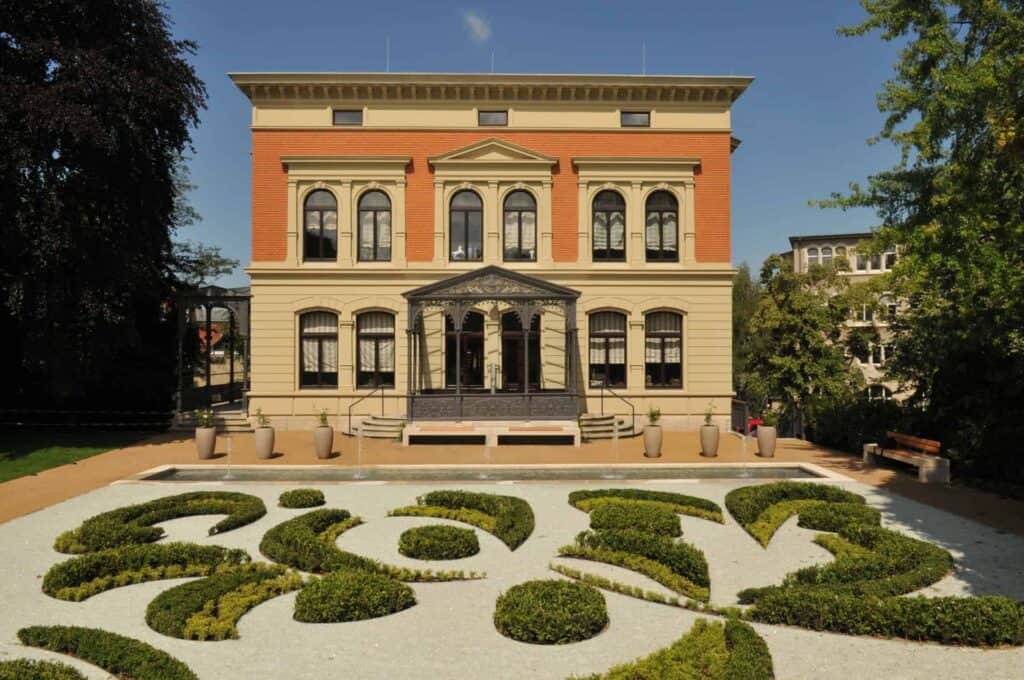

In Querum werden am Rande der Festwiese originale Steinfragmente des ehemaligen Braunschweiger Residenzschlosses gelagert. Teilweise liegen sie offen da, allerdings überwuchert von hochstehendem Unkraut, teilweise sind sie vergraben. Aus den Augen aus dem Sinn, möchte man meinen. „Aber so sollte die Stadt nicht mit diesen, ihren historischen Zeugnissen umgehen“, kritisiert Stadtheimatpfleger Thorsten Wendt, der zugleich Stadtheimatpfleger für Querum ist. Pünktlich zum Tag des offenen Denkmals geht er nochmals in die Offensive. Sein Vorschlag ist es, die Fragmente zu sichern, aufzuarbeiten und an geeigneter Stelle mit entsprechenden Informationen aufzustellen. Dabei müsse das nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe zum Schloss sein, sondern könne auch beispielsweise im Westpark sein.

Wendt, Ratsherr der CDU, greift damit einen Vorschlag seiner Fraktion aus dem Jahr 2017 auf. Damals war in einem entsprechenden Ratsantrag die Idee eines Lapidariums auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz zur Abstimmung gestellt worden. Die rot-grüne Ratsmehrheit hatte dafür aber nichts übrig. Vertreter aus ihren Reihen schlugen sogar vor, die Fragmente einfach zu zermahlen. Am Ende wurden die Natursteine aber größtenteils für zigtausend Euro Kosten unsichtbar unter die Erde verbracht. Bis eben auf einige wenige, die jetzt die Frage nach ihrer weiteren Verwendung wieder neu aufflammen lassen.

Baugeschichtlich erhaltenswerte Teile

Die Idee, die bedeutendsten Teile auszustellen, geht zurück auf einen Vorschlag von Bauhistoriker Dr. Bernd Wedemeyer zum Jubiläum des zehnjährigen Bestehens der Schloss-Rekonstruktion. Er hatte angeregt, die noch vorhandenen besonderen Originalsteine in räumlicher Nähe zum Schloss öffentlich zu präsentieren. Zu dem Zeitpunkt wurden 273 Steine unterschiedlicher Qualität und Größe noch oberirdisch in Querum gelagert. 153 von ihnen wurden als baugeschichtlich erhaltenswert eingestuft.

Ursprünglich waren die Fragmente auf einem Bauhof in unmittelbarer Nähe zur jetzigen Lagerstätte untergebracht gewesen. Doch als dort das Neubaugebiet Dibbesdorfer Straße Süd entstand, mussten sie einfach nur schnell verschwinden. Auf dem ehemaligen städtischen Hof waren im Zuge der Rekonstruktion des Portikus zunächst alle noch existenten Fragmente des 1960 abgerissenen Schlosses zusammengeführt worden. Auch die beim Gartenverein Holzenkamp am Madamenweg ausgegraben Teile wurden dorthin transportiert.

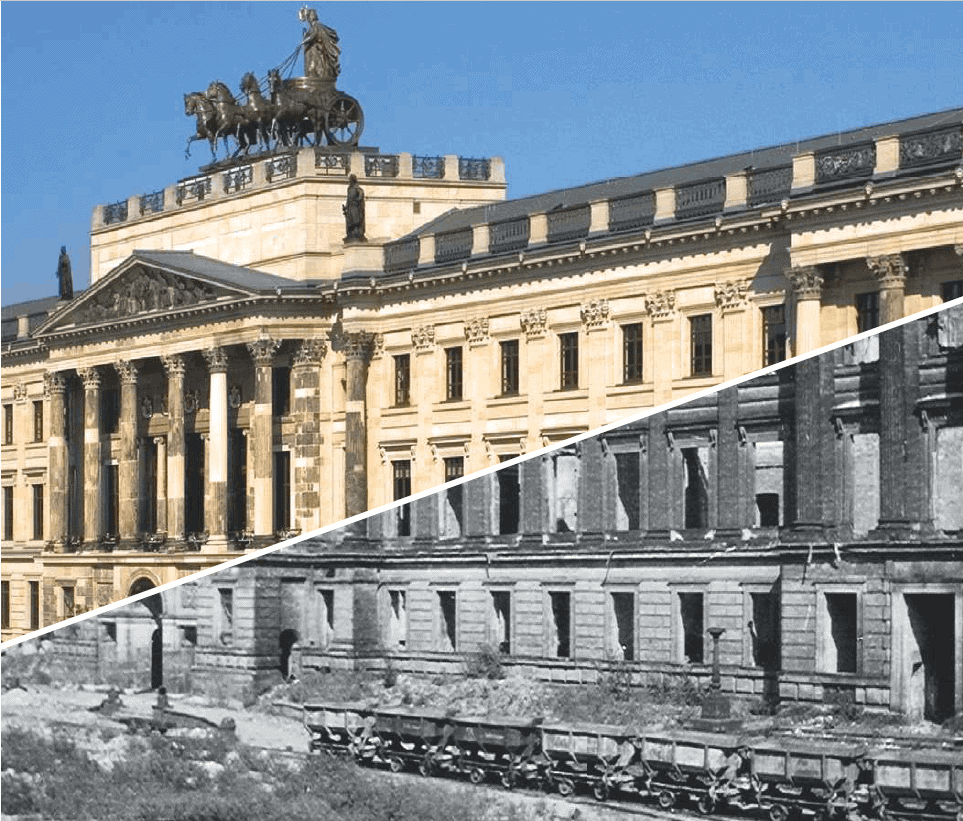

Altsteine bedeuten Authentizität

In Querum wurden alle angelieferten Stücke vorgereinigt und danach eingeordnet, zu welchem Teil des Portikus sie gehörten. Schwertransporte brachten die Teile schließlich zu den Sächsischen Sandsteinwerken. Dort wurden nicht nur die alten Teile aufgearbeitet, sondern auch die neuen „Puzzlestücke“ gefertigt. Die Neuteile der Fassade wurden aus Sandstein aus der Region Dresden und aus Schlesien hergestellt. Zur Unterscheidung und um die Authentizität sichtbar zu machen, blieben die Farbunterschiede zwischen den dunkleren Alt- und den helleren Neusteinen erhalten. Für die Rekonstruktion wurden rund 600 Originalteile verwendet.