Braunschweigs skurrile Ecken und andere Merkwürdigkeiten, Folge 3: Die „Kratzspuren“ am Dom St. Blasi, der Stiftskirche Heinrich des Löwen.

An der Sippersfelder Kirche bezeichnet man vorhandene Kratzspuren als vom Teufel verursacht. Die Stadtkirche St. Marien in Homberg (Efze) weist solche auf, die von Gläubigen verursacht sein sollen. Sicher gibt es noch viele Kirchen mehr mit dazugehörigen Anekdoten.

Aber die schönste Geschichte zu diesem Thema existiert zu diesem Thema fraglos in Braunschweig. Danach soll Herzog Heinrich der Löwe bei seiner Rückkehr von der Pilgerreise ins Heilige Land im Jahre 1173 einen Löwen mitgebracht haben, der seitdem in Braunschweig lebte. Wie er zu diesem ungewöhnlichen Begleiter kam, ist wiederum eine eigene Geschichte. Die Kurzform lautet: Heinrich fand in der Nähe von Jerusalem einen Löwen, der sich vergeblich bemühte, einen Dorn aus seiner Pfote zu ziehen. Er half dem Tier und hatte damit einen treuen Freund fürs Leben gewonnen.

Die andere Sage erzählt von Heinrichs Irrfahrten bei seiner Rückkehr von Jerusalem. Sein Schiff geriet in einen Sturm, wurde von der übrigen Flotte getrennt und schließlich brachen Mast und Steuer. Das hilflose Schiff wurde ein Spielball der Elemente, man war über sehr lange Zeit unterwegs und musste schließlich sogar darum würfeln, welchen Gefährten man schlachtete. Heinrich konnte dem Schiff schließlich durch eine List entkommen. In eine Ochsenhaut eingenäht, brachte ihn der Vogel Greif als Beute in sein Nest – dort tötete Heinrich die Greife und schlug sich durch einen Urwald zum Meer durch. Dort tobte aber ein erbitterter Kampf zwischen einem Drachen und einem Löwen. Heinrich half dem König der Tiere, kehrte mit ihm auf einem Floß zurück und wurde schließlich nur mit Hilfe des Teufels noch rechtzeitig nach Braunschweig gebracht, um die Wiederverheiratung seiner Mathilde zu verhindern. Es wird niemanden verwundern, dass er dabei auch noch den Teufel überlistete. Diese alte Sage, aufgeschrieben von den Brüdern Grimm, wird in verschiedenen Varianten zu Pfingsten mit den Heinrich-Festspielen aufgeführt.

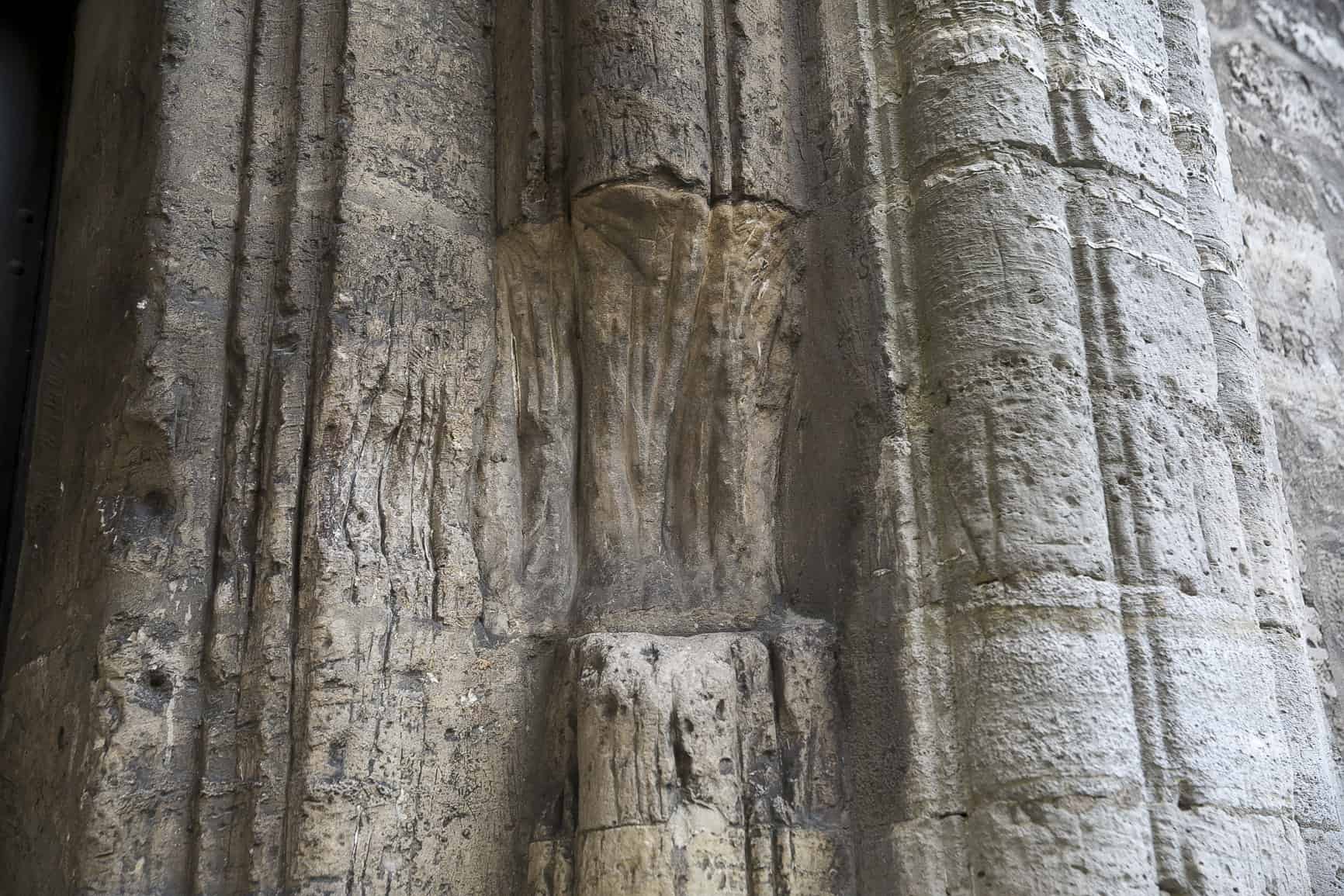

Als Heinrich der Löwe 1195 starb, verweigerte man dem Tier jedoch den Zutritt in die noch nicht fertige Stiftskirche. Der Eingang befand sich damals (vor dem Langhaus) eben an der Stelle, an der wir die Spuren des verzweifelten Löwen erkennen können. Alle Ritter durften am Sarg des verstorbenen Herzogs Abschied nehmen, seinem treuesten Freund verweigerte man das – nach dem verzweifelten Kratzen links und rechts neben der Pforte legte sich der Löwe schließlich vor die Kirche und verstarb an Ort und Stelle.

Sieht man einmal von dieser Sage ab, die noch heute den zahlreichen Besuchern unserer Stadt und natürlich besonders gern den Kindern erzählt wird – was mag nun aber eine Erklärung für die Spuren sein?

Geradezu absurd müssen alle Deutungen sein, die von dem Gebrauch einer Waffe berichten. Danach hätten die Ritter vor dem Betreten der Kirche ihre Schwerter an der Tür symbolisch ‚stumpf‘ gemacht. Wer den Wert einer mittelalterlichen Klinge kennt, wird wissen, dass kein einziger Ritter jemals seine kostbare Waffe gegen einen Stein geschlagen hätte.

Noch unsinniger wird es aber, wenn berichtet wird, dass dort Soldaten ihre Waffen gewetzt hätten oder gar während der französischen Besatzung die Soldaten ihre Gewehre mit aufgepflanzten Bajonetten an die Stellen gelehnt haben. Aus welchem Grund hätten sie das tun sollen?

Alle derartigen Erklärungen vergessen die Bedeutung eines Kirchenbaues für die Menschen der vergangenen Jahrhunderte. Eine Waffe gegen eine geweihte Kirche zu führen, wäre ein Sakrileg und mit Sicherheit streng bestraft worden.

Die Stiftskirche Heinrichs, die wir gern als Dom bezeichnen, wurde dem Heiligen St. Blasius geweiht, Blasius von Sebaste, den man in vielen Ländern verehrte und der als einer der vierzehn Nothelfer gilt. Er ist Schutzpatron der Ärzte, aber auch der Blasmusikanten, ja, sogar der Maurer und Gipser und Gerber.

Man schreibt ihm zu, dass er bei Halsbeschwerden, Geschwüren, Zahnschmerzen, Blutungen und sogar der Pest helfen konnte und gerufen wurde. Da ist es viel wahrscheinlicher, dass die Gläubigen nach einem Fürbittengebet am Ausgang der Kirche sich etwas vom geweihten Stein abkratzten und es zu sich nahmen – den Steinstaub ableckten oder mit Bier vermischt tranken, um die Gebetswirkung noch zu verstärken.

Ach, noch etwas: St. Blasius hat auch eine eigene Wetterregel: St. Blasius stößt dem Winter die Hörner ab. Sein Gedenktag ist entweder der 3. Februar oder in den orthodoxen Kirchen der 11. Februar. Übrigens wurde Heinrichs Stiftskirche auch noch zur Ehre Johannes des Täufers geweiht. 1226 kam als dritter Schutzheiliger Thomas Beckett dazu.

Und natürlich hat der Löwe auf dem Burgplatz mit dieser Geschichte nur wenig zu tun. Das älteste, freistehende Denkmal nördlich der Alpen (erstmals 1166 erwähnt) war das Symbol für Macht und Gerichtsbarkeit Heinrichs.