Braunschweigische Geschichte(n), Folge 15: Der Mythos um Prinz Leopold von Braunschweig in Frankfurt/Oder.

Seit Tagen tobt das Wasser der sonst so ruhig dahinfließenden Oder um die Pfeiler der Brücke zwischen der Altstadt und der niedriger gelegenen Dammvorstadt. Die Eisdecke ist nach dem langen und harten Winter 1784/1785 aufgebrochen, große Eisschollen treiben mit rasender Geschwindigkeit den Fluss hinunter und stauen sich mehr und mehr unter der Brücke. Schon einmal im Jahr 1735, so erinnern sich einige alte Bewohner, wurde die Stadt Frankfurt an der Oder durch ein gewaltiges Hochwasser überflutet. Gebrochene Dämme, zerstörte Häuser und viele Tote verzeichneten die städtischen Chroniken. Zuletzt 1780 war ein Winter mit ähnlicher Gefahr, jedoch konnte das Militär vor Ort durch rasches Handeln seines Kommandeurs die Dämme verstärken und die Stadt schützen. Am Morgen des 27. April 1785 aber hat das Wasser längst jede Rekordmarke des Jahrhunderts überstiegen und die Dämme zur Vorstadt drohen erneut zu brechen. Mit Habgut und Vieh flieht bereits die Bevölkerung. Die Angst wächst, der Magistrat aber lehnt jede Hilfe von Dritten ab. Erneut hat der Kommandeur seine Truppen bereitgestellt, um die Dämme zu verstärken und die Menschen und ihr Besitztum zu retten. Nun muss er tatenlos zusehen, wie sich das aufgestaute Wasser mit Gewalt neue Wege sucht, die Dämme brechen und die Flut zerstört, was sich ihr in den Weg stellte.

Der erwähnte Regimentskommandeur, der auf der noch geschützten Altstadtseite mit einigen Soldaten und Bürgern das Drama miterlebt, ist niemand anderer als der braunschweigische Herzog Maximilian Julius Leopold (1752 – 1785), ein Bruder des regierenden Herzogs Carl Wilhelm Ferdinand (1735 – 1806). Ein Menschenfreund, Freimaurer und bekannt als Wohltäter. Es hält ihn nicht mehr auf der sicheren Seite. Hilflos flehen von einem Hausdach auf der anderen Flussseite bedrohte Bürger um Hilfe. Seine Begleiter wollen den jungen braunschweigischen Herzog zurückhalten, weisen ihn darauf hin, dass es sich nur um einfache Einwohner handle. Mit den Worten – so die Legende – „Auch jenes Leben ist kostbar“ – besteigt er das Boot, um zu helfen. Die Bedrohten können gerettet werden, das Boot aber kentert, und Herzog Leopold von Braunschweig ertrinkt in den Fluten. Erst nach sechs Tagen wird sein Leichnam geborgen.

Tatsächlich setzte er sich über alle Warnungen hinweg und bestieg den Kahn, nicht, um Menschen zu retten, sondern, wie er den ihn begleitenden Schiffern sagte, sondern um sich persönlich um die Habe seiner am anderen Ufer wohnenden Soldaten zu kümmern. Weil Leopold jedoch in Frankfurt/Oder so verehrt wurde, nahm die Legende ihren Lauf. Der Prinz aus dem Braunschweigischen hatte sich vielfach als Wohltäter bewiesen. Der Legende hätte es nicht bedurft, damit sich die Menschen in Frankfurt/Oder Leopold bis in die Gegenwart hinein dankbar erinnern.

Maximilian Julius Leopold wurde am 11. Oktober 1752 in Wolfenbüttel als jüngster Sohn von Herzog Carl I. (1713 – 1780) und dessen Frau Philippine Charlotte (1716 – 1801) geboren. In der Jugend erfuhr Leopold eine klassische Prinzenausbildung. Dabei waren herausragende Professoren des von Abt Jerusalem in Braunschweig gegründeten Collegium Carolinum als Lehrer tätig. Auch Abt Jerusalem selbst unterrichtete den Prinzen. Das hatte entscheidendem Einfluss auf die Persönlichkeitsbildung von Leopold. In verschiedenen Quellen wird er schon als Jugendlicher als besonders lernbegeistert, warmherzig, aufgeschlossen und menschenfreundlich geschildert.

Leopold war als jüngstem Sohn des Fürstenhauses eine militärische Laufbahn bestimmt. Das entsprach auch seinen persönlichen Neigungen. Gleichwohl interessierte er sich weniger für das preußische Heer – entsprechend der damals jüngeren Tradition des braunschweigischen Welfenhauses – als vielmehr für die kaiserlich-österreichische Armee. Doch der Weg blieb ihm versperrt.

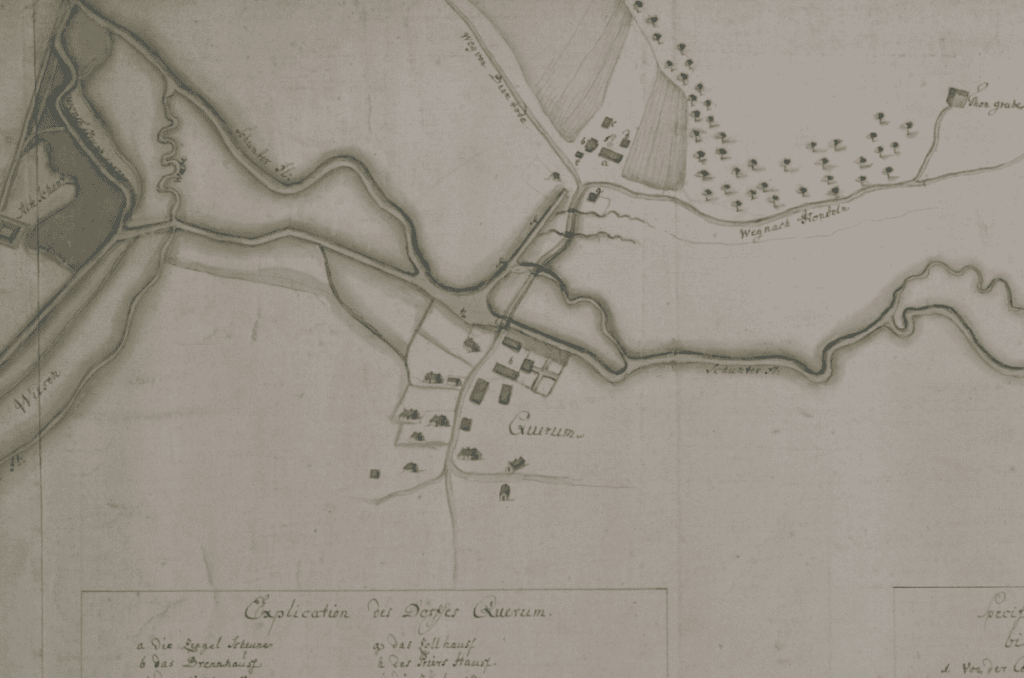

Während einer Reise nach Italien erhielt Leopold schließlich die Nachricht von seinem Onkel und Preußenkönig Friedrich II., dass General von Diringshofen gestorben sei und die Stelle beim Infanterieregiment in Frankfurt an der Oder frei sei. Diesen Dienst trat Leopold im Februar 1776 als Oberst und Regimentskommandeur an. 1782 erhielt er den Rang eines Generalmajors. Gemunkelt wurde, dass er die militärische Berufung seiner Mutter und Schwester des preußischen Königs zu verdanken gehabt hätte.

Die Vermutung liegt nahe, denn der „Alte Fritz“ hielt nicht viel von Leopold. Der Neffe war ihm zu bescheiden, zu weich und allzu sehr durch Wohltätigkeit ausgezeichnet. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass Leopold geprägt war von der Empfindsamkeit seines Jahrhunderts, unter anderem hatte er auch eine längere Reise mit Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing unternommen, aber auch auf praktische Aufgaben seiner Zeit seinen Sinn gelenkt hatte. Daher versuchte er in seiner Garnisonsstadt Frankfurt/Oder zahlreiche Übelstände durch dauerhafte Einrichtungen zu verbessern. Sein Wirken als Philanthrop ließ ihn Hilfe geben, wo immer er Not fand, so dass er in breiten Bevölkerungskreisen überaus beliebt war.

Nach seinem überraschenden Tod wurde Leopold sowohl als Freund der Wissenschaften und Künste, als auch als Beschützer von Armen und Bedrängten charakterisiert. Dies ist ganz sicherlich, ähnlich wie die Formulierung „Er war der vergötterte Liebling aller Kreise“ ein weitgehend verklärendes Idealbild aufgrund der scheinbar ungewöhnlichen Todesumstände. Viele Beispiele praktizierter Menschenliebe Leopolds sind jedoch überliefert und zwar sowohl gegenüber seinen Soldaten als auch zugunsten der Zivilbevölkerung Frankfurts/Oder.

Tiefe Bestürzung und Trauer verbreiteten sich in der Stadt, als sich die Todesnachricht wie ein Lauffeuer verbreitete. Trauergottesdienste und Gedächtnisfeiern wurden veranstaltet und die Tat zunehmend verklärt – ein Mythos war geboren. In Deutschland und weit darüber hinaus gedachte man der heldenhaften Tat eines Menschenfreundes, der alle Standesunterschiede bei Seite ließ und daher als „Heros der Humanität“ gefeiert wurde. In der Literatur (Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder), in der Bildenden Kunst (Christian Bernhard Rode, Daniel Chodowiecki) und besonders bei den Freimaurerlogen thematisierte man die heldenhafte Tat und Leopolds menschenfreundliches Opfer.

Ein ihm zu Ehren errichtetes Denkmal in Frankfurt/Oder wurde während des Zweiten Weltkriegs demontiert und tauchte nie wieder auf. Im Weimarer Schlosspark Tiefurt steht allerdings noch der sogenannte Leopoldstein, wenn auch stark beschädigt. Seine letzte Ruhestätte fand Leopold in der Krypta des Braunschweiger Doms.