Stau von Baumstämmen sorgte im Frühjahr 1780 für Überschwemmungen auf den Wiesen der Querumer Bauern.

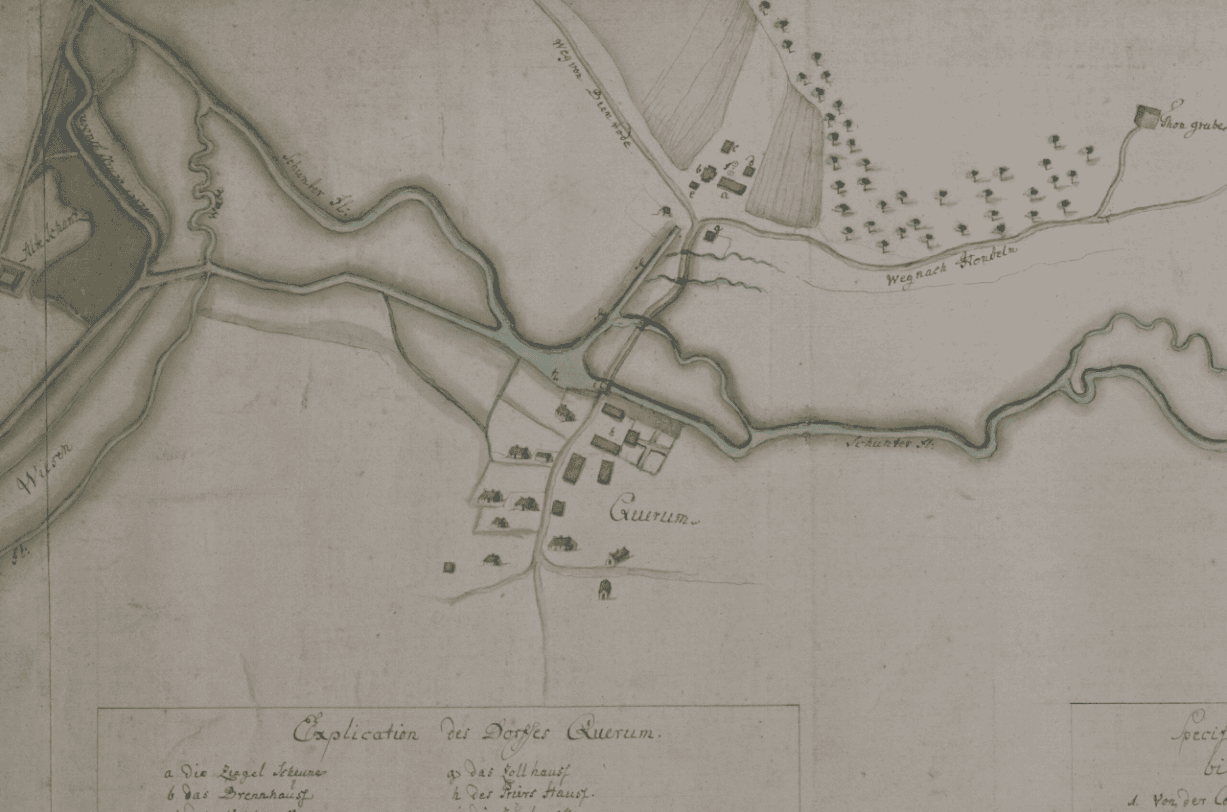

Bei Räbke im Elm entspringt die Schunter, knapp 60 Kilometer schlängelt sie sich durch das Braunschweiger Land bis zur Mündung in die Oker zwischen Walle und Groß Schwülper. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts gab es Versuche, die Schunter für die Flößerei von Brennholz aus dem Elm und dem Dorm zu nutzen. Doch das führte mitunter zu Problemen, wie eine Beschwerde der Querumer Bauern 1780 zeigt.

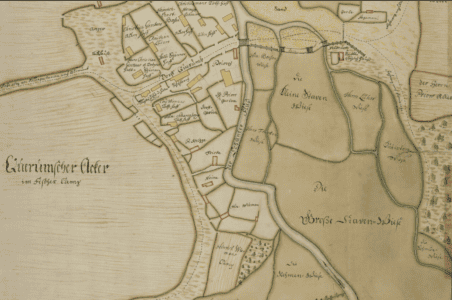

Im 18. Jahrhundert hatte die wachsende Stadt Braunschweig Probleme, ihren Bedarf an Brennholz zu decken. Der Transport über Land war teuer und da das Holz aus der näheren Umgebung nicht ausreichte, war die Stadt auf die Holzlieferungen aus den waldreichen Gebieten beiderseits der Schunter angewiesen. Allerdings war auch die Flößerei auf der Schunter nicht einfach, der Lauf war in zahlreiche stark gekrümmte Flussarme aufgespalten und der Wasserstand schwankte stark. Starke Verkrautungen und wandernde Sandbänke behinderten den Ablauf des Wassers, auch die vielen Mühlen und Stauanlagen behinderten den Warentransport. Am 1. Januar 1746 befahl Herzog Carl I. erstmals, das im Drömling geschlagene Holz über die Schunter nach Braunschweig zu flößen. Allerdings mussten die Anwohner die Waschbänke entfernen und das von den abgehauenen Weiden in den Fluss gefallene Zweigwerk entfernen.

Herzog ließ Flussbett ausbauen

Carl I. ließ von 1747 an das Flussbett der Schunter ausbauen, um Schifffahrt und Flößerei zu fördern. Zudem begann er mit dem Bau eines Kanals vom Nussberg nach Braunschweig, der auch eine Verbindung zur Schunter hatte. 1753 fuhren zehn Schiffe auf der Schunter, die unter anderem Steine für die Pflasterarbeiten in der Stadt Braunschweig brachten. Der Transport über den Fluss florierte bis in die 1770er Jahre und endete schließlich 1788, bereits vorher waren die Bauarbeiten auch wegen Geldmangels in der herzoglichen Kasse eingestellt worden. Im Sommer 1803 wurden die Bemühungen durch die Landesherrschaft endgültig aufgegeben.

Am 20. April 1780 wandten sich die Querumer Bauermeister Brandt und Wiemann an Kammerrat Hohnstein, die Gemeinde befände sich in „äußerster Verlegenheit“: Vor einer Woche sei das aus dem Elm geflößte Holz an der Brücke in Querum angekommen. Dort sei es angehalten worden, „und türmte sich durch den natürlichen Trieb des Wassers dergestalt auf, daß der Strom völlig gehemmet und wegen Mangel des Abzuges in ihren sonst niemals überschwemmten Wiesen treten mußte.“ Die Gemeinde bat nun, „dafür die gnädigste Verfügung zu treffen, dass durch schleunige Wegräumung des sich angestauten Flöß-Holzes, die Schunter von ihren Wiesen ab und wieder in ihr ordentliches Bette geleitet“ würde.

Amtmann bestätigt Bauern

Im April 1780 schickte Hohmann Amtmann Bohlen nach Querum, um die Situation in Augenschein zu nehmen. Wenige Tage später war Bohlen vor Ort und bestätigte im Wesentlichen den Bericht der Querumer, „daß das Holz würklich nicht allein vor der Brücke, sondern auch an einigen andern Orten so auf einander gethürmt im Strom gelegen, daß man füglich darüber gehen könne.“ Mit dem Wasser habe es sich über die Wiesen verteilt, jeden Tag werde aber nur so viel nach Braunschweig gebracht, wie drei Schiffe transportieren könnten, sodass bisher lediglich 200 Klafter abtransportiert worden seien. So würde es aber noch über vier Wochen dauern, bis das Wasser ganz abfließen könne und die Wiesen wieder frei und vom verstreut liegenden Holz gereinigt wären.

Der Schaden für die Querumer Bauern war groß. Der vergangene Winter war lang gewesen, daher gab es keine Futtervorräte für die Kühe mehr und diese weideten bereits seit drei Wochen auf den Weiden. Nun befürchteten die Bauern auch Einbußen bei der Heuernte, viele Querumer lebten von der Viehzucht. Seit geflößt werde, gäbe es immer wieder Probleme, da das Holz drei Wochen vor der Brücke in Querum liegen würde, „sie hätten solches geduldig ertragen, wären es aber in der Länge auszuhalten unvermögend.“

Schlamm und Unrat angespült

Amtmann Bohlen gab zu bedenken, dass Überschwemmungen durchaus nützlich für das Wachstum des Grases seien, doch hier habe die Schunter nur „Schlamm und Unrat“ mitgebracht. Wenn das Wasser zudem noch länger auf den Wiesen stehen würde, befürchtet er ein Faulen des Grases. Wenn das Holz zügig innerhalb der nächsten acht Tage weggeräumt werden würde, wäre der Schaden noch in Grenzen zu halten und der anstehende Regen könnte den Schlamm wegspülen. Dann würden die Querumer auch auf weitere Forderungen verzichten.

Um eine Wiederholung in den nächsten Jahren zu vermeiden, schlug Amtmann Bohlen vor, das Holz an einem „günstigen Platz an der Schunter“ zwischenzulagern, dass das Wasser immer abfließen könne. Die Kosten dafür wären auch nicht höher als die, die durch das aufwendige Einsammeln des verstreuten Holzes in Querum entstehen würden.

Quelle: Niedersächsisches Landesarchiv – Abteilung Wolfenbüttel, 4 Alt 10, XIV Nr. 19

(Der Beitrag erschien zuerst auf dem Braunschweiger Geschichtsblog)

Der Braunschweigische Geschichtsblog versammelt Beiträge zur Geschichte des historischen Landes und der heutigen Region Braunschweig. Er wird vom Braunschweigischen Geschichtsverein getragen und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Archiven und Museen der Region sowie von Heimatpflegerinnen und Heimatpflegern, Autorinnen und Autoren, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bestückt – er ist offen für alle an der Geschichte der Region Interessierten. Der Blog ist interdisziplinär ausgerichtet. Die Beiträge sollen die Vielfalt und Breite landeskundlicher Forschung aus Geschichte, Archäologie, Geographie und Volkskunde spiegeln. Insbesondere sollen aktuelle Themen und Tendenzen der Forschung abgebildet und popularisiert werden. Hinzu kommen Hinweise auf Veranstaltungen und Ausstellungen in der Region sowie Neuerscheinungen.

Der Braunschweigische Geschichtsblog versammelt Beiträge zur Geschichte des historischen Landes und der heutigen Region Braunschweig. Er wird vom Braunschweigischen Geschichtsverein getragen und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Archiven und Museen der Region sowie von Heimatpflegerinnen und Heimatpflegern, Autorinnen und Autoren, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bestückt – er ist offen für alle an der Geschichte der Region Interessierten. Der Blog ist interdisziplinär ausgerichtet. Die Beiträge sollen die Vielfalt und Breite landeskundlicher Forschung aus Geschichte, Archäologie, Geographie und Volkskunde spiegeln. Insbesondere sollen aktuelle Themen und Tendenzen der Forschung abgebildet und popularisiert werden. Hinzu kommen Hinweise auf Veranstaltungen und Ausstellungen in der Region sowie Neuerscheinungen.