Braunschweigische Geschichte(n), Folge 16: Die visionären Eisenbahnpläne von der frühen Strecke bis nach Hamburg stießen im Königreich auf Ablehnung.

Das Zeitalter der Industrialisierung brachte in Europa einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umschwung mit sich, dessen Auswirkungen noch im vergangenen Jahrhundert spürbar waren. Ausgangspunkt war England und im Begriff der „industriellen Revolution“ spiegelt sich wider, wie tiefgreifend der Wandel tatsächlich war. Das eigentliche Fundament der wirtschaftlichen Entwicklung Braunschweigs im Zeitalter der Industrialisierung war bereits im 18. Jahrhundert unter den Herzögen Carl I. und Carl Wilhelm Ferdinand gelegt worden. Manufakturwesen, Leihhausanstalt (1754 – heute NORD/LB) und Landesbrandversicherungsanstalt (1754 – heute Öffentliche) sind exemplarische Stichworte, hinzu kam die Messe als wichtiger Standortfaktor.

Im 19. Jahrhundert nahm die Residenzstadt Braunschweig eine rasante Entwicklung. Zwischen 1830 und 1910 stieg die Einwohnerzahl von etwa 35.000 auf mehr als 145.000 Einwohner. Leitsektoren der Industrialisierung waren Eisenbahnbau und Eisenbahnwerkstätten sowie die Zuckerindustrie und Konservenindustrie. Ein industrieller Schwerpunkt war der Maschinenbau. Überwiegend waren es Familienunternehmen, meist mittelgroße Betriebe mit 50 bis 100 Beschäftigten und kaum Großbetriebe oder Aktiengesellschaften. Insgesamt setzte der Prozess der Industrialisierung im Herzogtum Braunschweig später ein als im Reich und Europa, dafür jedoch mit besonderer Intensität, nicht zuletzt bedingt durch die „neue Mobilität“.

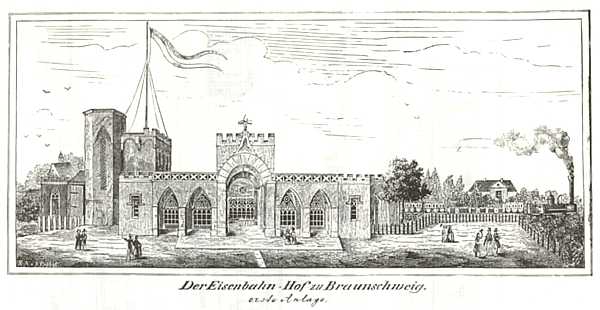

Bereits drei Jahre nach Eröffnung der ersten deutschen Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth konnte zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel die erste Deutsche Staatseisenbahn ihren Betrieb aufnehmen. Vorangegangen war eine lange Phase der Auseinandersetzung über Notwendigkeit, Bedeutung und Realisierung dieser Eisenbahn. 1824 verfasste der herzoglich braunschweig-lüneburgische Kammerassessor August Philipp von Amsberg (1788 – 1871) eine 300 Seiten Denkschrift zur Planung einer braunschweigischen Eisenbahn. Amsbergs Ziel war der Aufbau einer Schienenverbindung – „Eisenpfade“ genannt – von Hannover nach Braunschweig, dann über Celle und Lüneburg nach Harburg und Hamburg und damit Anschluss an die Seehäfen. Der Ausbau in den Süden sollte zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Trassierung war längs der alten Heerstraße geplant und zukünftig arbeitslose Fuhrleute sollten in Unternehmen im Umfeld der Bahn Anstellung finden.

Die fürstliche Kammer in Braunschweig hielt die Pläne für „förderlich“, empfahl aber die Ausweitung der Strecke nach Magdeburg. Falls Hannover ausschließlich Transporte zu den Seehäfen zulassen würde, blieb für Braunschweig die Möglichkeit, stattdessen über Magdeburg weiter in Deutsche Länder zu transportieren. Im Januar 1826 erklärte das „Kabinetts-Ministerium“ des Königsreichs Hannover den Amsbergischen Plan als „nicht mit hannoverschen Interessen vereinbar“. Es bestanden Bedenken gegen eine Eisenbahn nach Hamburg. An Hannovers egoistischer Kleingeistigkeit hat sich bekanntlich bis heute nichts geändert.

1832 veröffentlichte von Amsberg seinen Bericht in modifizierter Form und bezog die Strecke Hannover-Bremen mit ein. Diese Schrift erschien im Vieweg-Verlag Braunschweig unter dem Titel „Plan zur Anlegung einer Eisenstraße zwischen Hannover, Braunschweig und den freien Hansestädten“. Darin war ein sehr umfangreiches Streckennetz im norddeutschen Flachland mit Anbindung an den Süden enthalten. Dieser Plan fand, im Gegensatz zum ursprünglichen, in der Ständeversammlung des Herzogtums Braunschweig keine Mehrheit, und in Hannover traf er – wie üblich – auch weiterhin auf Argwohn.

Realisiert wurde daher nur die in Richtung Harz führende Strecke mit dem ersten Teilstück von Braunschweig nach Wolfenbüttel. Im Jahre 1834 stellte daher von Amsberg den Antrag, mit einer Bahn nach Harzburg hannoversches Gebiet überqueren zu dürfen. Außerhalb Braunschweigs (Hannover/Preußen) fand er dafür kein Gehör, jedoch stimmte am 4. Mai 1835 der braunschweigische Landtag (noch vor der Eröffnung der Strecke Nürnberg-Fürth!) einem Enteignungsgesetz zu, das den Landerwerb zum Bau einer Eisenbahnstrecke erleichtern sollte. Grund für den Bau dieser Bahn in den Harz war die Transportverbindung des Harzer Bergbaugebietes ohne Einschränkung durch preußische Zollgrenzen. Braunschweigs Wirtschaftspolitik wurde auf Zukunft ausgerichtet.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung, TU Braunschweig