Entscheidende Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung war die Verbesserung der Infrastruktur des Verkehrswesens.

Als Nachfolger des vertriebenen Herzogs Karl II. übernahm dessen Bruder Wilhelm 1831 die Regierung im Herzogtum Braunschweig, das er bis zu seinem Tode 1884 umsichtig regierte. Unter seiner Herrschaft erhielt das Land mit der »Neuen Landschaftsordnung« von 1832 eine konstitutionelle Verfassung, die Bürger und Bauern Mitbestimmung gewährte und in der Forschung oft als liberalste Verfassung des 19. Jahrhunderts bezeichnet wird. Stärker noch als die politischen Veränderungen sollten sich in der Folgezeit jedoch die wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen im Herzogtum Braunschweig auswirken, die als Folge der Industrialisierung zu sehen sind.

Die Einführung der Dampfmaschine durch den Engländer James Watt Ende des 18. Jahrhunderts schuf eine der wichtigsten technischen Voraussetzungen für den Industrialisierungsprozess. Mit dem Aufblühen der Baumwoll- und Schwermetallindustrie begann in England am Anfang des 19. Jahrhunderts die Industrielle Revolution, die sehr rasch ihre Auswirkungen über die Insel hinaus zeigen sollte. Entsprechend setzte etwa in Deutschland der Industrialisierungsprozess zeitlich verzögert ein, und so kann man für das Herzogtum Braunschweig eigentlich erst seit der Mitte des Jahrhunderts davon sprechen.

von Amsbergs Planungen

Entscheidende Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung war die Verbesserung der Infrastruktur des Verkehrswesens, insbesondere zur Erschließung der Rohstofflagerstätten und zur Anbindung an internationale Verkehrswege. In diesem Sinne verfasste seit 1824 August Philipp Christian Theodor von Amsberg mehrfach Schriften und Planungen zur Anlegung einer Eisenbahn von Hannover und Braunschweig über Celle und Lüneburg nach Harburg und Hamburg. 1832 legte er eine gedruckte Planung vor mit weitreichenden Ideen, von denen jedoch nur die Streckenführung zum Harz realisiert werden konnte.

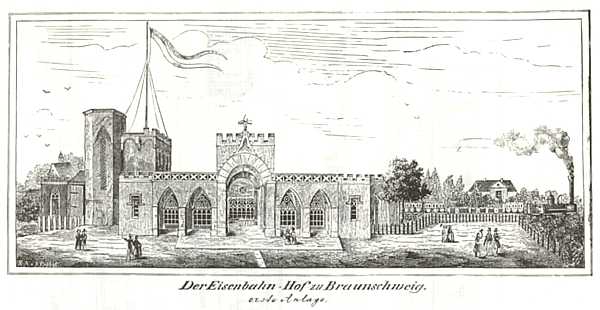

Die Eröffnung der Strecke der ersten Deutschen Staatseisenbahn von Braunschweig nach Wolfenbüttel erfolgte am 1. Dezember 1838 im Beisein von Herzog Wilhelm. Erst allmählich – und gegen den Widerstand der Fuhrleute, die um ihre Existenz fürchteten – setzte sich die Güterbeförderung durch, insbesondere nachdem zusätzlich im Juli 1843 die Strecke Wolfenbüttel – Schöppenstedt – Jerxheim – Oschersleben in Betrieb genommen worden war. Damit war die wichtige Verbindung nach Berlin geschaffen. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts verfügte das Herzogtum Braunschweig nach Belgien über das dichteste Eisenbahnnetz Europas. Dies war eine wichtige Voraussetzung für den industriellen Aufschwung. Auch der Handel profitierte von dieser Entwicklung, konnten die Waren doch nun in größerer Menge, schneller und letztlich preisgünstiger über weite Strecken transportiert werden, insbesondere zu den Seehäfen Bremen und Hamburg.

„Moderne“ Wirtschaftsentwicklung

Die zu diesem Zeitpunkt einsetzende „moderne“ Wirtschaftsentwicklung bedeutete den Übergang von der überwiegend agrarischen Struktur zur arbeitsteiligen Industrieproduktion. Harzbergbau, Braunkohlefunde bei Helmstedt, Kalifunde im Gebiet Wolfenbüttel, Salzvorkommen und eine gute Bodenbeschaffenheit waren neben einer soliden Handwerkstradition entscheidende Voraussetzungen dafür, dass sich die schließlich für die Region typischen Industriezweige entwickeln konnten.

Mit dem Beitritt zum Deutschen Zollverein 1841 wurde im Herzogtum Braunschweig die Einfuhr von billigem Rohrzucker unterbunden. Damit begann in den 1850er und 1860er Jahren die wirtschaftlich bedeutsame Umstellung in der Landwirtschaft vom extensiven Getreide- zum intensiven Zuckerrüben- und Gemüseanbau. Im Jahre 1864 wurde im Herzogtum die Gewerbefreiheit eingeführt. Die bis zu diesem Zeitpunkt eher zögerlich verlaufende Industrialisierung setzte mit einer Reihe von Fabrikgründungen verstärkt ein. Von 1832 bis 1874 stieg die Zahl der eingesetzten Dampfmaschinen in der Stadt Braunschweig von einer auf 190 an.

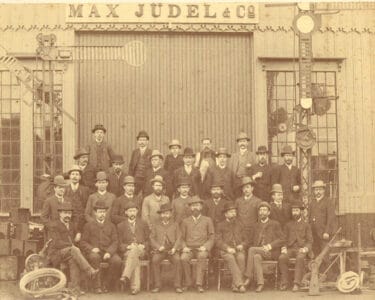

Aus der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte entstanden wichtige Industriebereiche im Herzogtum Braunschweig. 1882 gab es im Herzogtum Braunschweig bereits 29 Konservenfabriken, 1899 waren es 42 und 1914 schließlich 52. Die Folge war die Entwicklung von Fabriken zur Herstellung von Fertigungsanlagen für die Konservenindustrie. Aber auch die aufblühende Zuckerindustrie und die Landwirtschaft überhaupt benötigten vielfältige neue Maschinen, so dass der Maschinen- und Anlagenbau einen entsprechenden Aufschwung nahm.

Nr. 1 war der Zuckerrübenanbau

Im Vordergrund stand der Zuckerrübenanbau. Sehr bald schon befand sich im Herzogtum Braunschweig (bis zum Ersten Weltkrieg) das größte Zuckerrübenanbaugebiet im Deutschen Reich. Weitere bedeutsame Wirtschaftszweige waren das industriell arbeitende Müllereiwesen (1846 Gottlieb Luther in Wolfenbüttel), Landmaschinenbau (Firma Gebr. Welger, Wolfenbüttel), Textilindustrie, Jute- und Flachsindustrie. Bis auf wenige Beispiele – wie die 1864 gegründete Firma Grimme, Natalis u. Co. (später Brunsviga) – entstanden fast alle Industrieunternehmen des Herzogtums aus ihrem Bezug zur Landwirtschaft; die Keimzellen waren kleine Betriebe mit langer handwerklicher Tradition.

Die Mobilität stellte für diese Epoche des wirtschaftlichen Aufbruchs eine entscheidende Grundlage dar. Aber nicht nur die Eisenbahn nahm eine rasche Entwicklung. Am 11. Oktober 1879 eröffnete die Pferdebahn den öffentlichen Personenverkehr innerhalb der Stadt Braunschweig, am 27. Oktober 1897 fuhr die erste Straßenbahn zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Nachdem am 1. Mai 1903 der ehemalige Gasthörer des Collegium Carolinum und mittlerweile bedeutende Ingenieur und Unternehmer Heinrich Büssing seine Firma für den Bau von Nutzkraftfahrzeugen anmeldete, setzte eine weitere entscheidende Entwicklung ein. Noch im selben Jahr wurde der erste Lastwagen mit einem zweizylindrigen Otto-Motor fertig gestellt. Büssing-Lastkraftwagen wurden neben der Eisenbahn zum Haupttransportmittel für Güter. Am 3. Juni 1904 eröffnete Heinrich Büssing auf der Strecke Braunschweig-Wendeburg die erste fahrplanmäßige Kraftomnibus-Linie der Welt.

Bürgertum als Stabilitätsfaktor

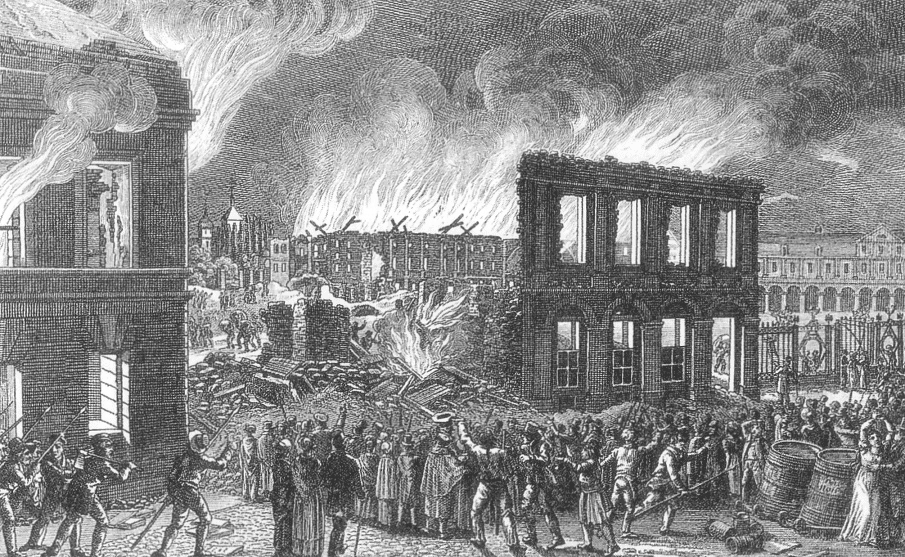

Die Stabilität des neuen Bürgertums im 19. Jahrhundert zeigte sich nicht nur während der revolutionären Bewegung 1830, auch im Revolutionsjahr 1848 schuf es die Voraussetzung für einen weitgehend ruhigen Ablauf. Das Bürgertum war Stabilitätsfaktor und zugleich treibende Kraft für politische Reformen, wie sie sich in der „Neuen Landschaftsordnung“ 1832 niederschlug. 1848 wurde der Braunschweigische Arbeiterverein gegründet, Ausgangspunkt zunehmender Organisation der Interessenvertretungen für Arbeitnehmer. Wilhelm Bracke, die zentrale Figur der Braunschweiger Sozialdemokratie, gründete 1865 einen Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins.

Vier Jahre später legte er den Grundstein für die Sozialdemokratische Arbeiter Partei in Braunschweig, die ein zunehmender Machtfaktor im gesellschaftlichen Gefüge jener Zeit wurde. Dringend notwendig hatte sich die durch die Industrialisierung herausbildende Arbeiterschaft in der Sozialdemokratie eine wichtige und tragfähige Interessenvertretung geschaffen. Zwischen 1831 und der Reichsgründung 1870/71 stieg die Bevölkerungszahl im Herzogtum Braunschweig von ehemals 246.000 um mehr als 25 Prozent. In der Stadt Braunschweig betrug die Steigerungsrate sogar mehr als 43Prozent. 1894 überschritt die Einwohnerzahl erstmals 100.000. Braunschweig war Großstadt.

Schlechte hygienische Verhältnisse

Bevölkerungsexplosion, soziale Not und schlechte hygienische Verhältnisse bestimmten in dieser hektischen Zeit das Leben besonders der Arbeiter. Die meisten der um 1890 ansässigen Arbeiter lebten in erbärmlichen Verhältnissen. So war 1892 nur jedes zweite Haus in der Altstadt an die städtische Wasserversorgung angeschlossen. Die hygienischen Verhältnisse, die unhaltbaren Wohnbedingungen und die schlechte Ernährungslage förderten Krankheiten wie Typhus und Tuberkulose, aber auch Pocken und Cholera bei den armen Bevölkerungsschichten.

Die politischen Verhältnisse befanden sich in einem grundlegenden Wandel, die Industrialisierung führte in die Zeit zunehmender Militarisierung, die dunklen Wolken der nächsten Zeiten zeigten sich bereits drohend im Hintergrund.

Prof. Dr. h. c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.