Geschichte(n) aus dem Braunschweigischen, Folge 25: Remer-Prozess vor dem Landgericht wurde zum Meilenstein der Erinnerungskultur.

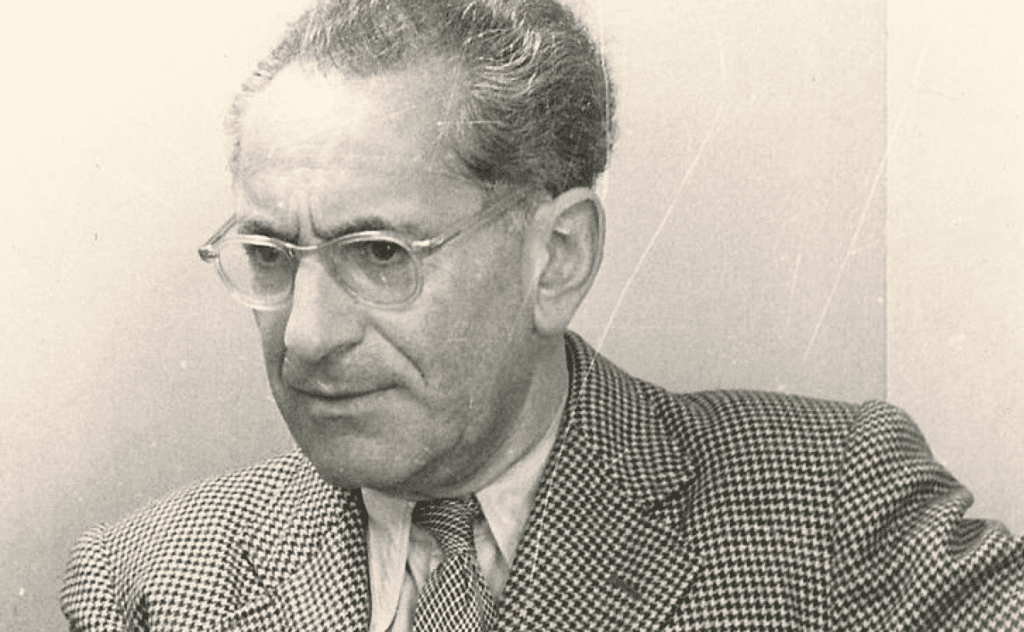

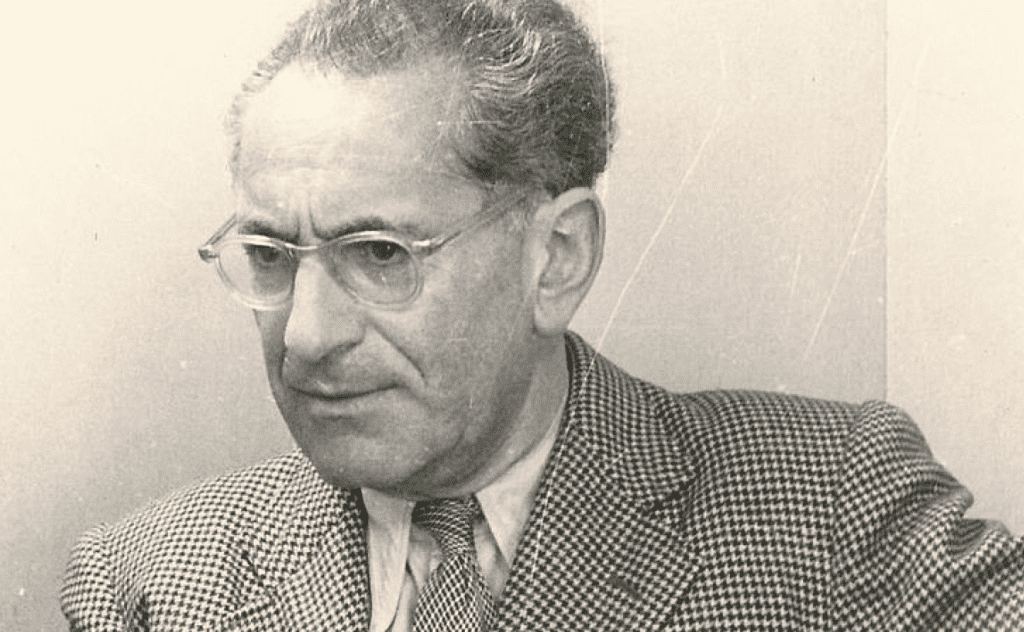

Ricarda Huch und Fritz Bauer sind zwei Braunschweiger Persönlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Erinnerungskultur zum Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 zu nennen sind. Ricarda Huch, die damalige Grande Dame der deutschen Literatur, forderte die Öffentlichkeit auf, zur Kenntnis zu nehmen, dass der menschenverachtende Naziterror nicht alleine das Bild Deutschlands bestimmen dürfe, sondern sehr wohl auch der Widerstand gegen das Regime. Jurist Fritz Bauer machte die Legitimation des Widerstands gegen den „Unrechtsstaat“ zum Gegenstand eines Strafverfahrens und initiierte erfolgreich einen „Prozess um den 20. Juli“.

Mahnende Erinnerung

Längst steht ja der 20. Juli 1944 nicht nur als „Synonym für das Attentat auf Hitler und den gescheiterten Staatsstreich“, sondern symbolhaft für den aktiven Widerstand gegen die Barbarei des Nationalsozialismus. Lange war aber das öffentliche Urteil über die historische Bedeutung des Attentats sehr umstritten. Auch heute müssen wir noch und wieder darauf achten, dass politische Parolen zur Relativierung der Nazi-Barbarei und Marginalisierung des Widerstandes nicht erneut zum öffentlichen Meinungsbild zählen. Noch 2018 hatte ein niedersächsischer Politiker den Hitler Attentäter Claus Schenk von Stauffenberg als „Verräter“ öffentlich diffamiert. Dies zeigt, mahnende Erinnerung ist dauerhaft wichtiger denn je.

„Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherischer, dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und zugleich mit mir den Stab der deutschen Wehrmachtsführung auszurotten“, verkündete Adolf Hitler in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1944 in einer reichsweit ausgestrahlten Rundfunkansprache. Man hätte erwarten können, dass diese Ansicht mit dem katastrophalen Untergang des Dritten Reiches und dem Wissen über die barbarischen Verbrechen rasch verschwunden wäre und die Deutschen mehrheitlich anerkannt hätten, dass Stauffenberg und seine Freunde politisch-moralisch berechtigt waren, den Staatsstreich zu versuchen. Doch das Gegenteil trat ein: Auch in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg galten die Männer des 20. Juli vorwiegend als „Vaterlandsverräter“.

„Der lautlose Aufstand“

Die ersten, die nach 1945 ihre Stimmen erhoben waren die Braunschweigische Historikerin und Literatin Ricarda Huch und der Freiburger Schriftsteller Reinhold Schneider. Ricarda Huch hatte die Notwendigkeit des Erinnerns bereits 1944 erkannt, als sie unmittelbar nach Bekanntwerden des gescheiterten Attentats ihr Gedicht „An unsere Märtyrer“ verfasste, das 1944 unter den Hinterbliebenen der Hingerichteten von Hand zu Hand ging. Darin heißt es unter anderem: „Ihr, die das Leben gabt für des Volkes Freiheit und Ehre, /Nicht erhob sich das Volk, euch Freiheit und Leben zu retten.“

„Der lautlose Aufstand“In der Presse startete Ricarda Huch einen Aufruf, alles erhaltene Material zu sammeln, um den im Kampf gegen Hitler und das Naziregime ums Leben gekommenen „Märtyrern“, ein Gedenkbuch zu erstellen, „damit das deutsche Volk daran einen Schatz besitze, der es mitten im Elend noch reich macht“. Von Günther Weisenborn herausgegeben, erschien es 1953 unter dem Titel „Der lautlose Aufstand“, entstanden „nach dem Material von Ricarda Huch“.

Widerstandskämpfer beleidigt

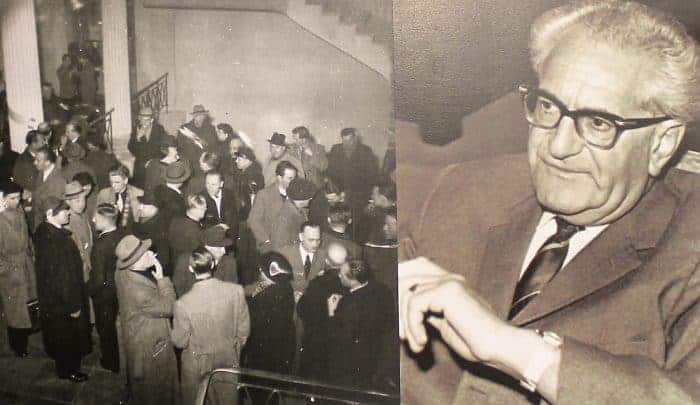

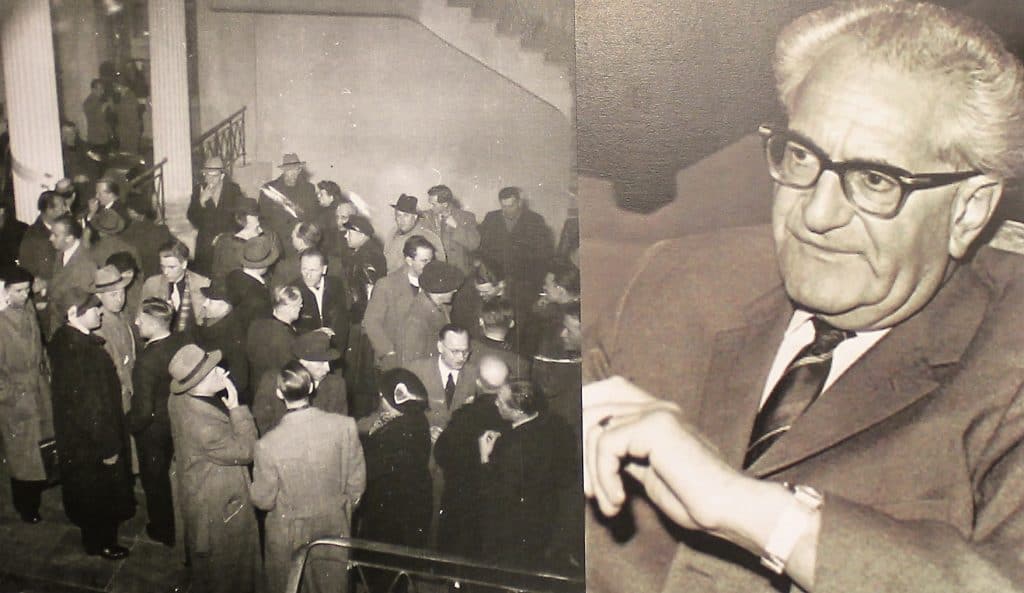

Und in einem weiteren Punkt spielte Braunschweig eine gewichtige Rolle für die Rezeptionsgeschichte des 20. Juli 1944. Dies hing mit dem Braunschweiger Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer zusammen. Im Vorfeld der Landtagswahl von 1951 in Niedersachsen hatte einer der offensivsten Vertreter neonazistischer Ideologie, Otto Ernst Remer, im Braunschweiger Schützenhaus den Widerstand gegen Hitler aufs übelste diskreditiert. Remer selbst war am 20. Juli 1944 als Kommandeur des Berliner Wachbataillons „Großdeutschland“ auf Anweisung Hitlers maßgeblich an der Niederschlagung des Aufstands beteiligt gewesen. Bei der Braunschweiger Wahlkampfveranstaltung hatte Remer die Männer des 20. Juli pauschal als „vom Ausland bezahlte Hoch- und Landesverräter“ diffamiert.

Kaum überraschend, dass die über 1000 Veranstaltungsbesucher in Braunschweig Remers geifernde Beschimpfungen und Beleidigungen mit zustimmendem Gegröle begleiteten, denn dessen Beleidigungen waren nicht die einzigen Vorbehalte, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges gegen die Widerstandskämpfer in der jungen Bundesrepublik laut wurden. Viele Deutsche sahen die Attentäter durchaus als „Vaterlandsverräter“, womit sich zeigte, dass die von den Nationalsozialisten ausgeübte Propaganda, nach der Widerstand zum Untergang der eigenen Nation führe, noch Jahre nach Ende des Dritten Reiches in den Köpfen waberte.

Historischer Paradigmenwechsel

Der Braunschweiger Generalstaatsanwalt Fritz Bauer setzte gegen amtsinterne Widerstände eine Anklage gegen Remer wegen übler Nachrede durch. Eigentliches Ziel war für ihn, die „Rehabilitierung der Widerstandskämpfer und „sonst nichts!“. Er machte damit die Legitimation des Widerstands gegen den „Unrechtsstaat“ zum Gegenstand des Strafverfahrens und initiierte einen „Prozess um den 20. Juli“. In seinem Schlussplädoyer gelang Fritz Bauer die überzeugende Darlegung der rechtlichen Legitimierung des gesamten Widerstands. Mit dieser Beurteilung stand er in fundamentalem Gegensatz zur damaligen Mehrheitsmeinung in Deutschland und leitete mit seiner Prozessstrategie einen historischen Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Widerstand und der Erinnerungskultur ein. Bauer betonte, dass man den am 20. Juli Beteiligten nicht vorwerfen könne, sie hätten „den Vorsatz gehabt, Deutschland zu schaden“, ihr Ziel sei es vielmehr gewesen, „Deutschland zu retten“. Das Urteil im Remer-Prozess vor dem Landgericht in Braunschweig bedeutete letztlich erstmals die juristische Anerkennung der Legitimität des Widerstands vom 20. Juli 1944 – ein Meilenstein der deutschen Erinnerungskultur.

Prof. Dr. h. c. Gerd Biegel Gründungsdirektor des Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung, TU Braunschweig