275 Jahre Technische Universität Carolo-Wilhelmina, Folge 10: Bildungsbürgertum hatte starkes Interesse an Fort- und Weiterbildung ihrer Töchter.

Im Wintersemester 1898/99 konnten sich erstmals Frauen als Hörerinnen für Veranstaltungen der Allgemeinen Abteilung in die Damenmatrikel einschreiben. Mit 85 Anmeldungen war der Zuspruch unerwartet hoch. Auch in Braunschweig traf für die Hörerinnen der Befund zu, den man bei Hörerinnen in Preußen ausmachte, wo erstmals im Wintersemester 1896/97 Frauen als Hörerinnen zugelassen worden waren: „Überwiegend protestantische, ledige Frauen aus Akademiker- und Unternehmerfamilien; sie wollten sich vorzugsweise in Sprachen, Kunstgeschichte und Literatur weiterbilden.“

Regina Eckhoff weist in ihrer Masterarbeit „Das Frauenstudium an der TU Braunschweig vom Kaiserreich bis 1933“ zudem auf den Anteil von Frauen hin, die aus Familien von Hochschulangehörigen kamen und schließt daraus zu recht, dass Familien aus dem Bildungsbürgertum ein starkes Interesse an Fort- und Weiterbildung ihrer Frauen und Töchter aufwiesen.

Hochschule war aufgeschlossen

Somit zeigt sich, dass Kreise der Hochschule einer Öffnung für Frauen im Grundsatz aufgeschlossen gegenüberstanden. Berufstätige Frauen waren unter den Hörerinnen hingegen in der Minderzahl, wobei der Beruf der Lehrerin mehrfach vertreten war. Die meisten Hörerinnen kamen aus der Stadt Braunschweig, die wenigen Ausländerinnen unter ihnen lebten wohl in der Stadt, weil ihre Männer aus beruflichen Gründen dort tätig waren.

Soziale Exklusivität

Nicht zuletzt unterstrichen sowohl die Einführung einer einmalig zu entrichtenden Einschreibgebühr als auch der beim Besuch jeweils fällige Beitrag von 2 Mark eine gewisse soziale Exklusivität. In den Jahren bis 1914 lag der Zuspruch der Hörerinnen in den Wintersemestern deutlich höher als in den Sommersemestern, dabei schwankte die Zahl zwischen 0 im Sommersemester 1904 und 193 im Wintersemester 1909/10. Das Frauenstudium ist sozialgeschichtlich vielleicht der tiefgreifendste Umbruch in dieser Zeit.

Nach dem Beschluss des Bundesrats vom 20. April 1899, Frauen zu medizinischen, pharmazeutischen und zahnärztlichen Prüfungen zuzulassen und ihnen damit diese Berufe zu eröffnen, erschien in der Frauen-Zeitung, einer Beilage der Neusten Nachrichten, am 6. Juni 1900 ein Artikel mit dem Titel „Drei akademische Frauenberufe“. Die neue Regelung wurde von der Verfasserin begrüßt, die die Frauen nachdrücklich dazu aufforderte nun „die richtigen Wege einzuschlagen“. Betont wurde der Bedarf an Ärztinnen und dabei zugleich auf den Rückstand verwiesen, den das Deutsche Reich gegenüber anderen Ländern in Bezug auf das Frauenstudium einnahm. Gebe es in Deutschland lediglich neun Ärztinnen, so die Verfasserin, lauteten demgegenüber die Zahlen im Jahr 1900 für Russland 700 und für Amerika 5.000.

Pharmazie von 1911 an

Tatsächlich blieb das Kaiserreich bei der Zulassung von Frauen zum Studium weit hinter dem Ausland zurück. Im Jahr 1900 ließen die Universitäten Freiburg und Heidelberg erstmals Frauen zum Medizinstudium zu. Auch wenn ein Medizinstudium in Braunschweig nicht möglich war, so verdeutlichte der Beitrag doch die Stimmung der Zeit und entwarf aus weiblicher Sicht eine Perspektive für die Zukunft. In Braunschweig legte erstmals 1911 eine Frau im Fach Pharmazie die Staatsprüfung ab.

Die allgemeine Stimmung nutzten auch in Braunschweig Frauen, um über Ausnahmegenehmigungen Zugang zur Hochschule zu erhalten. Neben zusätzlichen Veranstaltungen im Rahmen der Allgemeinbildung rückten dabei auch Fächer zur beruflichen Qualifikation in den Fokus, wie etwa Volkswirtschaftslehre oder Botanik. Für die beiden genannten Fächer wurden in den Jahren 1905/06 Anträge gestellt und positiv beschieden. Allerdings bestand das Ministerium weiterhin auf einer Einzelfallprüfung, im Gegensatz zur Hochschule, die für eine generelle Zulassung von Frauen plädiert hatte, „falls diese die für jenen Beruf grundsätzlich vorgeschriebene Vorbildung besitzen“. 1907 wurde mit Johanna Judenberg aus Braunschweig, Tochter eines Ingenieurs, die sich für die Fächer Mathematik, Physik und Chemie einschrieb, erstmals eine Frau für ein geplantes Fachstudium zugelassen.

Braunschweig war spät dran

Zum Wintersemester 1909/10 konnten sich Frauen erstmals als ordentliche Studentinnen an der TH Braunschweig immatrikulieren. Vorausgegangen waren Regelungen in Preußen, das 1908 Frauen den Zugang zu Universitäten ermöglicht hatte und ihnen auch 1909 das Studium an den Technischen Hochschulen öffnete. Braunschweig folgte dem Beispiel Preußens noch im selben Jahr und erteilte die Studienerlaubnis für Frauen mit der Verfügung: „Wir bestimmen, dass vom Wintersemester 1909/10 ab auch Frauen als Studierende der Herzoglichen Technischen Hochschule zugelassen werden“. Das Ministerium hatte bis dahin eine hinhaltende Position eingenommen und sich – nicht zuletzt in Fragen der Anerkennung von Abschlüssen – an Preußen orientiert. Damit wurde die TH Braunschweig nach Preußen die letzte Technische Hochschule in Deutschland, die sich dem Frauenstudium öffnete.

In Braunschweig blieb in den folgenden Jahren die Zahl der Studentinnen gering, bis 1914 immatrikulierten sich lediglich 17 Frauen. Dies entsprach der allgemeinen Entwicklung an den Technischen Hochschulen. So waren an allen deutschen Technischen Hochschulen bis 1914 maximal jeweils 73 Frauen pro Semester eingeschrieben. Die Mehrzahl der Frauen strebte an die Universitäten.

In den ersten Jahren kamen die Studentinnen mehrheitlich aus dem Herzogtum. In der Auswahl ihrer Studienfächer folgten sie nicht dem spezifischen Angebot Technischer Hochschulen, sondern wählten bevorzugt allgemeinbildende Fachrichtungen mit dem Ziel des Lehramtsabschlusses. Dabei dürften neben persönlichen Neigungen im Besonderen auch die Einschätzung zukünftiger Berufsmöglichkeiten und sozialer Absicherung eine wichtige Rolle gespielt haben. So immatrikulierten sich 10 der 17 Studentinnen, die bis 1914 an der TH Braunschweig studierten, in der Abteilung für Allgemeine Wissenschaften. Fünf Frauen waren zuvor bereits als Lehrerinnen tätig und verfügten über Berufserfahrung. Es zeigte sich, dass Frauen an einer akademischen Ausbildung interessiert waren und die neuen Möglichkeiten wahrnahmen – auch dann, wenn sie ein Studium erst während ihrer Berufstätigkeit mit Verspätung absolvieren konnten.

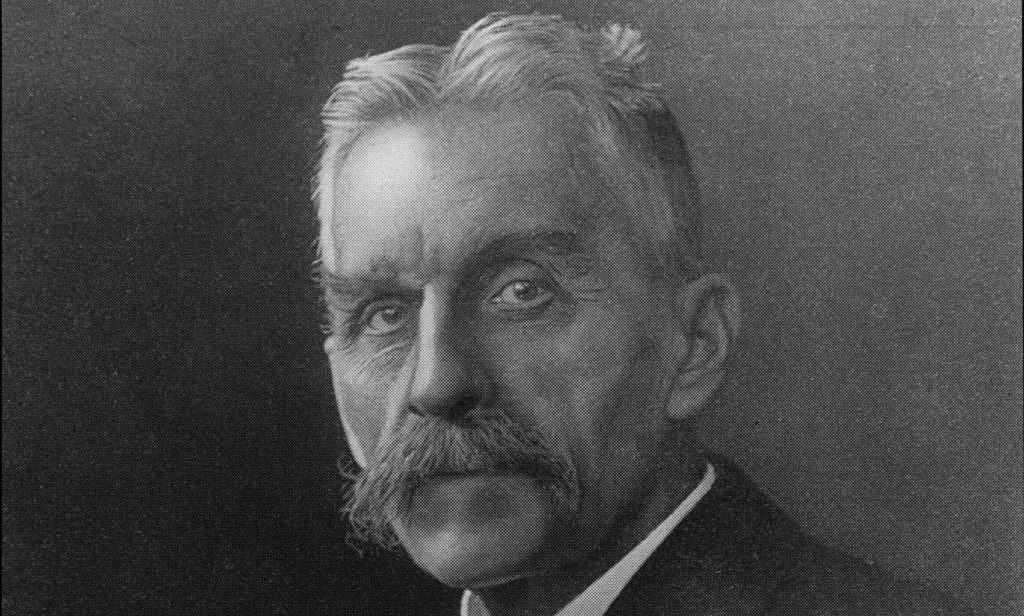

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.