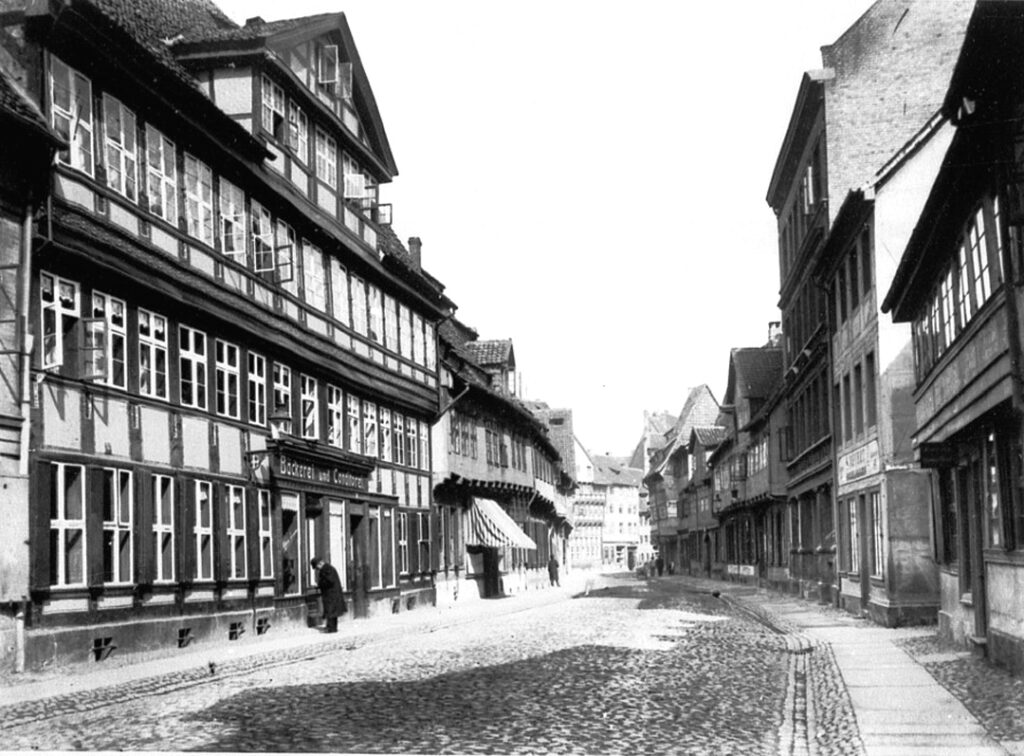

Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 12: Die Breite Straße gibt Zeugnis über den Raubbau an historischer Bausubstanz nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Breite Straße gehörte in früheren Jahrhunderten zu den bedeutendsten Straßen der Innenstadt Braunschweigs. Sie führte vom Altstadtmarkt über Bäckerklint und Südklint in Richtung Petritor und war Teil eines Handelsweges vom Harz nach Bremen. Schon der Name deutet auf die besondere Eigenschaft des mittelalterlichen Straßenzuges als wichtiger Verkehrsweg hin. Im Jahr 1231 wurde die Breite Straße erstmals mit dem lateinischen Namen „lata platea“ als Wohnsitz eines Bürgermeisters erwähnt (1303: brede strate). Damit haben wir gleichzeitig einen Hinweis auf die dortigen Bewohner, die zu den führenden Kaufleuten und Patrizierfamilien im Weichbild Altstadt gehörten.

Im Zweiten Weltkrieg wurde mit dem gesamten Stadtquartier auch die Breite Straße schwer getroffen. Sämtliche Massivbauten brannten aus, während die Fachwerkhäuser vollständig zerstört wurden. Ab 1947 kam es schließlich zum Abbruch der Ruinen mehrerer zumindest mit ihren Fassaden aufbaufähiger Baudenkmäler. Da der Straßenzug während des Wiederaufbaus einschließlich der Parzellierung kaum verändert wurde, erscheinen die Verluste besonders schmerzlich. Der Raubbau an historischer Bausubstanz ist sogar in einer Dissertation dargestellt worden: Gerd Ebeling, Die Zerstörung der Breiten Straße, Braunschweig 1954. Nur wenige bauliche Zeugnisses künden noch heute von der geschichtsträchtigen Braunschweiger Adresse.

Reich verzierte Fachwerkhäuser

Das soziale Gefüge der Breiten Straße bildete sich bereits im 13. Jahrhundert in der Parzellierung und Bebauung ab. Auf den geräumigen Grundstücken entstanden große steinerne Wohngebäude. Die meisten Bürgerhäuser waren rückseitig mit Kemenaten ausgestattet, die als älteste bauliche Zeugnisse gelten können. An der Einmündung in den Bäckerklint überwogen seit dem 16. Jahrhundert teilweise reich verzierte Fachwerkhäuser aus der Renaissancezeit.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg stagnierte die Bautätigkeit in der Stadt, wozu eine Pestepidemie (1657) und die Eroberung Braunschweigs durch Truppen der welfischen Landesherren im Jahr 1671 beitrugen. Herzog Rudolf August gründete 1681 zur Belebung der Wirtschaft eine jährlich zweimal abgehaltene Warenmesse. Diese erwies sich bis in das frühe 19. Jahrhundert als erfolgreich und löste damit neue Bautätigkeit aus. Schauplätze der Messen waren die Quartiere um Altstadtmarkt und Kohlmarkt mit den angrenzenden Straßen. Das Altstadtrathaus wurde für den Messebetrieb als Autorshof ausgebaut.

„Bauen im Bestand“

Das geschlossenste Ensemble von für Messezwecke ausgebauter Häuser wurde an der Breiten Straße geschaffen. Den Vorgang würde man heute als „Bauen im Bestand“ bezeichnen. Die stattlichen und oft noch mittelalterlichen Kaufmannshäuser erhielten im Erdgeschoss breite Bogenöffnungen und Räumlichkeiten, die an auswärtige Messehändler vermietet wurden. Die charakteristischen Bögen sind als Messgewölbe in die Baugeschichte der Löwenstadt eingegangen. Außer den Messehäusern etablierten sich an der Breiten Straße auch Gasthäuser wie das Rönckendorffsche Weinhaus (Breite Straße 18, Hotel d’Angleterre) und das Kaffeehaus Wegener (Haus Nr. 20). Darüber hinaus siedelten sich auch Hofbeamte an, die ihrem Status entsprechend als Bauherren auftraten.

Neben der Barockisierung des älteren Hausbestands entstanden im 18. Jahrhundert vermehrt vollständige Neubauten. Bedeutendstes Zeugnis des Hochbarock war das palaisartige Wohnhaus Breite Straße 9, das 1718 nach Entwurf von Landbaumeister Hermann Korb für den Kammerrat Voigt fertiggestellt wurde. Die Fassade zeigte eine klassische Gliederung mit hervorgehobenen Achsen in der Mitte und an den Seiten. Das Innere barg eines der schönsten Barocktreppenhäuser der Stadt. Ebenfalls 1718 entstand gegenüber das Haus der Weinhandlung Rönckendorff.

Dieses einst sehr sorgfältig detaillierte Haus konnte nach 1945 in Anlehnung an den alten Zustand mit originalem Portal wiederaufgebaut werden. Die Weinreben im Portalrelief lassen noch heute die ursprüngliche Bestimmung des Hauses erkennen. Von dem einstigen Messehandelshaus Breite Straße 22 (um 1720) ist das Erdgeschoss rekonstruiert, darüber erhebt sich eine moderne Front. Die beiden Häuser Breite Straße 1 und 2 erfuhren im 18. Jahrhundert prägende Umbauten. Das große Kaufmannshaus Nr. 1 entstand 1765 mit seiner spätbarocken Architektur für den Kaufmann Wilmerding.

Durchgangshof zur Gördelingerstraße

Es gehörte zu den zahlreichen Werken des Baumeisters Georg Christoph Sturm. Der Sohn des bedeutenden Architekturtheoretikers Leonhard Christoph Sturm schuf dutzende von Entwürfen für Bürgerhäuser in Braunschweig. Das Wilmerdingsche Haus zeigte die typischen Messgewölbe und ein Mansardendach. Sein geschweifter Giebel über dem Mittelbau verlieh dem Bau einen fast heiteren Charakter.

Haus Nr. 2 besaß nach seinem Umbau um 1700 ein dagegen eher strenges Erscheinungsbild. Entsprechende schlichte Putzfassaden mit Messgewölben ließen auch Breite Straße 23–25 erkennen. Das Portal in Nr. 24 führte in den „Neuen Hof“, ein für Messezwecke angelegter Durchgangshof zur Gördelingerstraße (heute Handelsweg). Blickfang des barocken Fachwerkhauses Breite Straße 7 war das qualitätsvolle Portal.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.