Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 13: Eine erste Überlieferung des Namens in Latein geht auf das Jahr 1304 zurück: platea schernere.

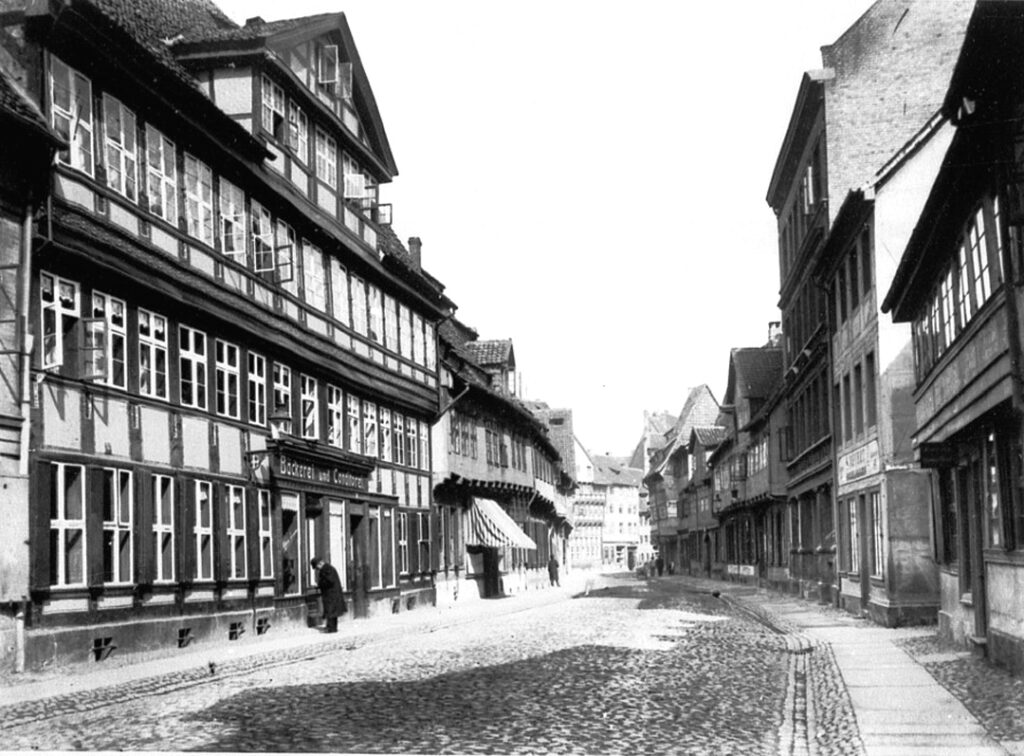

Die Scharrnstraße gehört heute zu den eher gesichtslosen Straßenzügen der Braunschweiger Innenstadt. Bietet das Bankhaus Löbbecke an der Ecke zur Martinikirche auch einen opulenten Auftakt, so findet man hier überwiegend biedere Nachkriegsarchitektur ohne gestalterischen Anspruch. Auch der Altbau des Martino-Katharineums an der östlichen Straßenseite wurde nach 1945 vereinfacht wiederhergestellt.

Der Name der Scharrnstraße rührt von den mittelalterlichen Fleischverkaufsständen her, die dort konzentriert waren. Eine erste Überlieferung dieses Namens in Latein geht auf das Jahr 1304 zurück: platea schernere. Verkaufsstände für Lebensmittel, besonders für Fleischwaren, wurden in früheren Jahrhunderten je nach Region als Scharren, Schrangen oder – wie in Frankfurt am Main – als Schirn bezeichnet. Die Kunsthalle Schirn erinnert in der Mainmetropole bis heute an den historischen Standort der Fleischbänke. Diese Verkaufsorte wurden von der städtischen Obrigkeit vorgehalten und streng kontrolliert.

Heimat vermögender Familien

Die Scharrnstraße gehörte außerdem zu den wichtigen Straßenzügen im Weichbild Altstadt. Sie verknüpfte das Marktquartier in nördliche Richtung mit dem Petritor. Daher war der Straßenzug, wie auch Breite und Gördelingerstraße, ein bevorzugter Wohnort der vermögenden und einflussreichen Familien. So entstanden hier bereits im 13. Jahrhundert steinerne Patrizierhäuser und Kemenaten, von denen in der Literatur sieben Beispiele überliefert sind. Seit dem 15. Jahrhundert überwogen schließlich die Fachwerkbauten. Sie waren an der Scharrnstraße mit besonders kostbaren Exemplaren vertreten.

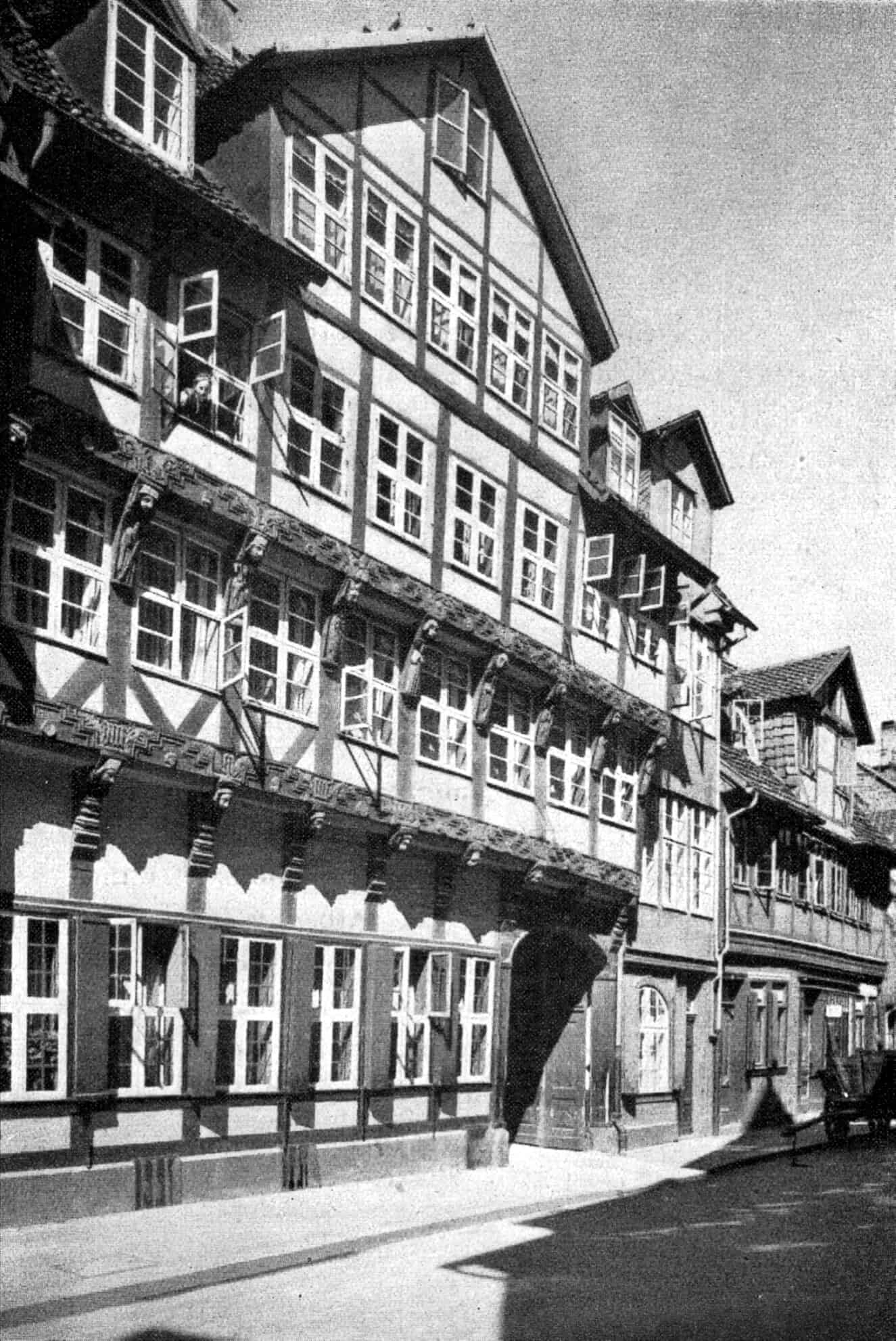

In städtebaulich exponierter Lage erhob sich das dreigeschossige Eckhaus Scharrnstraße 1 zur Sonnenstraße. Es handelte sich um ein typisches Werk der spätgotischen Holzbaukunst mit stark vorkragenden Obergeschossen und kräftigen Schnitzereien. Die Treppenfriese an den Stockwerkschwellen waren das Leitmotiv des Braunschweiger Fachwerks im 15. und frühen 16. Jahrhundert. Eine Bauinschrift an der Brandmauer des Nordgiebels mit der Jahreszahl 1453 (M CCCC L III) bezeugte das früheste Auftreten dieser Schmuckform in der Löwenstadt.

Gasthof „Stadt London“

Als einstiger Glanzpunkt kann das bereits 1870 abgebrochene Anwesen Scharrnstraße 7 gelten. Das Vorderhaus zeigte einen steinernen Unterbau mit auskragendem Fachwerkstock. Seine ursprüngliche Nutzung als Speicher ist auf einer historischen Fotografie noch sichtbar. Auch dort deutete die Schwelle mit Treppenfries auf eine Bauzeit im Spätmittelalter. Der Hof nun gehörte zu den schönsten im alten Braunschweig. Unmittelbar hinter dem Haus stand die in das 13. Jahrhundert zurückreichende Kemenate, die ebenfalls um 1500 mit Fachwerk aufgestockt wurde und dabei ihren steilen Brandgiebel erhielt. Im Anschluss an die Kemenate folgte ein kleiner, aber äußerst reizvoller Fachwerkbau der Frührenaissance mit Fächerrosetten (um 1540). Im Obergeschoss hatte sich die alte Bleiverglasung erhalten. Das nächste Hofgebäude aus dem späten 16. Jahrhundert besaß im Obergeschoss einen offenen Laubengang. Scharrnstraße 7 gehörte im 16. Jahrhundert der Ratsfamilie von Peine und beherbergte zuletzt den Gasthof „Stadt London“.

Scharrnstraße 8 zeigte sich als großer Massivbau mit einem wuchtigen Satteldach, das von langen Schleppgauben für die Belüftung der dortigen Speicherräume gekennzeichnet war. Das Rundbogentor und die Fenstergewände stammten aus der Zeit um 1550. Das im Kern mittelalterliche Haus Nr. 9 war wiederum von einem massiven Erd- und Obergeschoss sowie einem vorkragenden Speicherstock aus Fachwerk mit Treppenfries geprägt. Zur Bauzeit des Fachwerkstocks (1503) gehörte es Ilse von Kalm, deren Ehemann Tile von Damm ein Jahr zuvor verstorben war.

Zwei weitere Höhepunkte des Fachwerkbaus waren die spätgotischen Häuser Scharrnstraße 12 und 13. Letzteres entstand laut Inschrift im Jahr 1470 und gehörte zu den künstlerisch wertvollsten Bürgerhäusern Braunschweigs. Die vorkragenden Obergeschosse des dreigeschossigen Bauwerks zeigten wiederum Treppenfriese, hinzu kamen mit Masken beschnitzte Balkenköpfe und eine geschlossene Reihe von Figurenknaggen über dem 1. Obergeschoss. Die Figuren stellten Christus acht Aposteln dar. Ein schlichterer Bau der Renaissancezeit von 1558 war Scharrnstraße 18, in dessen Fassade sich noch das ursprüngliche Tor mit sogenanntem Eselsrücken abzeichnete.

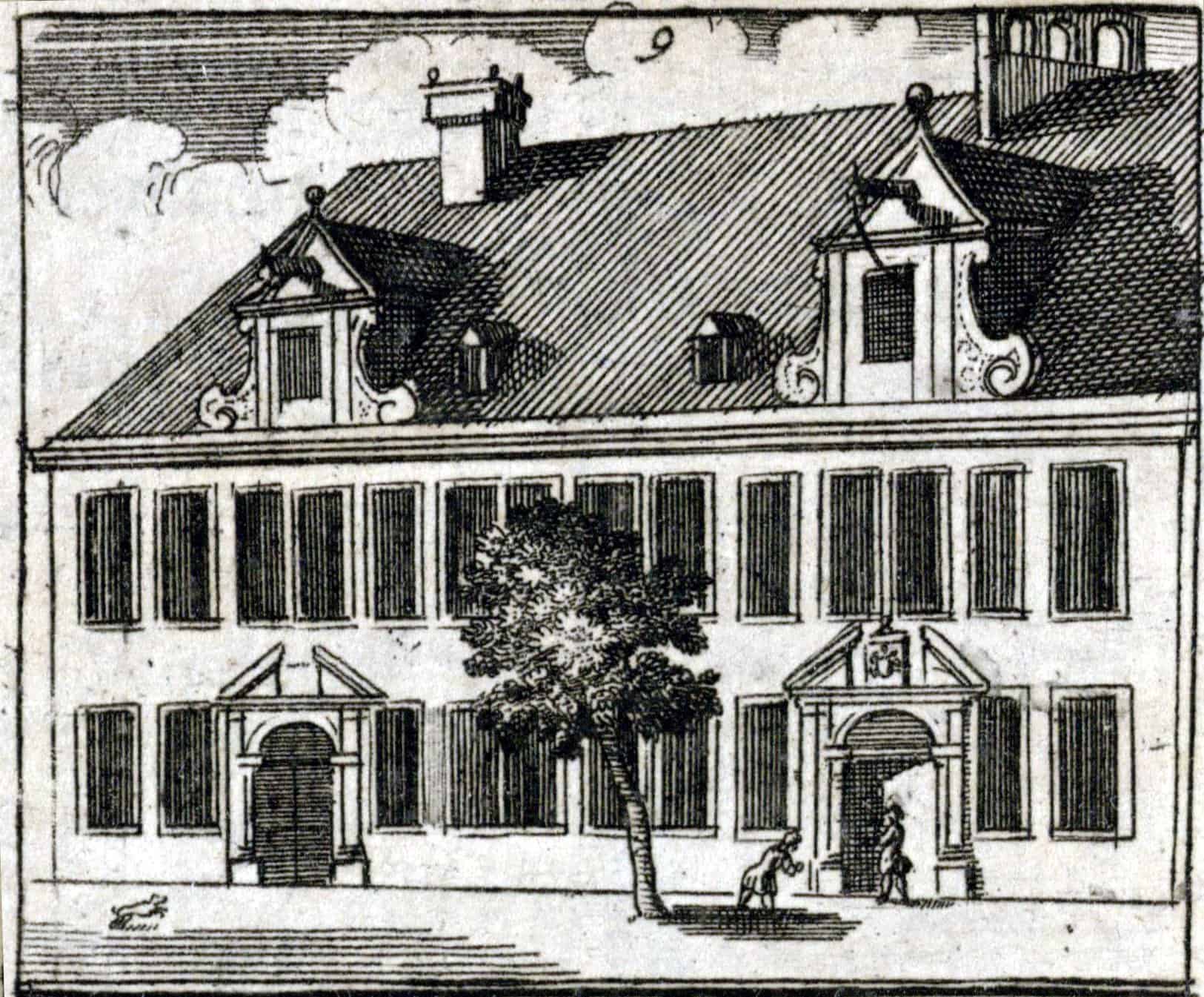

Elternhaus von Konrad Koch

Zu den wenigen Barockbauten gehörte das massive Doppelhaus Scharrnstraße 3/4, das zu Beginn des 18. Jahrhunderts von einem unbekannten Architekten errichtet wurde. Es ist erstmals in einem Kupferstich von 1720 überliefert und zeigte an seiner symmetrischen Front zwei Portale mit zeittypischen gesprengten Giebeln sowie zwei Zwerchhäuser mit seitlichen Voluten. Im barocken Fachwerkhaus Scharrnstraße 5 verlebte Konrad Koch, der Wegbereiter des modernen Fußballspiels in Deutschland, seine Kindheit.

Die Bebauung der Ostseite des Straßenzuges war insgesamt schlichter, handelte es sich hier doch teilweise um die rückwärtige Hofbebauung der großen Patrizierhäuser an der Breiten Straße. 1867 entstand hier der langgestreckte Schulneubau für das Gymnasium Martino-Katharineum im Rundbogenstil. Im Zweiten Weltkrieg wurde die ältere Bebauung bis auf Reste der Steinbauten völlig zerstört.