Braunschweig war Anfang des 20. Jahrhunderts kulturell, wirtschaftlich und politisch mit den europäischen Kolonien vernetzt. Der Historiker Clemens Janke hat Quellen zu Braunschweigs kolonialem Erbe erschlossen. Ein Einblick anhand von drei Beispielen.

Bildkärtchen aus Kaffeedosen ließen das Sammel- und Tauschbegehren der Kinder aufflammen; begeisterte Sammler stellten sich Raritäten in ihre ‚exotischen‘ Sammelzimmer; Firmen setzten lokal hergestellte Produkte nach Übersee ab, während koloniale Waren ihren Weg in die Stadt Heinrich des Löwen fanden. Das Kolonialzeitalter war in Braunschweig allgegenwärtig.

Von 2023 bis 2024 entstand ein Überblick über Quellen und Zeugnisse dieser Zeit, die sich im Stadtarchiv sowie regionalen Museen und Bibliotheken erhalten haben. Im Rahmen einer Kooperation zwischen Stadtarchiv Braunschweig, dem Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte und dem Kulturdezernat wurde damit ein erster Ausgangspunkt für weitere Forschung geschaffen. Ein Einblick in die Vielfalt der Verknüpfungen lohnt – und überrascht.

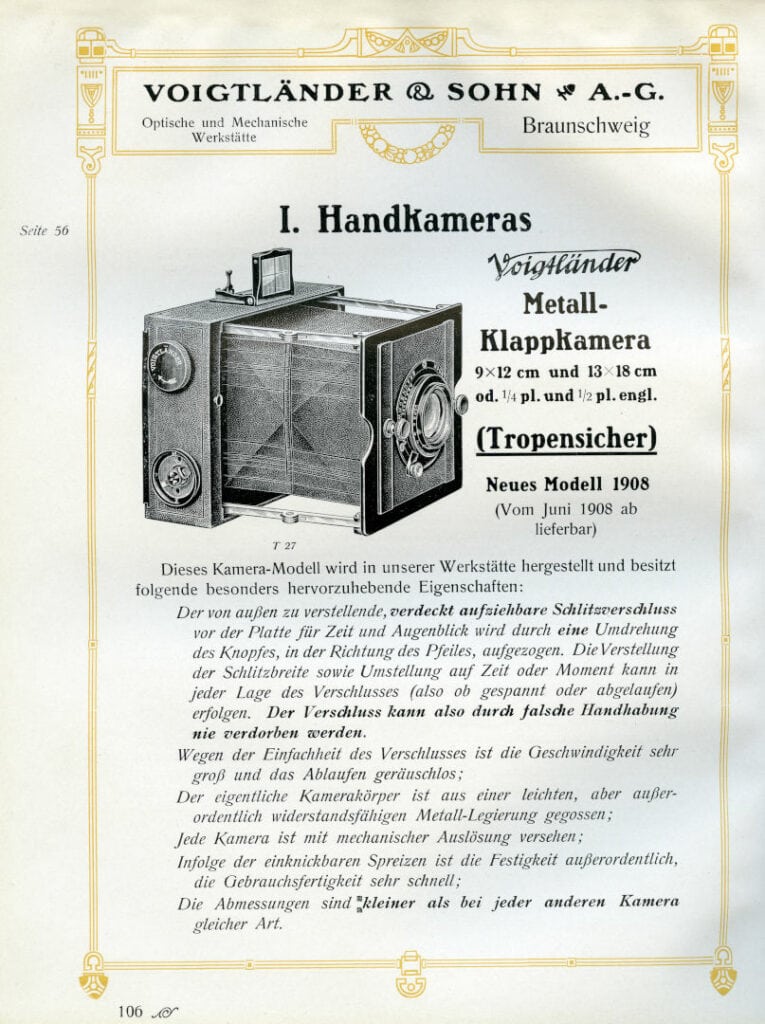

Bunte Bilderwelten – mit Voigtländer durch Afrika

„Unser besonderes Bestreben ist es, besonders den Tropenreisenden die am sichersten wirkenden Apparate in die Hand zu geben“ (Werbebroschüre 1906, Stadtarchiv Braunschweig, GIX 45: 221 Bd. 3).

Die Voigtländer AG aus Braunschweig, die berühmt für Ihre Fotoobjektive war, stieg Anfang des 20. Jahrhunderts auch in das Geschäft der tropentauglichen Reisefotografie ein. Die kompakten Reisekameras bewarb die Firma mit Bildern aus den deutschen Kolonien in Afrika. Diese Fotos spielten häufig mit der Faszination des ‚Fremden‘.

Im Jahr 1907 stattete Voigtländer die Zentral-Afrika-Expedition von Adolf Friedrich zu Mecklenburg mit Kameras aus. Adolf Friedrich war der Bruder von Johann Albrecht zu Mecklenburg, Regent von Braunschweig zwischen 1907 und 1913.

Die Firma warb in der Zeitschrift Simplicissimus mit über 5000 Aufnahmen der Expedition, „ohne dass trotz der tropischen Witterungsverhältnisse und der Strapazen einer solchen 1 ¾ Jahre langen Expedition die Aufnahmeapparate in ihrer Leistungsfähigkeit und praktischen Brauchbarkeit eingebüßt hätten“ (Werbeanzeige 1909, Stadtarchiv Braunschweig, GIX 45: 221 Bd. 3).

Voigtländer nutzte die kolonialpolitischen Strukturen geschickt, indem sie mit neuen Produkten wie tropensicheren Fotoapparaten oder militärischen Fernrohren aufstrebende Absatzmärkte erschloss.

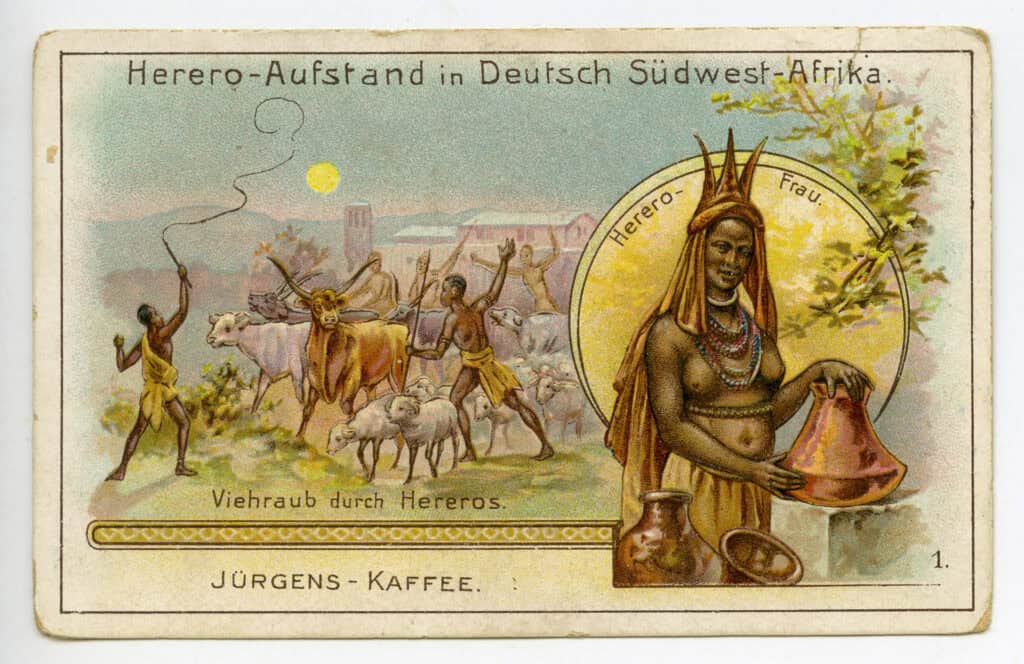

Sammelfieber – mit frischem Kaffee und Klischees versorgt

Die Gebrüder Jürgens versorgten die Braunschweigerinnen und Braunschweiger um 1900 mit frisch geröstetem Kaffee in ihrer Kolonialwarenhandlung am Steinweg. Sie legten dem halben Pfund Kaffee Sammelbilder mit kolonialen Motiven bei.

Diese Sammelkärtchen waren einflussreiche Medien, die sich durch Kaffee, Konserven und Rauchwaren als kostenlose Beigaben verbreiteten. Damals wie heute überzeugen sie als marketingstrategische Kultobjekte, die noch heute zu Sportgroßereignissen in Schokoladentafeln zu finden sind.

Die Bilderserie „Aufstand der Hereros in Deutsch-Südwestafrika“ transportierte Klischees über ‚exotische‘ Länder in die braunschweigischen Haushalte. Das Motiv zeigt Einwohnende Südwestafrikas, die Rinder von einer Farm rauben. Die entblößte Frau, die in scheinbar traditioneller Tracht gekleidet ist, vollendet die stereotypen und erotisierten Vorstellungen des ‚weißen Mannes‘ über den ‚schwarzen Kontinent‘.

Das Sammelbildmotiv verbreitete damit die Erzählung der vermeintlich gerechtfertigten Kolonialpolitik vor Ort. Zugleich spielt es auf die brutale Zerschlagung der Aufstände der Ovaherero und Nama um die Jahrhundertwende an.

Andere „Völker“ ausstellen – Ostafrika und Indien in Braunschweig

„Völkerschauen“ waren eine weit verbreitete Form des Unterhaltungsgeschäfts zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die völkerkundliche Ausstellung 1912 in der Gewerbeschule am Steintorwall wurde vom Leipziger Missionswerk und der Braunschweiger Missionskonferenz organisiert. Ziel der Ausstellung war die Präsentation des ‚heidnischen Aberglaubens‘.

Im Gegensatz zu kommerzialisierten „Völkerschauen“ wie in Hagenbecks Tierpark in Hamburg wurden die verschiedenen Kulturen der Braunschweiger Ausstellung nicht durch echte Menschen, sondern durch lebensgroße Figurinen repräsentiert. Diese stellten – traditionell gekleidet – das indische und ostafrikanische Volk dar.

Die dreiwöchige Ausstellung wurde von 24.500 Interessierten besucht und als „Sehenswürdigkeit ersten Ranges“ betitelt (Leipziger Missionsblatt 1913, S. 118). Die Anschauung anderer Gesellschaften aus Sicht der Missionswerke liefert eine spannende Perspektive. Unter anderem initiierten Akteure und Akteurinnen aus Braunschweig auch die Missionierung Deutsch-Ostafrikas, deren Spuren sich bis heute in den ostafrikanischen Ländern verfolgen lassen.

Zahlreiche Verflechtungen von der Oker in die kolonialisierten Teile der Welt lassen sich in der Braunschweiger Stadtgeschichte aufdecken. Die Kolonialzeit hat Spuren in den Gesellschaften der Kolonisierten und Kolonisierenden hinterlassen, denen nachzugehen auch eine erinnerungspolitische Aufgabe der Gegenwart darstellt.

Weitere Informationen

Clemens Janke, Braunschweig und die Welt. Ein sachthematisches Archivinventar zu kolonialen Kontexten 1880 bis 1919, Hildesheim 2025. Bestellbar bei der Buchhandlung Graff oder im Stadtarchiv Braunschweig.

Clemens Janke arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaft der TU Braunschweig und an der Kustodie der OVGU Magdeburg. In einem Kooperationsprojekt von 2023 bis 2024 zwischen der Stadt Braunschweig und der TU Braunschweig erschloss er Quellen zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes der Stadt.

Mehr lesen: “Geschichte wird nicht besser, indem man sie entsorgt” – Gerd Biegel im Interview zum Kolonialdenkmal