Das Schlossmuseum Braunschweig zeigt anhand originaler Schriftstücke wie der Regierungswechsel vom unbeliebten Karl II. auf den gefeierten Herzog Wilhelm verlief.

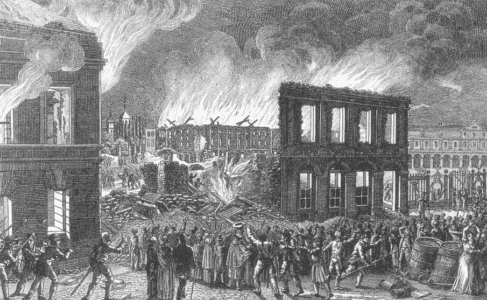

In Braunschweig wurde ihm kürzlich später Ruhm, allerdings recht zweifelhafter, zuteil. Herzog Karl II. (1804–1873) avancierte zur Hauptfigur der Hip-Hop-Humoreske „Der Diamantenherzog und das brennende Schloss“ aus der Feder von Christian Eitner und Peter Schanz. Die tragische Figur des jungen Regenten wurde darin unverblümt auf die Schippe genommen. Und es wurde ein großer Publikumserfolg. Der Groll des Jahres 1830, als ihn die Braunschweiger mit Schimpf und Schande vertrieben und auch noch sein Schloss, den „Grauen Hof“ am Bohlweg abfackelten, war verflogen. Diesmal gab es Beifall. Aber so richtig ernst nahmen den erstgeborenen Sohn des „Schwarzen Herzogs“ Friedrich Wilhelm (1771–1815) wohl nur die Schweizer. Denn dort, in Genf, baute man ihm nach seinem Ableben ein Denkmal: das Monument Brunswick.

Bezahlt aus der Erbmasse

Bezahlt aus der Erbmasse

Dem 1879 eingeweihten Grabmal widmet sich noch bis zum 9. Juni eine Kabinettausstellung im Schlossmuseum Braunschweig. Mit Fotos und Graphiken wird das Bauwerk in Genf erlebbar. Möglich wird dieser genaue Blick durch die Arbeiten zweier Fotografen, die das Grabmal intensiv mit der Kamera betrachtet haben. Die Präsentation klärt auch darüber auf, an welche historischen Ereignisse mit dem Grabmal erinnert wird. Bezahlt wurde das Denkmal aus der Erbmasse Karls II., der ohne Nachkommen verstorben war. Karl II. war als Geschäftsmann erfolgreich gewesen und besaß Anteile an Eisenbahngesellschaften sowie eine wertvolle Diamantensammlung, die ihm letztlich die Bezeichnung „Diamantenherzog“ einbrachte.

Marmorstatuen bedeutender Vorfahren

Das beeindruckende dreistöckige Monument Brunswick steht auf einer Plattform von 65 mal 25 Meter und wird von zwei Wasserbassins flankiert. Im dritten Stock des steht der Sarkophag mit einer ruhenden Statue des Herzogs. In den Ecken des Grabmals stehen sechs Marmorstatuen von bedeutenden Vorfahren, darunter Heinrich der Löwe und der „Schwarze Herzog“. Das ursprünglich auf der Spitze des Denkmals stehende Reiterstandbild Karls II. musste 1890 entfernt werden, weil es abzustürzen drohte.

Wilhelm baute das Residenzschloss

Nach seiner Flucht aus Braunschweig am 30. August 1830 hatte Karl II. im Exil gelebt, zunächst in England, später in Paris und schließlich in Genf. Wegen seines ausschweifenden Lebensstils und seiner politischen Konflikte mit dem braunschweigischen Adel hatte er sich den Zorn der Bevölkerung zugezogen. Sein Bruder Wilhelm (1806–1884) traf gut eine Woche später in Braunschweig ein, um die Amtsgeschäfte zu übernehmen und wurde mit großem Jubel empfangen. Er führte das Braunschweigische wieder in geordnete Zustände, ließ die Ruine des „Grauen Hofs“ verschwinden und das Residenzschloss Braunschweig nach den Plänen von Carl Theodor Ottmer errichten (1830–1838). Karl II. hatte bis zuletzt den vergeblichen Wunsch, als Regent nach Braunschweig zurückkehren zu können.

Die noch unmündigen Waisen Karl II. und Wilhelm waren nach dem Tod ihres Vaters in der Schlacht bei Quatrebras am 16. Juni 1815 unter die Vormundschaft ihres Onkels, dem spätere König Georg IV. von England, gestellt worden. Ihre Mutter, Maria von Baden, war bereits 1808 gestorben. Im Frühjahr 1826 übernahm Karl II. die Regierung in Braunschweig, allerdings nur für recht kurze Zeit …