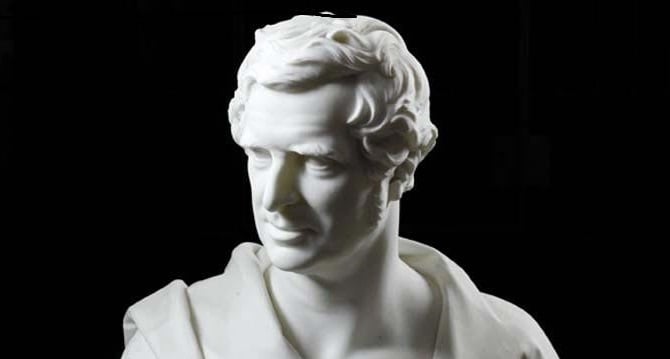

Folge 2 der Reihe „Schicksale am einstigen Braunschweiger Hof“: Im September 1830 vertrieb die Braunschweiger Bevölkerung Karl II. Herzog von Braunschweig als verhassten „Diamantherzog“. Bei seiner Geburt im Oktober 1804 war er begeistert als Hoffnung des Herzogtums gefeiert worden. Was war in der Zwischenzeit passiert? Waren die Erwartungen zu hoch?

Blickt man zurück ins Jahr 1804, wird die große Freude über Karls Geburt verständlich: nachdem die drei älteren Brüder seines Vaters Friedrich Wilhelm kinderlos geblieben waren, hatte man schon das Aussterben der Linie des Neuen Hauses Braunschweig befürchtet. Im Alter von 33 Jahren galt auch Friedrich Wilhelm in der damaligen Zeit nicht mehr als junger Mann. Als schließlich seine Frau Marie schwanger wurde, fieberte man daher der Geburt entgegen und war begeistert als ein Sohn zur Welt kam.

Karl konnte das Wohlwollen der Bevölkerung und die Fürsorge seiner Mutter jedoch nur kurze Zeit uneingeschränkt genießen. Kurz vor seinem zweiten Geburtstag im Oktober 1806 befand er sich das erste Mal auf der Flucht. Karl spürte damit die Auswirkungen der preußischen Niederlage bei Jena und Auerstedt: Sein Großvater war schwer verwundet und verstarb kurz darauf, sein Vater befand sich in Kriegsgefangenschaft und Braunschweig wurde von französischen Truppen besetzt.

Auf der Flucht

Man kann nur ahnen, welche Eindrücke diese Flucht und der anschließende Aufenthalt am fremden schwedischen Hof auf Karl machten. Die Trennung vom Vater und auch zeitweise Abwesenheiten der Mutter waren für eine höfische Kindheit dagegen nicht ungewöhnlich. Doch auch eine an damaligen Maßstäben gemessene Normalität war für Karl mit dem frühen Tod seiner Mutter (im Kindbett nach der Totgeburt eines Mädchens) nicht mehr möglich – er war noch nicht einmal vier Jahre alt.

Ein Familienleben konnte sich nie wieder entwickeln, denn nur ein Jahr später widmete sich Karls Vater Friedrich Wilhelm erneut dem Kampf gegen Napoleon und gründete das Freikorps, das ihn zum „Schwarzen Herzog“ machte. Karl und seinen jüngeren Bruder Wilhelm brachte man über Umwege nach England, wo die beiden zwar zeitweise in der Nähe des Vaters sein konnten, jedoch vorrangig durch wenig sensible Erzieher betreut wurden.

Weniger als ein Jahr waren die Kinder schließlich zurück in Braunschweig, als ihr Vater in der Schlacht bei Quatre-Bras im Juni 1815 ums Leben kam und dem 10jährigen Karl ein Herzogtum hinterließ, das dieser kaum kannte. Abgesehen vom Bruder war er allein. In Braunschweig war niemand mehr, der sich um ihn hätte kümmern können. Weiterhin prägten strenge Erzieher sein Leben, auf deren Erziehungsmethoden Karl mit Eigensinn und einer Vorliebe für „schlechten Umgang“ reagierte.

Unruhige Jugend

Auch sein Vormund, der spätere Georg IV. von Großbritannien, der unbeliebt und schwierig war, konnte ihm kein positives Vorbild sein. Karls gesamte Jugendzeit blieb unruhig: ein Erziehungsaufenthalt in der Schweiz, ein Besuch bei der Großmutter in Bruchsal, ein Aufenthalt in Wien…

Der in seinen frühesten Lebensjahren gefeierte und umsorgte und später allein gelassene Junge entwickelte sich zu einem eigensinnigen, egoistischen Mann, der gern reiste und sich in die Welt des Theaters zurückzog. Widersprüchliche Anordnungen über den Zeitpunkt der Regierungsübernahme verärgerten ihn, und als er schließlich seine Rolle hätte einnehmen können, überließ er die Regierungsgeschäfte nach wie vor anderen.

Er bemühte sich nicht, das Herzogtum besser kennenzulernen, sondern widmete sich stattdessen ausgiebigen Auslandsreisen. Was es hieß, Verantwortung zu übernehmen, wusste er nicht und enttäuschte die Braunschweiger Bevölkerung, die ihn an seinem 19. Geburtstag 1823 noch immer hoffnungsvoll empfangen hatte, in jeder Hinsicht.

Erbittertes Zerwürfnis

Schließlich wollte der junge Mann, der mit Ratgebern und Erziehern denkbar schlechte Erfahrungen gemacht hatte, sich nichts mehr sagen lassen. Er wollte die Regierungsmacht ausschließlich und allein. Seine Fähigkeiten in dieser Hinsicht hinterfragte er nicht und beging einen Fehler nach dem anderen: ein erbittertes Zerwürfnis mit einem Geheimrat, der die Regierung maßgeblich mitgetragen hatte, brachte auch das Königreich Hannover gegen ihn auf und auf Zuspruch aus der Bevölkerung des Herzogtums Braunschweig konnte er nach der Rücknahme der 1820 beschlossenen Verfassung nicht mehr hoffen.

Zeitgenossen beschrieben das höfische Leben in Braunschweig als chaotisch und Familien des Hofadels zogen sich sogar aus der Stadt zurück. Es muss gleichzeitig erschreckend und lächerlich gewirkt haben, dass Karl derart unnachgiebig und kurzsichtig agierte und gleichzeitig für sich und seine Lieblingsprojekte äußerst großzügig mit den finanziellen Ressourcen umging. Diese verwendete er gern für das Theater, das er prächtig ausbauen ließ und auf dessen Inszenierungen er mit viel Enthusiasmus einwirkte. Immerhin wurde dort 1829 Goethes Faust uraufgeführt!

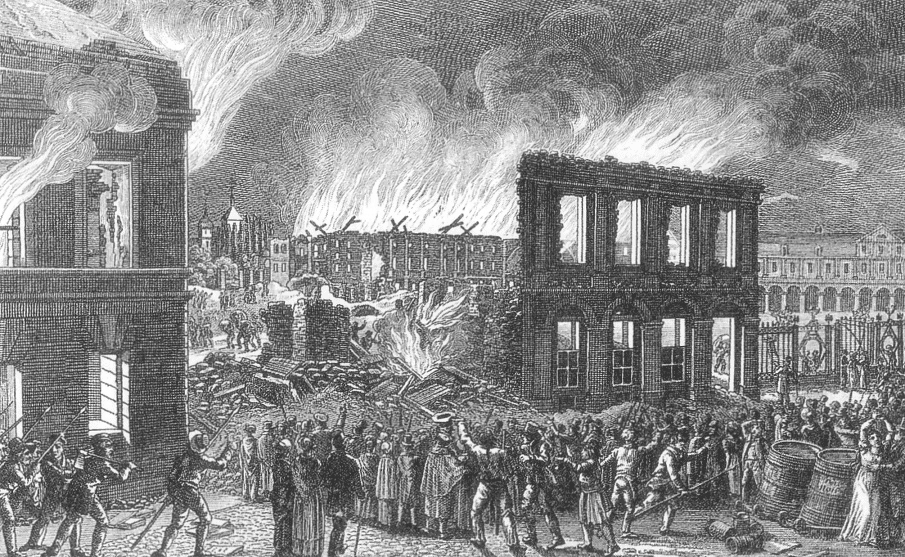

Schloss angezündet

Nur ein Jahr später griff man Karls Kutsche auf dem Heimweg vom Theater an. Sein Schloss wurde angezündet und Karl floh nach London. Als einziger deutscher Herrscher des 19. Jahrhunderts wurde er 1830 durch revolutionäre Ausschreitungen abgesetzt. Kein anderer Herrscher kam ihm zur Hilfe und trotzdem erkannte er diese Absetzung nie an.

Karls gut angelegtes Vermögen (1860 besaß er Diamanten im Wert von 15,5 Mio. Franken) ermöglichten ihm allerdings ein schillerndes Leben in London, Paris und schließlich Genf, das vermutlich viel besser zu ihm passte als die Regentschaft in Braunschweig. Dass er als Schachspieler gegen die Größen seiner Zeit antrat, ist nicht nur eine weitere Anekdote eines außergewöhnlichen Lebens, sondern auch Zeichen für seine Intelligenz, die er leider nie für sein Herzogtum einzusetzen wusste. Er starb 1873 in Genf.

Heute führt nicht zuletzt die Erinnerung an seinen beliebten Bruder Wilhelm dazu, in Karl nur den charakterschwachen Sonderling zu sehen und nicht ebenso den unglücklichen Menschen, der keinerlei Unterstützung erfuhr, um die an ihn gestellten hohen Erwartungen tatsächlich erfüllen zu können.