Geschichte(n) aus dem Braunschweigischen, Folge 23: Am 22. März 1930 zog der „Schundkarren“ durch die Stadt.

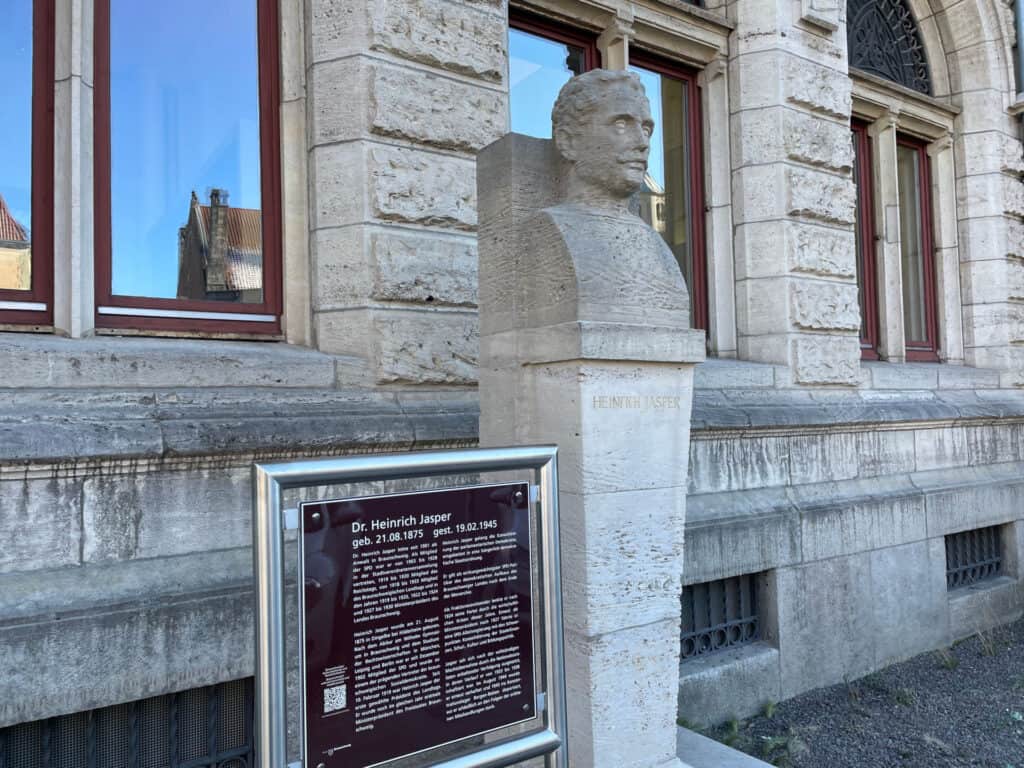

Am 9. März 1933 brannte auf dem Ackerhof in Braunschweig ein Scheiterhaufen, der mit Akten, Büchern, Fahnen, Zeitungen und Flugblättern den Kampf der Nationalsozialisten gegen Andersdenkende in seiner ganzen Brutalität zum Ausdruck brachte. S

elbst vor Mord waren die Nazi-Schergen beim vorangegangenen Sturm auf das Volksfreundhaus in der Schloßstraße 8 nicht zurückgeschreckt. Ihr Ziel war, die politischen Gegner der Sozialdemokratie und Gewerkschaften zu vernichten, den Volksfreund Verlag als geistigen Träger sozialistischen Gedankenguts seiner Wirkung zu berauben und die Erinnerung im „Gedächtnis der Bücher“ zu löschen. Am 10. Mai 1933 brannten dann auf dem Braunschweiger Schloßplatz die Bücher bei jener Aktion der Nationalsozialistischen Deutschen Studentenschaft, bei der sich Heinrich Heines Vision in erschreckender Realität zu erfüllen begann: „Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende Menschen.“

„Jugend und Buch“

Doch 1933 war keineswegs der Anfang der Bücherverbrennungen im nationalsozialistisch dominierten Braunschweig. Bereits am 22. März 1930 am „Tag des Buches“, den der Börsenverein des Buchhandels unter dem Motto „Jugend und Buch“ veranstaltete, hatte man sich in Braunschweig eine besonders „volkstümliche“ Variante der Veranstaltung einfallen lassen. Organisiert von Jugendbünden, Verbänden, Buchhandlungen und Verlagen in Braunschweig wurden „Das gute Buch“ beworben und „Schundliteratur“ bekämpft. Der bekannte und beliebte Schauspieler Hermann Mesmer (1869–1953) als Symbolfigur Till Eulenspiegel war Schirmherr.

Er fuhr mit einem „Schundkarren“ durch die Stadt, auf den die Bevölkerung „mit Begeisterung“ alle „zur Säuberung ihrer Buchregale“ gesammelte „Schundliteratur“, „alles was nur einen Anschein von Schund hatte“ warf. Auch aus den Buchhandlungen wurde er reichlich gefüllt. Die gesammelten Bücher wurden am Abend bei einem Volksfest auf dem Schloßplatz – von Till Eulenspiegel mit fröhlichen Sprüchen begleitet – aufgeschichtet und schließlich angezündet.

„Unter einem günstigen Stern“

„Der Tag des Buches stand in Braunschweig unter einem günstigen Stern. Auch die kleinen unfreundlichen Wetterunterbrechungen am Sonnabendnachmittag vermochten den guten Gesamteindruck nicht zu stören und die Kinder und Erwachsenen nicht vom Schloßplatze zu verdrängen. Als dann die abendlichen Hauptveranstaltungen durchgeführt wurden, lachte wieder ein wolkenloser Himmel … Abends wurde auf dem Schloßplatze der große Scheiterhaufen errichtet. Herrmann Mesmer als Eulenspiegel ließ alle bösen Geister in schlechten Büchern den Feuertod sterben. Die ganze Bevölkerung Braunschweigs nahm Anteil an diesem wirklich volkstümlich durchgeführten Tag des Buches. Hoffentlich wirken sich die Eindrücke, die vermittelt wurden, auch für die Zukunft segenbringend aus“, berichtete Braunschweiger Allgemeine Anzeiger am 24. März 1930.

Ein „Ketzergericht“ als „Schwur zur Reinheit“, ein „Treugelöbnis für die deutsche Zukunft“ hatte als Bücherverbrennung in Deutschland erstmals am 22. März 1930, dem „Tag des Buches“ an Goethes Todestag auf dem Schloßplatz in Braunschweig stattgefunden. Dabei erinnert man sich unwillkürlich an Goethes Notiz im vierten Buch des ersten Teils von „Dichtung und Wahrheit“, wo er berichtet, wie er als junger Mensch in Frankfurt „Zeuge von verschiedenen Exekutionen“ sein musste, und, so stellte er fest, „es ist wohl wert zu gedenken, dass ich auch bei Verbrennung eines Buches gegenwärtig gewesen bin. (…) Es hatte wirklich etwas Fürchterliches, eine Strafe an einem leblosen Wesen ausgeübt zu sehen“. Wie zuvor Heine und Shakespeare assoziierte Goethe die Vernichtung von Buch und Mensch.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.