75 Jahre Kriegsende, Folge 3: Schon in den frühen Morgenstunden stehen Frauen und Kinder und alte Leute blass und dürftig gekleidet stundenlang und oft vergeblich vor den Läden.

Flüchtlingselend, Hunger und Wohnungszwangsbewirtschaftung kennzeichneten die Situation nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Braunschweig in besonderem Maße. Besonders einschneidend war jedoch die Tatsache, dass Braunschweig am 1. November 1946 mit der Gründung des Landes Niedersachsen seine Rolle und Bedeutung als Landeshauptstadt verlor und nur noch Hauptsitz eines niedersächsischen Verwaltungsbezirks war.

Vor 75 Jahren endeten der Zweite Weltkrieg und damit auch das faschistische Terrorregime der Nationalsozialisten. Die Alliierten hatten Deutschland befreit, in Braunschweig waren die Amerikaner bereits am 12. April 1945 einmarschiert. An dieses Ereignis erinnerte „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ ausführlich (www.der-loewe.info/12-april-1945-der-tag-der-befreiung). In dieser Serie „Braunschweigische Geschichte(n) Spezial: 75 Jahre Kriegsende“ geht es um die Zeit danach, um den demokratischen Neuanfang.

SPD gewinnt erste Wahlen

Das wirtschaftliche, kulturelle und alltägliche Leben in Stadt und Region Braun-schweig suchte nach einer neuen Standortbestimmung. Die Stadt musste sich mit der veränderten Rolle vertraut machen, nicht mehr Landeshauptstadt und dennoch für die Region ein Oberzentrum mit zukunftsorientierter Weichenstellung und mit Vorbildcharakter zu sein. Aus den ersten demokratischen Wahlen nach dem Zweiten Weltkrieg zur Stadtvertretung war im Rahmen der Kreiswahlen vom 13. Oktober 1946 die SPD mit absoluter Mehrheit als Sieger hervorgegangen.

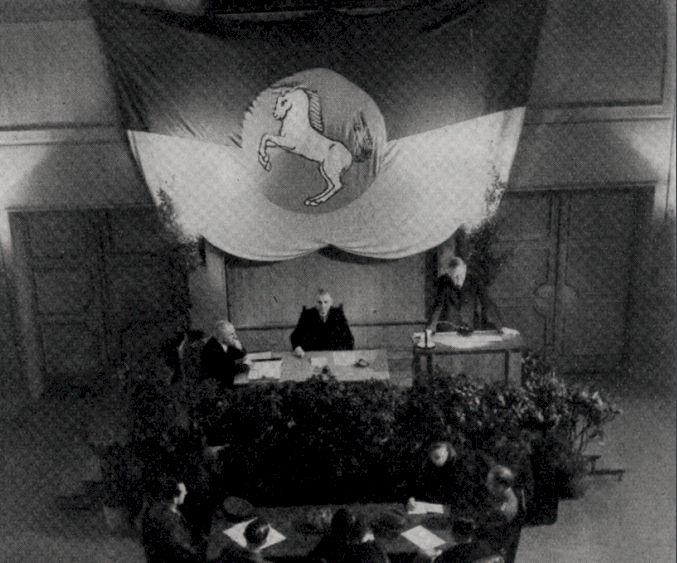

Magistrat und Oberbürgermeister Dr. Ernst Böhme hatten eine kommunal-politische Aufgabe übernommen, die sich einer Not- und Krisensituation von gewaltigen Ausmaßen gegenübersah. Und die Not in der Stadt dauerte schon länger an: Hochwasser 1946, winterliche Strom- und Kohlenkrise 1947 und Anfang April kam es wegen der Lebensmittelknappheit zu Protesten und sogar Ausschreitungen gegen die Militärregierung. Die Stadtregierung konnte nur mühsam den Notstand verwalten, der sich durch zerstörte Wohnungen, Arbeitsplatzmangel und die Flut der eintreffenden Ostflüchtlinge als dramatisch erwies. Am 15. Januar 1947 fand die erste außerordentliche Stadtvertreterversammlung statt und einziger Tagesordnungspunkt war die Notlage der Braunschweiger Bevölkerung.

Kranke können nicht versorgt werden

Der Verwaltungsbericht lässt die ganze Dramatik der Zeit erahnen: „Schon ist tiefe Unruhe eingetreten wegen der Brotversorgung. Die Stimmung gleicht einer Panik. Das Erliegen weiterer Betriebe erhöht die Gefahr des Eintritts einer Hungerkatastrophe. Die Kinder haben keine oder unzulängliche Schuhe. Die Kranken können zum Teil nicht versorgt werden. Schon haben die Strafanstalten die Gefangenen entlassen. Die Kriminalität steigt. Getrieben von Not und Elend zeigen sich Auflösungserscheinungen, wie sie noch nie dagewesen sind. Hungernde Familienväter, unterernährte Mütter und Kinder holen sich Kohle, Holz, Gemüse usw., wo sie es nur bekommen. Völlig unzulänglich ist die Energieversorgung. Bei all der Not und all dem Elend kann die hungernde und frierende Bevölkerung nicht einmal in einer hellen Stube sitzen. Die Ernährungs- und Wirtschaftslage, insbesondere auch auf dem Gebiet der Kleidung, ist so, dass ein Teil der Bevölkerung voller Empörung, der andere völlig apathisch ist. Schon in den frühen Morgenstunden stehen Frauen und Kinder und alte Leute, blass und verhungert, dürftig gekleidet, stundenlang vor den Läden, um dann oftmals enttäuscht, ohne beliefert zu werden, wieder nach Hause gehen zu müssen. Der Zusammenbruch in der Kartoffelversorgung hat die Not erhöht“.

Hilferuf an die Alliierten

Der Beschluss der Versammlung endete mit einem dramatischen Appell, der die Situation unmissverständlich klar machte: „Die Stadtverwaltung hat alles getan, um Krise und Katastrophe aufzuhalten. Sie sieht sich jetzt nicht mehr imstande, der Katastrophe weiter entgegenzutreten, weil ihr einfach die Möglichkeit fehlt. Im Namen der Menschlichkeit richten wir deshalb Bitte und Hilferuf an die Alliierten, sich der Erkenntnis der tiefsten Not des deutschen Volkes und der Katastrophe, die die Welt erfassen könnte, nicht zu versagen. Wird nicht sofort und unmittelbar geholfen, ist es zu spät“.

Und die Bevölkerung? Nun, sie betete: „Lieber Jesus, sei unser Gast,/ aber nur, wenn Du Marken hast./Wenn Du keine hast, bleib fern,/ denn wir essen selber gern“.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.