Der bedeutende deutsche Galerist Rudolf Zwirner erinnert sich in seinen Memoiren „Ich wollte immer Gegenwart“ an prägende Nachkriegsjahre in Braunschweig.

In Braunschweig entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg rasch wieder ein intensives kulturelles Leben. Mittendrin war der junge Rudolf Zwirner (geb. 1933), der sich später zu einem der bedeutendsten deutschen Galeristen entwickeln sollte.

Sein erster Versuch, Kunst weiterzuverkaufen, scheiterte allerdings, war aber initiiert worden durch den bemerkenswerten Braunschweiger Kunstmäzen und Sammler Otto Ralfs. In seiner gerade erschienenen Autobiografie „Ich wollte immer Gegenwart“ berichtet Zwirner von den entscheidenden Menschen, Begegnungen und Momenten in seinem Leben. Ralfs gehört dazu.

Ausstellung im Schlossmuseum

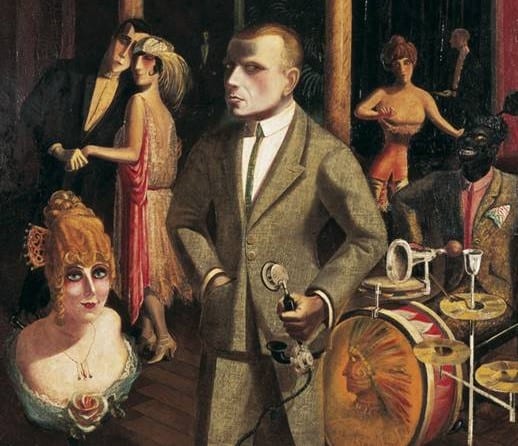

Aktuell widmet das Schlossmuseum der von Ralfs1924 gegründeten „Gesellschaft der Freunde junger Kunst“ eine vielbeachtete Sonderausstellung. Bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1933, vor dem Hintergrund nationalsozialistischer Verfolgung moderner Kunst, hatte die Gesellschaft um Otto Ralfs mehr als 40 Ausstellungen mit Werken von unter anderem Paul Klee (1879–1940) und Wassily Kandinsky (1866–1944) im Schloss veranstaltet. Das nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen gerade wieder eröffnete Schlossmuseum zeigt Gemälde, Druckgrafiken und Plastiken der Avantgardisten aus den 1920er und 1930er Jahren.

„Pop Art“ nach Deutschland geholt

Rudolf Zwirner berichtet in seinen Memoiren, Ralfs habe ihn eines Tages gebeten, eine Zeichnung von Klee für 200 Deutsche Mark seinem Vater zum Kauf anzubieten. „Mein Vater lehnte jedoch mit dem Hinweis darauf ab, dass er noch für 200 Deutsche Mark Schulden in der Buchhandlung habe und diese erst einmal begleichen wolle. Damals war die enorme Preissteigerung eines Klee-Bildes noch nicht abzusehen“, erinnert sich Zwirner, der später in seiner Kölner Galerie Werke von Ikonen wie Andy Warhol, Gerhard Richter, Georg Baselitz und Sigmar Polke ausstellte. Zwirner holte die „Pop Art“ nach Deutschland.

Seine Braunschweiger Jahre prägten den jungen Zwirner, der 1940 mit seinen Eltern nach Braunschweig gekommen war, entscheidend. Sein Vater hatte das Institut für Phonometrie der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit Sitz in der Villa Salve Hospes gegründet. Die Kunst hatte im Hause Zwirner keine besonders große Rolle gespielt, eher die Wissenschaft. Dennoch zog es ihn in die Kunstszene. Endgültig 1955 nach dem Besuch der ersten Documenta in Kassel. Er gab sein Jura-Studium auf, volontierte und gründete vier Jahre später seine erste Galerie in Essen. 1962 zog es ihn nach Köln, wo er unter anderem Joseph Beuys‘ erste Aktion mit Fett (1963) zeigte und als bedeutender Galerist durchstartete.

Ralfs trug Frauenkleider

Zwirner schreibt in seinem Buch auch über Ralfs und nennt die Begegnungen mit dem außergewöhnlichen Mann pikant: „In den zwanziger Jahren hatte er eine bemerkenswerte Kollektion mit Werken der Bauhauskünstler Klee, Kandinsky, Schlemmer und Feininger zusammengetragen, die er von ihnen häufig im Tausch erstanden hatte. Er war damals für seine Eltern, die ein Geschäft für Haushaltswaren besaßen, als Auslieferer in Weimar und Dessau unterwegs und kannte die Bauhausmeister und ihre Familien von den Bauhausfesten. Seine Gemäldesammlung lernte ich nicht mehr kennen, sie ging im Krieg bei der Auslagerung in ein schlesisches Bergwerk verloren, heute sollen sich die Werke in Russland befinden. Ralfs lud sonntags immer in seine bescheidene Wohnung in der Braunschweiger Schuntersiedlung ein, um die Papierarbeiten zu zeigen, die sich noch in seinem Besitz befanden. Er empfing dann in Frauenkleidern, woran jedoch niemand Anstoß nahm. Für mich war das die erste Begegnung mit einem Transvestiten.“

Künstlertreffen im „Strohhalm“

Bereits als Schüler ging Zwirner häufig ins Theater und in Konzerte, besuchte Ausstellungen und diskutierte mit Künstlern und Schauspielern bis tief in die Nacht hinein, obwohl er am nächsten Morgen wieder zur Schule musste. Diese freundschaftlichen Kontakte waren es, die ihn von der Kunstgeschichte abrücken ließen. Er suchte die Nähe zu lebenden Künstlern, zu Zeitgenossen. „Ich führte ein regelrechtes Boheme-Leben und rückte damit auf Abstand zum strengen, religiösen Elternhaus, dessen Atmosphäre ich als zu akademisch und zu kopflastig empfand. Die Begeisterung meines Vaters für die konservativen Schriftsteller Rudolf Alexander Schröder oder Rudolf Borchardt konnte ich nicht teilen. Die ganz andere kulturelle Sphäre des Theaters und Konzertbetriebs erschloss mir der Braunschweiger Generalmusikdirektor Albert Bittner, dem ich bei der Gästebetreuung half, indem ich für ihn die Solisten vom Bahnhof abholte. Auf diese Weise bekam ich Zugang zur Intendantenloge“, so Zwirner.

Im Anschluss an die Vorstellungen traf er sich oft den Schauspielern und Musikern in der nahe gelegenen, legendären Künstlerbar „Strohhalm“. Damals war er erst 16, 17Jahre alt. Der Umgang mit den Künstlern, das nächtliche Debattieren, die Atelierbesuche habe ihn in gewisser Hinsicht auf seine künftige Arbeit vorbereitet, meint Zwirner. „Ich wusste mich fortan in den Künstlerkreisen zu bewegen“, schreibt er.

Galerien in New York, London und Paris

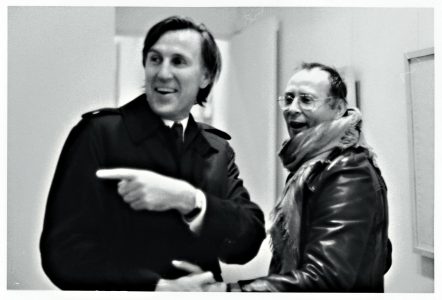

Kölns Status als Kunstmetropole ist nicht zuletzt Rudolf Zwirner als Mitbegründer der ersten Messe für zeitgenössische Kunst 1967 zu verdanken, die auf der ganzen Welt Maßstäbe setzte. Sein Sohn David Zwirner geht den Weg seines Vaters weiter und gehört mit Galerien in New York, London, Hong Kong und Paris zu den wichtigsten Kunsthändlern weltweit. Rudolf Zwirner lebt und arbeitet heutzutage wieder in seiner Geburtsstadt Berlin.

Die Ausstellung „Gesellschaft der Freunde junger Kunst“ im Schlossmuseum wird gefördert vom Fachbereich Kultur und Wissenschaft der Stadt Braunschweig, der Braunschweigischen Stiftung, der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, der Richard Borek Stiftung und der Stiftung Niedersachsen.

Fakten:

Ich wollte immer Gegenwart

Rudolf Zwirner

Autobiografie

Aufgeschrieben von Nicola Kuhn

256 Seiten

36 farbige und 36 s/w Abbildungen

23,5 x 16,5 cm

Hardcover

Preis: 25 Euro

ISBN 978–3‑86832–529‑4

Wienand Verlag