Bespitzelung, Überwachung und Einsatz von IMs – nur eine Angelegenheit zwischen Berlin und Bonn? Eine neue Publikation untersucht, inwieweit das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) die Städtepartnerschaft zwischen Magdeburg und Braunschweig benutzte.

20 Jahre nach der deutschen Einheit haben Historiker die Geschichte, Ursachen und Folgen der SED-Diktatur intensiv erforscht. Doch die Untersuchungen beziehen sich meist auf das Gebiet der DDR, die Einflussnahme des SED-Regimes auf die Bundesrepublik wurde bisher wenig thematisiert. Die Studien konzentrieren sich zudem auf Ereignisse und Begebenheiten auf bundespolitischer Ebene. „Doch gerade auf kommunaler Ebene sind viele wichtige Entscheidungen getroffen worden, die große Einflüsse hatten auf das Leben und Wirken der Menschen und in der Gesellschaft“, erklärt Enrico Rennebarth. Der Jurist hat in den vergangenen Jahren große Mengen an Akten und Quellen ausgewertet, um diesen Aspekt der deutsch-deutschen Geschichte zu beleuchten.

Ab Mitte der 1960er Jahre gab es kommunale Kontakte zwischen Städten der DDR und der BRD. Nachdem die DDR engere Partnerschaften zunächst abgelehnt hatte, sah sie später die Möglichkeit, so ihre Propaganda auch in Westdeutschland zu verbreiten und eine der DDR wohlgesonnene Stimmung zu beeinflussen. Schließlich wurde 1985 die erste Städtepartnerschaft zwischen Saarlouis und Eisenhüttenstadt geschlossen, „zur Festigung des Friedens und der Völkerverständigung“, bis zur Wende kamen 58 deutsch-deutsche Freundschaften zustande. Diese wurden ein wichtiger Bestandteil der staatlichen Außenpolitik der DDR, die Aktivitäten wurden zentral geplant und dann regional umgesetzt. An der Spitze der offiziellen Struktur stand das Zentralkomitee der SED, das MfS hatte die Aufgabe, die Einhaltung der Beschlüsse der SED und des Ministerrats zu gewährleisten und eventuelle geheim- bzw. nachrichtendienstliche Tätigkeit der BRD abzuwehren.

Zwischen Braunschweig und Magdeburg hatte es 1975 erste Kontakte gegeben, bei denen die Wassergewinnung, Abwasserprobleme, Umweltschutz und die Schaffung eines Grenzübergangs bei Brome für den kleinen Grenzverkehr Themen waren. Der offizielle Partnerschaftsvertrag wurde am 26. Februar 1988 unterschrieben. „In Braunschweig hatten mehrere sicherheitsempfindliche Institutionen ihren Sitz, die Fernspähkompanie 100, die verschiedenen Einrichtungen der TU, die PTB“, zählt Rennebarth auf. So sei die Stadt für die DDR von besonderer Bedeutung gewesen.

Ausgehend von den streng geheimen und vertraulichen rechtlichen Bestimmungen des MfS stellt Rennebarth die Frage, ob es eine Einflussnahme der DDR im Rahmen der Städtepartnerschaft gegeben hat und ob dazu ein Netz von inoffiziellen Mitarbeitern, Agenten und Informanten (IM) aufgebaut wurde. „Mit Öffnung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR für Forschung und Medien war es erstmals möglich, die inoffizielle Seite der Städtepartnerschaft und damit die wirklichen Verhältnisse näher zu betrachten“, erklärt Rennebarth die Quellensituation.

Während der deutschen Teilung gab es zahlreiche Begegnungen, in beiden Städten war die Unterstützung der Bevölkerung groß. Die kulturellen, politischen und sportlichen Kontakte stießen auf reges Interesse. Doch neben den offiziellen Strukturen der DDR war ein besonderer Teil des Staatsapparates im Hintergrund damit beschäftigt, die innerdeutschen Städtepartnerschaften zu überwachen und zu steuern. Dabei spielte das MfS mit seinen IMs bei der Organisation der Städtepartnerschaften eine wesentliche Rolle. Schwerpunkte ihres Einsatzes waren die politischen Veranstaltungen. Ziel war, IMs in Schlüsselpositionen, z. B. im Rat der Stadt Braunschweig anzuwerben, um darüber Einfluss auf die konkrete Organisation der städtepartnerschaftlichen Aktivitäten und dein Kreis der Besucher zu haben. „Bei 83 Prozent der Besuche zwischen Vertretern der beiden Städte waren IMs dabei“, fand Rennebarth heraus. Dazu wurden sie mit detaillierten Einsatzplänen und Angaben über Ort, Zeit und ihre Aufgaben ausgerüstet.

Rennebarth gibt zu bedenken: „Die Tätigkeit des MfS wird seit der Wiedervereinigung als ein Problem der Menschen in den neuen Bundesländern gesehen. Doch dabei wird nicht beachtet, dass die Stasi auch in der BRD tätig war.“ Besonders interessiert war sie an Zielobjekten und ‑personen aus Politik, Militär, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, die nah an der innerdeutschen Grenze lagen und somit eine potentielle Gefahr für die DDR darstellten. Dafür bediente sich die DDR der Identitäten verschiedener Braunschweiger Bürger, um Personalausweise zu fälschen.

Das Netzwerk in Braunschweig umfasste 18 Personen, weitere 11 lebten in der näheren Umgebung. Nur selten kannten sie sich untereinander, in wenigen Fällen waren es auch Ehepaare. Alle jedoch waren Staatsbürger der DDR. So war die Staatsführung gut unterrichtet über die örtlichen und lokalen Institutionen und Braunschweiger Persönlichkeiten. Durch das hohe öffentliche Interesse an den Städtepartnerschaften durften jedoch keine IMs unter den bundesdeutschen Delegationsteilnehmer angeworben werden. Vereinzelt konnte die Bundesrepublik auch Spionagetätigkeiten aufdecken und abwehren.

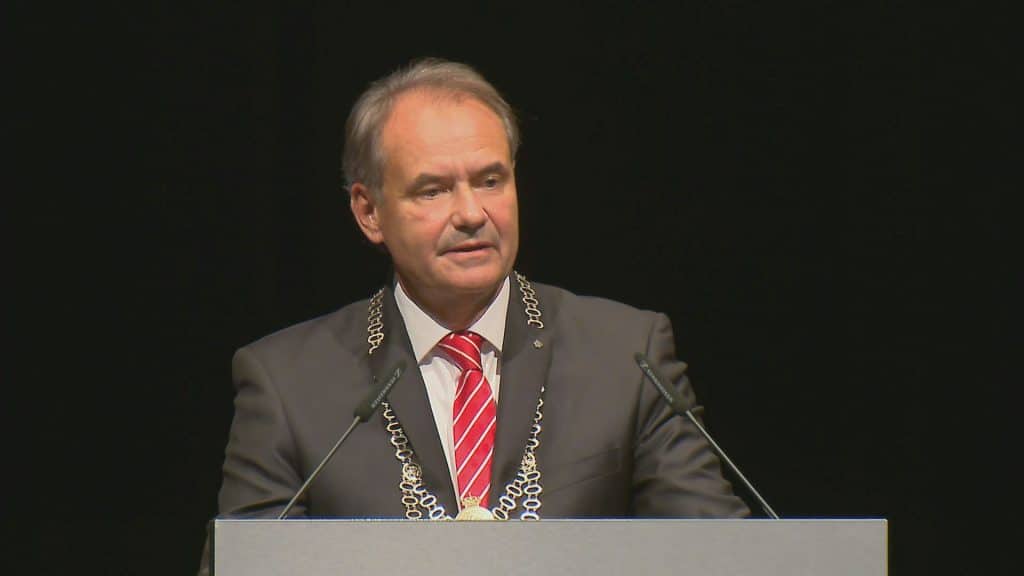

„Die Vorgänge sind rechtlich verjährt und werden strafrechtlich nicht mehr verfolgt“, stellt Rennebarth klar. Die Auswertung der MfS-Unterlagen und der IM-Akten leistet jedoch einen wertvollen Beitrag zur rechtlichen und historischen Aufarbeitung der MfS-Vergangenheit. Dafür wertete Rennebarth nicht nur zahlreiche Akten aus, er führte auch Interviews mit Zeitzeugen, so dem damaligen Braunschweiger Oberbürgermeister Gerhard Glogowski und mit Personen, deren Identität das MfS zur Erstellung von Doppelgängerinterviews verwendete.

Die Publikation erscheint in der Reihe der Braunschweiger Werkstücke des Stadtarchivs Braunschweig mit Unterstützung der Braunschweigischen Stiftung.

Nach der Wiedervereinigung wurde die Partnerschaft, wie viele innerdeutsche Städtefreundschaften, erneuert und ideologische Bezüge und staatspolitisches Vokabular aus dem Vertragstext entfernt. Auch heute gibt es zahlreiche gemeinsame Aktivitäten der beiden Städte.

Informationen

Enrico Rennebarth, Kommunale „Innerdeutsche Außenpolitik“ und das Ministerium für Staatssicherheit der DDR am Beispiel der Städtepartnerschaft Braunschweig – Magdeburg (Braunschweiger Werkstücke 117), Appelhans Verlag Braunschweig 2017

Preis: 29 Euro

Das Buch ist demnächst erhältlich im lokalen Buchhandel oder im Stadtarchiv Braunschweig, Schlossplatz 1