Als die Umbaupläne des Landes für das Vieweghaus im Herbst 1978 in Braunschweig bekannt wurden, breitete sich ein am Ende erfolgreicher Proteststurm aus.

Im Oktober 1804 bezog der Verleger Friedrich Vieweg sein neues Wohn- und Geschäftspalais am Braunschweiger Burgplatz; 1974 verließ die Firma (als Teil der Bertelsmanngruppe) die Stadt und zog nach Wiesbaden. Sie hinterließ ein abgewohntes, abgenutztes Gebäude, zugleich Baudenkmal ersten Ranges. Das Land Niedersachsen erwarb 1974/76 das Anwesen, um dort dem Braunschweigischen Landesmuseum zukünftig einen angemessenen Hauptsitz in der Stadtmitte nach langen Jahrzehnten nachteiliger Baulichkeiten anbieten zu können. Im Rahmen der für 1985 geplanten großen Landesausstellung „Stadt im Wandel“, vergleichbar mit der Landesausstellung „Die Staufer“ in Baden-Württemberg von 1977, sollte das Haus der Öffentlichkeit übergeben werden. Dieser Beitrag ist Teil 3 einer vierteiligen Reihe (s.u.) anlässlich des 250. Geburtstags des Berliner Baumeisters Friedrich Gilly, der das Vieweghaus entwarf.

Das Land als Bauherr beauftragte über den Regierungsbezirk Braunschweig zwei Architekten mit den Umbauplänen. TU-Professor Röcke hatte im Städtischen Museum Braunschweig zwischen 1973 und 1976 in die zentrale Halle Emporen eingebaut. Damals modern, wurden sie vor gut zehn Jahren schon wieder entfernt. Sein Partner im Vieweghaus-Projekt war Prof. Dieter Quiram.

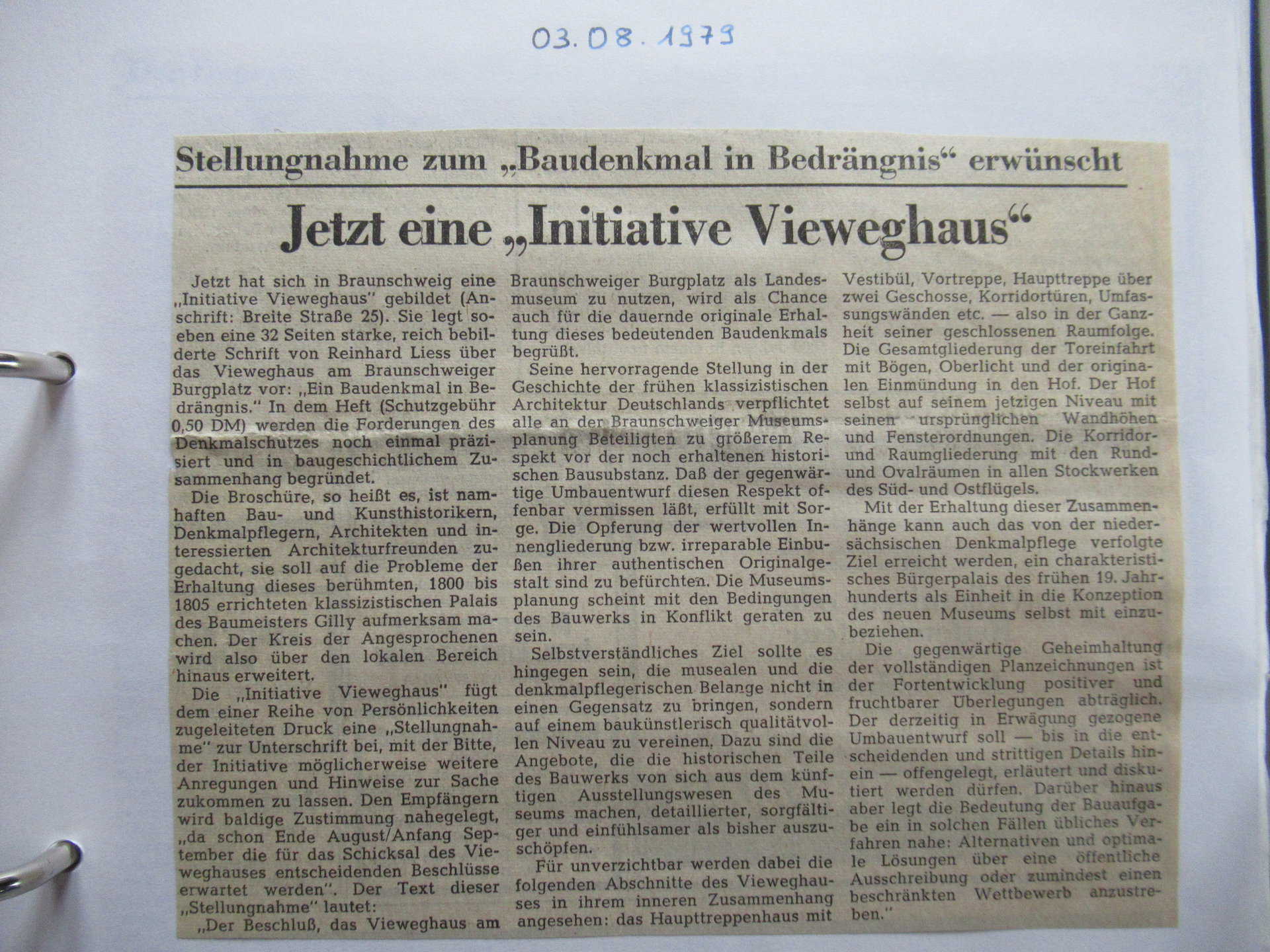

Das Bekanntwerden der Pläne und das Umbauvolumen lösten ab Herbst 1978 in Braunschweig einen sich langsam ausbreitenden Proteststurm aus. An dieser Stelle kann nur auf die Grundrichtungen der damaligen scharfen Auseinandersetzungen aus den Jahren 1979 bis 1982 eingegangen werden, an den sich der Umbau bis 1985 anschloss. Gegenüberstanden sich das Baudenkmal Vieweghaus und eine für dessen umfangreiche Originalsubstanz außen wie innen unempfindliche Umbauplanung. Ihr Ziel war: so viel museale Nutzungsfläche wie möglich.

Bis zur Unkenntlichkeit verstellt

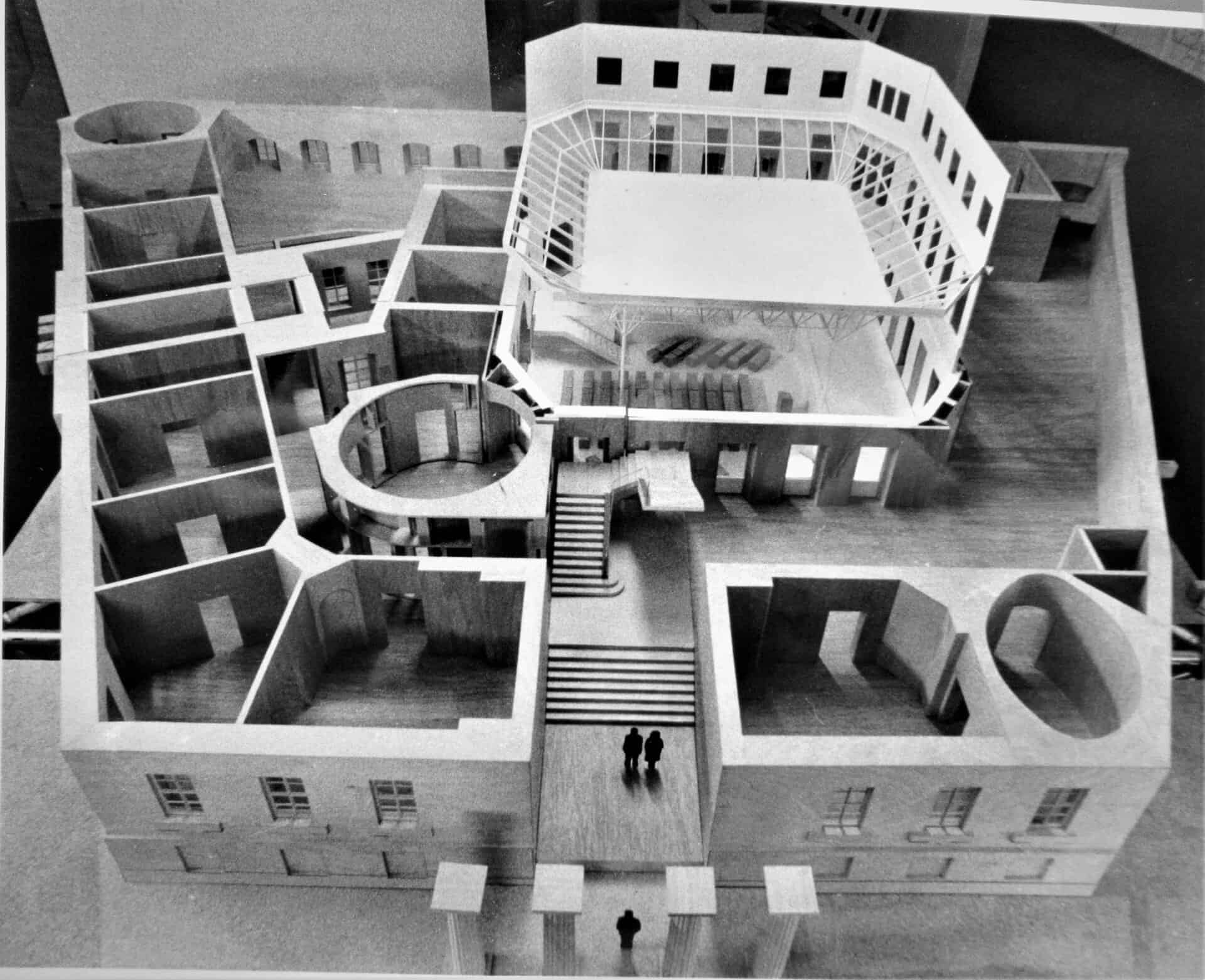

Wie auf der Abbildung der Erstplanung von Röcke und Quiram vom 18. Juli 1979 in der BZ zu erkennen ist, sollte der Innenhof um etwa 1,40 Meter angehoben werden, um darunter Magazinräume einrichten zu können. Das hätte die Toreingänge zum Burgplatz und zu der Straße „Vor der Burg“ unten gekappt. Einbauten hätten den originalen Innenhof mit seinen dreistöckigen Fronten bis zur Unkenntlichkeit verstellt. Ein Lichtdach war vorgesehen, das das Gebäude bereits in der Mitte des ersten Obergeschosses optisch zerteilt hätte. Ferner sollte die originale Treppe im Zugang am Burgplatz zu den ehemaligen Wohn- und Geschäftsräumen von ca. 1803 weichen. Vom inneren Burgplatzflügel bis zum Südflügel waren rings um den Hof lange, durchgängige Museumsräume vorgesehen, die gerade im Burgplatzflügel die kleinteiligen Raumabfolgen von Vater und Sohn Gilly aus Eck‑, Oval- und Rundräumen beseitigt hätten.

Höchste Gefahr war im Verzuge. Doch die besorgten Bürger wurden von der Landesdenkmalpflege, der Museumsleitung und vom Land immer wieder beschwichtigt, wesentliche Teile wie die Außenmauern und ein vage umrissenes Inneres blieben doch erhalten. Alles würde für die museale Nutzung doch sehr ansehnlich werden, und Braunschweig erhielte eine große Landesausstellung. Diese Lockmittel vor Augen, waren auch Lokalpolitiker und Landtagsabgeordnete mit den Umbauplänen zufrieden.

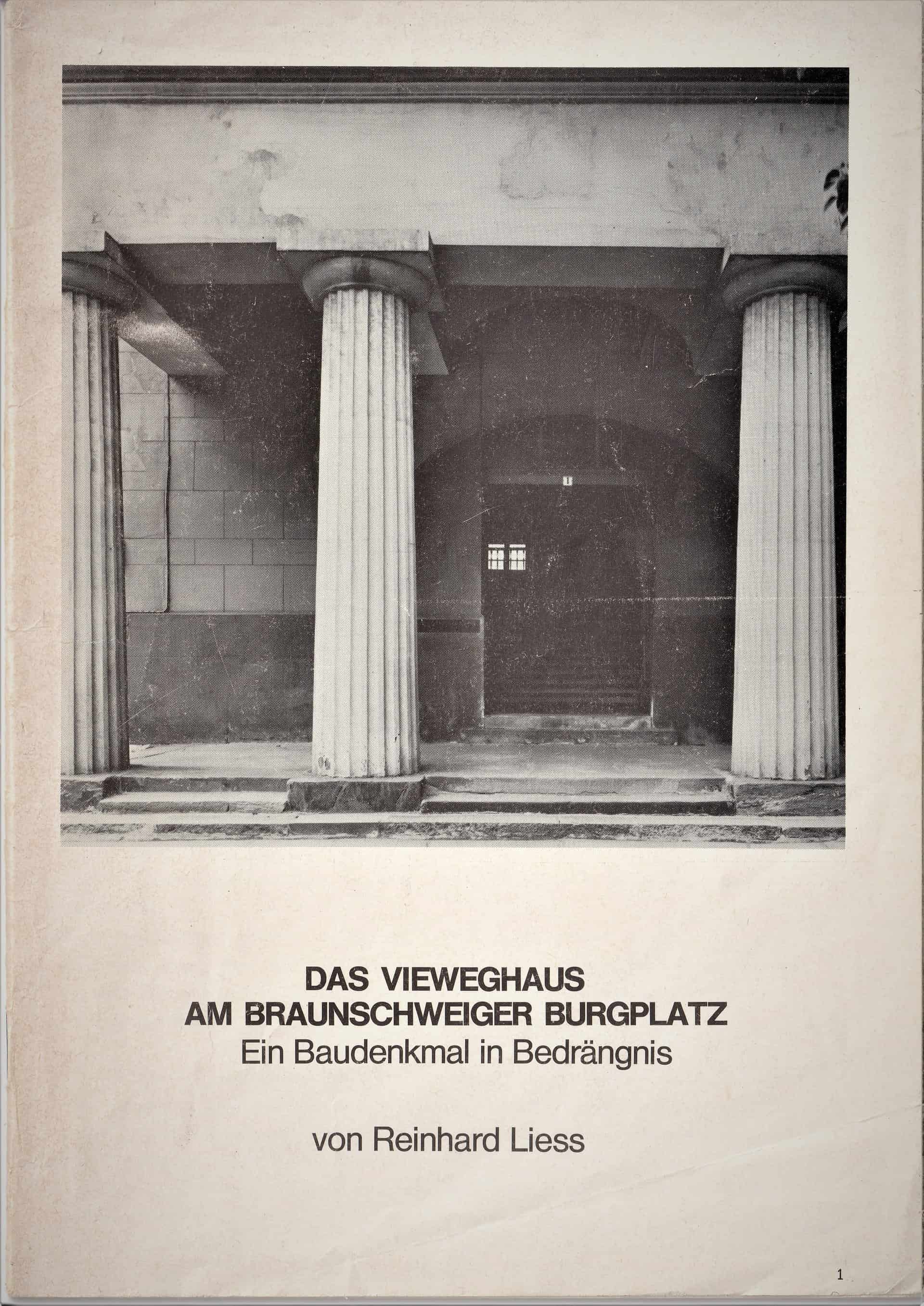

„Initiative Vieweghaus“ gegründet

Erster Widerstand regte sich aus der TU seitens ihres Kunstgeschichtsprofessors Dr. Reinhard Liess. Er wurde massiv durch den Braunschweiger Unternehmer und Liebhaber seiner Vaterstadt Richard Borek (*1943) unterstützt. Sie gründeten im Juli 1979 die „Initiative Vieweghaus“, gaben die von Liess verfasste Broschüre „Das Vieweghaus. Ein Baudenkmal in Bedrängnis“ heraus, die sich zum ersten Mal wissenschaftlich mit der Urheberschaft der Gillys und den baulichen Besonderheiten des Vieweghauses auseinandersetzte sowie die Umbaupläne von Röcke und Quiram genau untersuchte. Deren Ansatz, eine „modernisierende Restaurierung“ des Vieweghauses auf Kosten desselben, lehnte die Initiative ab. Liess resümierte zutreffend: „Der Röckeplan passt nicht ins Vieweghaus. Das Vieweghaus passt nicht in den Röckeplan.“

Bürgerproteste gegen den „Röckeplan“

Der Bürgerprotest von Liess und Borek rüttelte die bundesdeutsche Fachwelt aller bau- und kunstgeschichtlichen Lehrstuhlinhaber – mehr als 200 an der Zahl, die Denkmalpfleger und Museumsdirektoren außerhalb Niedersachsens und freilich Interessierte in der Braunschweiger Öffentlichkeit wach. Sie votierten alle gegen die Umbauvorhaben des Landes. Nicht aber die lokalen Museums- und Bibliotheksdirektoren; nein: obwohl gerade die Direktoren von der Augustbibliothek in Wolfenbüttel und vom Städtischen Museum in Braunschweig angesichts ihrer verdorbenen zentralen Gebäudehallen die ersten eines Protests hätten sein können. (Umbau Augusteerhalle in Wolfenbüttel F.W. Krämer, 1968; zum Städtischen Museum s.o.). Dienststellung und persönliche Befindlichkeiten hinderten sie daran, für das Vieweghaus einzutreten.

Es beeindruckt, mit welcher Akribie, Ausdauer und unermüdlichen, wissenschaftlicher Überzeugungsarbeit Liess und Borek, verstärkt von außerhalb aus Berlin und Rom durch Prof. Dr. Hans Reuther und den ehemaligen Braunschweiger Landesdenkmalpfleger Dr. Kurt Seeleke die Öffentlichkeit aufzurütteln imstande waren, wie viele hundert Briefe mit der erwähnten Broschüre zur Information über das Gebäude verschickt wurden, Memoranden verfasst, Pläne erbeten, Gesprächstermine mit Ministeriumsvertretern abgesprochen und anderes Notwendige zur Bewahrung der Originalsubstanz des Vieweghauses getan wurde.

Kritiker wurden abgekanzelt

Das Land, die Museumleitung, unter deren Obhut das Vieweghaus ab 1985 gelangen sollte, die Landesdenkmalpflege und die Stadt Braunschweig sahen aber in der „Initiative Vieweghaus“ nur einen Störenfried. Auch würde sie die millionenschwere Ausstellung in Braunschweig gefährden. Das Land drohte immer wieder mit der Zurücknahme der Fördergelder. Die ministerialen Stellen in Hannover ließen Gesprächsabsichten und die Einsichtnahme in die Umbaupläne platzen, und wenn es wie am 17. Januar 1980 zur öffentlichen Vorstellung der Pläne kam, saßen die Vertreter der Initiative abgeschoben im Raumhintergrund ohne eine wesentliche Beteiligungsmöglichkeit. Dass ein solcher Umgang mit hochrangigen Wissenschaftlern und Wirtschaftsfachleuten einem demokratischen Rechtsstaat unwürdig sei, wurde in der lokalen Presse mehrfach geschrieben.

„Geheimniskrämerei“ bestimmte den Austausch zwischen den Landesstellen und der Initiative. Zumeist veröffentlichte die Lokalpresse Meldungen über neu gefundene Kompromisslösungen, denen aber die Vertreter der Initiative misstrauten. Die „Initiative Vieweghaus“ hielt durch. Mit einem Mal – noch im Herbst 1982 – mussten die Pläne überarbeitet worden sein. Der Hof des Vieweghauses blieb auf Straßenniveau, so dass die Lichtdunkelinszenierung des Weges von „Vor der Burg“ in den Hof erhalten blieb. Auch durch den Fortfall der übrigen Hofeinbauten bis auf eine schmale doppelläufige Treppe ins erste Obergeschoss vor dem Nordflügel konnten die gewinkelten, dreigeschossigen Hoffronten wieder wahrgenommen werden, auch trotz des eingebauten, herabgezogenen Daches.

Erfahrung aus florentinischen Museen

Die Treppengeländer hatte man im Sinne von Kurt Seelekes Erfahrungen in florentinischen Museen verfeinert, und die Handläufe aus filigranen Stählen angefertigt. Sogar die bis 1982 umkämpfte Holztreppe im Toreingang zum Burgplatz wurde in den Nordflügel eingebaut und dient ab dem ersten Obergeschoss als Hauptzugang zu den Museumsräumen. Dass sogar noch Reste des um 1800/02 aufgegebenen Plans der Gillys, zwei dorische Säulenpaare im Torweg zum Burgplatz einzustellen, wieder entdeckt wurden, erfreut im Nachhinein.

Es war der Initiative auch zu verdanken, dass der Standort der Treppe von der Landesdenkmalpflege genau untersucht wurde. Außen kann man den Planwechsel auch heute noch leicht erkennen, denn die Anstückmauern neben der Eingangstür – was niemand damals sah – sind vier- bis fünfschichtig, während die angrenzenden Steinlagen des älteren Kellersockels stets dreischichtig sind. Im Inneren konnte neues Mauerwerk etliche rechteckige und runde Raumabfolgen im Sinne der Gillys zurückgewinnen.

Als die Landesausstellung 1985 eröffnet wurde, waren wesentliche Teilen des Vieweghauses durch das jahrelange Engagement der Initiative gerettet worden, so dass das Werk der Gillys noch immer sehr beeindruckt.

Dr. Bernd Wedemeyer ist Bau- und Kunsthistoriker sowie Autor mehrerer Bücher über das Braunschweiger Residenzschloss.

Teil 1: www.der-loewe.info/die-wiedergeburt-der-architektur

Teil 2: www.der-loewe.info/ein-in-deutschland-einzigartiges-wohn-und-geschaeftshaus