Gillys Vieweghauses in Form eines sehr strengen, ornamentarmen Klassizismus war eine enorme Neuerung auf dem mittelalterlich gestimmten Burgplatz.

Als der Berliner Verleger Friedrich Vieweg, Bauherr des Vieweghauses und Schwiegersohn des Braunschweiger Verlegers Johann Heinrich Campe, 1798 seinen Antrag für den Bau eines palaisförmigen Wohn- und Verlagshauses am prominenten Braunschweiger Burgplatz stellte, traf er auf einen verständigen Herzog. Auch Carl Wilhelm Ferdinand hatte sich vor 1800 bemüht, das mittelalterliche Stadtbild von Braunschweig durch neue Großbauten zu verschönern.

Seit den 1760er Jahren hatten Baumeister wie E.W. Fleischer, E. Horn und G. Langwagen immer wieder klassische Elemente wie zum Beispiel flache Tempelfronten und Portiken bei ihren Projekten verwendet, aber in eine ornamentreiche, hierarchisch – barocke Gliederung einbezogen. Das Vieweghaus zeigt uns hingegen den neuen Baustil, der damals in Deutschland von einigen fortschrittlichen Architekten bevorzugt wurde. Zu jenen zählten vor allem die Gillys aus Berlin.

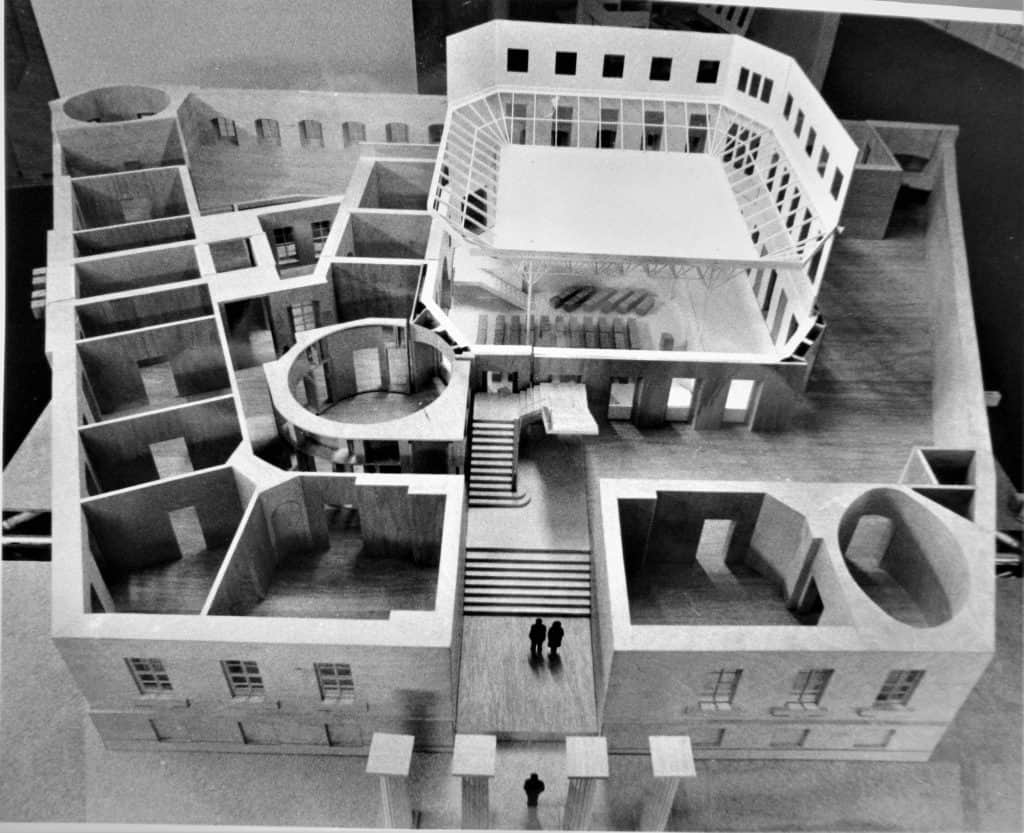

Mit großem Lichthof

In Ermangelung von beweiskräftigen Archivalien wird seit dem späten 19. Jahrhundert bis heute das Vieweghaus stilistisch dem Baumeister David Gilly (1748–1808) zugeschrieben. Aber dieser verwirklichte wohl eher die Anregungen seines Sohnes Friedrich und leitete vor Ort die Bauarbeiten zwischen 1800 und 1804. So zeigt auch nach seinen Umbauten um 1865 und von 1982 bis 1985 dieses in Deutschland einzigartige Wohn- und Geschäftshaus aus vier dreigeschossigen Gebäudeflügeln auf trapezförmigem Grundriss mit großem Lichthof eine monumentale Gestalt: Gillys Baustil in Form eines sehr strengen, ornamentarmen Klassizismus. Eine enorme Neuerung auf dem mittelalterlich gestimmten Burgplatz! (Abb.1)

Friedrich Gilly hatte ihn aus der griechischen Antike als dem Ursprung von Architektur unter dem Einfluss der französischen „Revolutionsarchitektur“ entwickelt. Wie die Franzosen noch in der Zeit des Königtums interessierte ihn an der Antike bloß die Gruppierung der großen Baumassen aus rein stereometrischen Körpern wie z. B. Kubus, Zylinder und Kugel.

Gegensätze bestimmen das Bild

Gillys Baugesinnung führte am Vieweghaus zu einer Neubestimmung und Umformung althergebrachter Baudetails wie Wandfläche, Säulenhalle, Kellersockel, Fensterbank, Tür- und Fenstersturz, Pfeiler, Attika und Wirtschaftswege. Gegensätze bestimmen das Bild: glatte Wandflächen stehen neben kubischen Bauteilen. Gegenseitig steigern sie ihre Wirkung und werden zu eigenständigen Bauteilen. Jedes wirkt wie das Monument seiner Funktion (Abb.2). Es wird damit zu einem ‚Blicklenker‘ zwecks genauer Erfassung von Gebäudeausmaß, Mauerstärke, Stockwerkanzahl, Hauseingängen, Fensterstandorten etc. Damit wird auch die Bauaufgabe ‚Wohnhaus’ am Vieweghaus insgesamt neu bestimmt. Es genügte eine zeitgenössisch modern anmutende Massengruppierung, die fast ohne die kleinteiligen, gliedernden Ornamente der vorangehenden Jahrhunderte auskommt.

Der Weg wird inszeniert

Betritt der Besucher das Hausinnere von der Straße „Vor der Burg“, wird er durch die weit herunter gezogenen Trennwände über Halbbögen nach innen geleitet (die für durchfahrende Fuhrwerke hoch genug waren). Der Weg wird dem Besucher inszeniert. Er kommt aus dem Licht der Straße, betritt einen dunklen, gewinkelten Weg und kommt wieder ins Helle des Lichthofs (Abb.3).

Zum Burgplatz hatte Gilly den inneren Torweg entsprechend zum äußeren Portikus innen mit zwei dorischen Säulenpaaren und schweren Gebälken besetzt, den man durch das gedrückte Halbbogenportal hätte betreten sollen. Das war F. Vieweg dann doch zu wuchtig und ließ die Tür nachträglich zusetzen und zum Burgplatz ein aufwendiges hölzernes Treppenhaus einbauen (bis 1982, Abb. 4; im Nordflügel teils erhalten). Der äußere viersäulige Portikus mit schwerer Attika war jetzt der Haupteingang für Fußgänger; sein optisches Pendant, der zweisäulige dorische Portikus an der Ecke Papenstieg/„Vor der Burg“ störte den Straßenverlauf und wurde 1931 abgetragen (Abb.5).

Optisches Gegengewicht

Die Monumentalität des Vieweghauses prägt auch seine städtebauliche Riegelwirkung. Beide Flügel (Abb. 6), der Burgplatzflügel und der links anschließende an der Straße „Vor der Burg“ mit flachem, übergiebeltem Mittelrisalit über starkem Rustikamauerwerk neben der sonstigen feinlinigen Quaderzeichnung der Erdgeschosswände, bilden zusammen auf der westlichen Burgplatzseite das optische Gegengewicht zu Burgpalast und Blasiusdom. Damit war der Platz nach Westen großflächig geschlossen, und das Burgensemble hatte seine Kastellwirkung auf neuzeitliche Weise wieder erhalten. Die alten Riegelbauten, das Burgtor, das herzogliche Pantomimenhaus und zwei andere Gebäude waren ja vom diesem überbaut worden.

Die kubische und städtebaulich einfühlsame Entwurfsart sind das handwerkliche Signet von Friedrich Gilly. Die älteren Projekte des Vaters David sind eher eine Mischung von Spätbarock und Frühklassizismus und jüngere, wie das dem Vieweghaus ähnelnde Amtshaus in Steinhövel (1799), entstanden wohl schon unter dem Eindruck der Entwürfe des Sohnes.

Denkmal für Friedrich den Großen

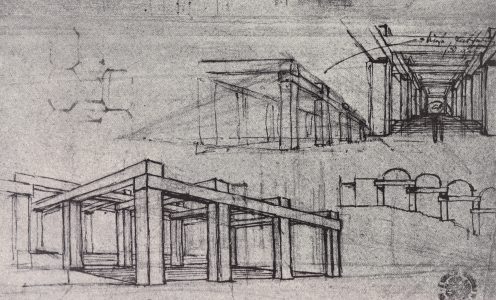

Bei der Suche nach Vorgaben in Friedrich Gillys Plänen muss man vor allem an das unausgeführte Denkmal für Friedrich den Großen von 1796 denken. Die Pfeilerhalle am Hang (Abb. 7) als völlig ornamentloser Bau aus bloßen Stützen und Balken findet sich buchstäblich als Wandgliederung auf der Papenstiegfront des Vieweghauses wieder (Abb.8.). Auch andere Elemente vom Vieweghaus wie Portiken, Gebälke und der bogenüberfangene Torweg zur Straße „Vor der Burg“ wurden im Denkmalsentwurf beim Eingangsbau vorgebildet.

Betrachtet man Gebautes von Friedrich Gilly, muss an das große (nicht mehr existente) Wohnhaus in Berlin in der Behrensstraße erinnert werden (Abb. 9). Es gleicht in der Massengruppierung der Wohngeschosse und in vielen vereinfachten Details dem Vieweghaus, zum Beispiel besonders der Front zu „Vor der Burg“ (Abb.10).

Häuserzeile mit „Revolutionsarchitektur“

In Braunschweig regten die Entwürfe der Gillys mehrere Baumeister an. Um 1800 gab H.L. Rothermund seinen Bauten auf der gegenüberliegenden Seite des Vieweghauses eine sehr ähnliche Form (Abb. 11). Dadurch besitzt Braunschweig eine Straßenzeile jener „Revolutionsarchitektur“, wie sie sonst eigentlich nur noch in Paris die Rue de Colonnes aufweisen kann.

Auch P.J. Krahe (1758–1840) entwarf 1806 das Palais am Magnitor für Prinz Friedrich Wilhelm ganz im Sinne des Vieweghauses. Der Rohbau des kubischen, abweisend wirkenden Palais wurde nach 1815 abgebrochen. Auch Krahes Torbauten in Braunschweig und sein Haus „Salve Hospes“ von 1805 zitiert wie die beiden anderen Lokalbeispiele etliches vom Vieweghaus: den hohen Kellersockel, die bloßen Fenstereinschnitte und massigen Gebälke. Aber insgesamt wirkt das Haus „Salve Hospes“ aufgrund der älteren spätbarocken Schulung Krahes ornamentreicher, so dass das Massige wie getilgt erscheint.

Ottmer nahm Anleihen von Gilly

Selbst der jüngere Carl Theodor Ottmer (1800–1843), Schüler Krahes und Braunschweiger Nachfolger Karl Friedrich Schinkels, setzte Details nach Gillys Entwürfen ein. Ottmer gestaltete aber nach Bauaufgabe und Standort eines Bauteils. Gillys geböschte hohe Sockel, die gedrückten Halbbogenfenster, ornamentlosen Pfeiler und Gebälke setzte er in Erdnähe und bei nachrangigen Bauteilen ein. Näher am Betrachter konnten die Baudetails dann wieder formenreicher ausfallen. Diese sich steigernde, pointierte Gestaltung kann man sowohl am rekonstruierten Schloss am Mittelrisaliten und auf den Seitenflügeln, am „Alten Bahnhof“ und an der Villa am Wilhelmitorwall (von 1841) entdecken.

In Deutschland und Frankreich zählt das Vieweghaus zu einer sehr kleinen Gruppe erhaltener Bauten von gleicher Gestaltung aus der Zeit der „Wiedergeburt der Architektur“. Peter Speeths Zuchthaus (1810/26) in Würzburg und einige erhaltene Zollbauten rings um Paris mögen hier als weitere Beispiele genügen.

Dr. Bernd Wedemeyer ist Bau- und Kunsthistoriker sowie Autor mehrerer Bücher über das Braunschweiger Residenzschloss.

Hier geht es zu Teil 1 der Serie.

Hier geht es zu Teil 3 der Serie.