Der berühmte Berliner Baumeister Friedrich Gilly schuf auch das Vieweghaus am Burgplatz.

In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag des berühmten Berliner Baumeisters Friedrich Gilly zum 250. Mal. Er gilt auch als Erbauer des Vieweghauses in Braunschweig. Die Geschichte des Gebäudes am Burgplatz, in dem heute das Braunschweigische Landesmuseum beheimatet ist, zeichnet „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ in einer vierteiligen Reihe nach. In Teil 1 erinnern wir an die wichtigsten Lebenstationen des damals modernsten Baumeisters Deutschlands, dessen Entwürfe bis in die heutige Zeit wirken.

Am 16. Februar 1772 wurde Gilly in Stettin geboren. Er entstammte einer hugenottischen Familie aus Frankreich, die sich in Preußen 1689 angesiedelt hatte. Die Gillys waren Strumpfwirker und Kaufleute, und erst Friedrichs Vater David (1748–1808) wechselte 1761 ins Baufach. Nach etlichen Dienstjahren zog er 1788 nach Berlin und wurde dort Geheimer Oberbaurat für die Provinz Pommern.

Vom Vater gefördert

Der Vater förderte die Leidenschaft des Sohnes für die Baukunst in jeder Weise. Schon ab dem 16. Lebensjahr nahm Friedrich Unterricht an der Berliner Akademie für Bildende Künste unter anderem bei Carl Gotthard Langhans, dem Baumeister des Brandenburger Tors, im Fach Architektur sowie bei Daniel Chodowieki und Johann Gottfried Schadow im Zeichenfach. Schadow widmete ihm 1801 eine Büste.

Am 3. August 1800 verstarb Friedrich Gilly viel zu früh an Tuberkulose. Sein Werk umfasst nur wenig Gebautes, fast nichts ist erhalten. Hingegen ist sein Nachlass an Entwürfen und theoretischen Schriften zu Architektur und Lehre sehr umfangreich.

Gilly begründete in seiner Zeit ein Interesse am Denkmalschutz. Als er den Vater 1794 auf einer Dienstreise nach Westpreußen begleitete, begeisterte er sich für die halb verfallene Marienburg des Deutschen Ritterordens in Westpreußen. Gillys Zeichnungen der großen Burg wurden durch ihre Ausstellung 1795 in Berlin berühmt und vervielfältigt, wodurch sie eine neue Empfindlichkeit für die vergehenden Altertümer Preußens als Nationalbaukunst des Landes erweckten, verbunden mit einem Appell zu deren Erhaltung.

Schutz der Altertümer

Gillys bedeutendster Schüler Karl Friedrich Schinkel erwirkte aufgrund dieses neuen Geschichtsbewußtseins ab 1815, dass in Preußen der Staat für den Schutz der Altertümer einstand. 1919 gingen daraus im Deutschen Reich im Verein mit den frühen Denkmalschutzgesetzen in anderen deutschen Ländern wie Baden und Hessen der Denkmalschutz als Verfassungsauftrag hervor.

Aber Gilly verehrte – wie im späten 18. Jahrhundert auch nicht anders zu erwarten – besonders die griechische Architektur der Antike, nach Studien der Stichwerke zum Beispiel von James Stuart und Nicholas Revett von 1762 in der königlichen Bibliothek in Berlin. Ferner traf er dort auf die jüngsten Veröffentlichungen der französischen Theoretiker und Architekten wie J. F. Blondel, J. L. Desprez, E. L. Boullée, M. A. Laugier und N. Ledoux. Diese Vertreter einer neuen Architektur in Frankreich wandten sich bereits zu Zeiten der Monarchie gegen die Affektiertheit des Rokokos und die Eintönigkeit des Louis seize. Blondels und Ledoux Lehren vom „Charakter“ einer Baufaufgabe sollten zum „wahren Stil“ und damit zu den Anfängen der Architektur führen, vergleichbar mit J. J. Rousseaus Forderungen zu einem Zurück zum Urzustand der Menschen.

Französische Vorbilder

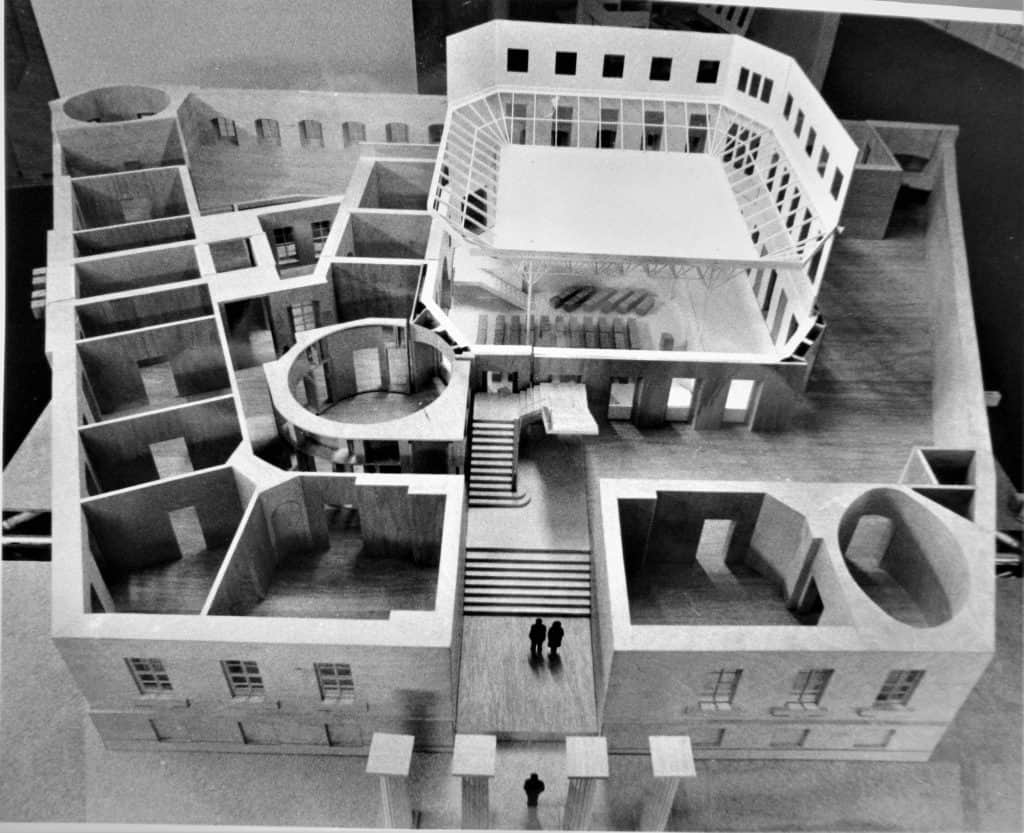

Desprez, Laugier, Boullée und Ledoux sahen außerdem in den einfachen stereometrischen Körpern wie Kugel, Quader, Zylinder und Kegel die urtümlichen Bauformen. Nicht immer zur Verwirklichung gedacht, stellten sie häufig überzeitliche Projekte wie Grabbauten und Denkmäler dar. An der auch von ihnen verehrten griechischen Antike interessierte sie nicht die gestalterische Fülle, sondern bloß die sich steigernde Anordnung großer Baueinheiten und der pure Säulen- und Gebälkbau. Für notwendige kleinere Bauteile wie Tore, Eingangshallen und Portiken wurde daher ein Gefüge aus ornamentlosen Stützen, Balken, Mauerflächen und Gewölben verwendet. Mitunter kam noch die dorischen Säulenordnung der Griechen zur Anwendung, weil ihr eine verwandte Wuchtigeit anhaftet. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese kompromisslose Architektursprache von dem Kunsthistoriker Emil Kaufmann zutreffend als „Revolutionsarchitektur“ bezeichnet. Bei Gilly traf man auf ähnliches Gedankengut, und seine Nordfrankreich- und Parisfahrt 1797 bestätigte seine Erkenntnisse.

Schon Gillys frühe Entwürfe einer Toranlage von 1795 und vor allem die vielen Skizzen zum nicht ausgeführten Denkmal Friedrichs des Großen in Berlin von 1796 schildern diese neue Entwurfsart. Besonders die Pfeilerhalle am Hang mit zentraler Rotunde für einen Sarkophag besteht nur noch aus einer gestuften Abfolge von kastenförmigen Hallen gleichen Rasters, getragen von kantigen Stützen und Balken. In Gillys Worten drücke sich nunmehr „Pracht … [in der] allereinfachsten Schönheit [aus]; [in] ehrerbietiger Größe, die allen üppigen Sinnenreiz entfernt…[und] mit Würde zum Anblick des großen Gegenstandes führte“. Allenfalls die „dorische Säulenordnung“ ließ er wie die Franzosen in seinen Entwürfen als Gliederung zu.

Einfache Baugefüge und Bauformen

Gilly entdeckte bei einfachen Baugefügen und Bauformen die ihnen innewohnende, eigene Ästhetik. So sollte von nun an gebaut werden und beim Betrachter hehre Empfindungen geweckt werden, um ihn zum Guten und Schönen zu erziehen. Dies war für Gilly – um nochmals mit seinen Worten zu sprechen – die „Wiedergeburt der Architektur“. Bauten solcher Gesinnung wie das Friedrichsdenkmal sollten aber um ihrer großen Wirkung halber am besten auf einem großen freien (Potsdamer) Platz stehen. Damit trifft man auf eine weitere Neuerung in Gillys Lehre. Eine gewachsene und vielfältige, städtische Umgebung wurde hier zum ersten Mal zu einer rahmenden Folie aufgewertet. Die Umgebung blieb unangetastet, während der Barock durch gezielte Eingriffe in ältere Stadtviertel seine zentralen Bauten hervorhob. Gillys ausgeführte Gebäude waren freilich bescheidener, angepaßter, wie in Berlin die nicht mehr existenten Häuser zum Beispiel in der Behrensstraße sowie in der Breiten- und Jägerstraße von um 1798/1800 zeigen konnten.

Gillys Architekturtheorien wurden ab Janaur 1799 auf einer von ihm mitbegründeten, privaten Architekturgeschellschaft erörtert, zu der auch u.a. Ferdinand Langhaus, Haller v. Hallerstein, Leo v. Klenze, Heinrich Gentz und der junge Karl Friedrich Schinkel zählten. Ihre planerischen Absichten mündeten, unterstützt durch Vater David Gilly, in die am 18. März 1799 von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen eingerichtete Bauakademie. Zur neuen Ausbildung gehörten neben Gillys Entwurfskategorien auch solche Lehrinhalte, die zur Bewältigung aller anstehenden Bauaufgaben dienten. Neben anderen wurde dort Friedrich Gilly Professor fürs Zeichnen und sein Vater David Professor für den Schleusen‑, Brücken‑, Hafen- und Wegebau.

„Bauhaus“ knüpfte an Gilly an

Im frühen 20. Jahrhunderts konnte die moderne Architektur und ihre von antiken Vorbildern gelöste Entwurfsart der „Werkbünde“ und des „Bauhauses“ in Friedrich Gillys betont ornamentlosen Baugefügen und Massengruppierungen direkte Anknüpfung finden. Damit ging auch der Ersatz des Natursteins als Baustoff einher, den Gilly noch verwendet hatte. Die NS-Architektur blieb hingegen beim Naturbaustoff in Verbindung mit einfachsten Formen, der zu einem klobigen Neoklassiszismus führte. Die Vor- und Nachkriegsmoderne schuf aber durch Stahlkonstruktion, Sichtbeton und lichte Glaswände filigrane und solitäre Großbauten. Mies van der Rohes neue Nationalgalerie in Berlin mag als beredtes Beispiel stehen, die Gillys Hallenkonstruktion vom Friedrichsdenkmal frei nachbildet. Darin wirkt Gillys Architektur bis heute nach: das Baugefüge in seiner räumlichen und städtebaulichen Anordnung zu begreifen, um es danach in einem zweiten Schritt angemessen durchzugestalten.

Dr. Bernd Wedemeyer ist Bau- und Kunsthistoriker sowie Autor mehrerer Bücher über das Braunschweiger Residenzschloss.

Hier geht es zu Teil 2 der Serie.