Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 20: Durch Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und Wiederaufbau ist der historische Stadtorganismus am ehemaligen Augusttor völlig überformt worden.

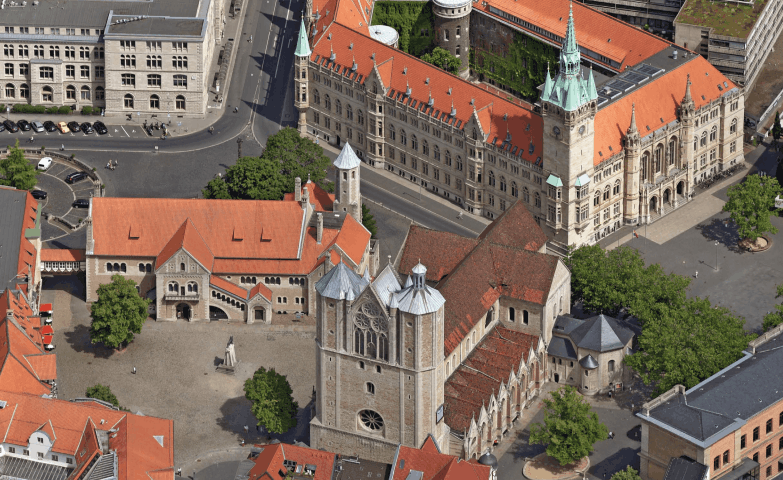

Die Auguststraße gehört zu den breiten Einfallstraßen in das Stadtzentrum Braunschweigs. Ihre heutige Gestalt geht auf den verkehrsgerechten Ausbau der Innenstadt mit der Schaffung des „Kerntangentenvierecks“ in den 1960er und 70er Jahren zurück. Der Straßenzug führt mit vierspuriger Trasse und zusätzlichem Gleiskörper für die Stadtbahn vom John‑F.-Kennedyplatz über den Aegidienmarkt zum Bohlweg. Durch Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und Wiederaufbau ist der historische Stadtorganismus am ehemaligen Augusttor völlig überformt worden.

Umbenennung 1730

Die Auguststraße war eine der Torstraßen im ehemaligen Weichbild Altewiek. Ihren heutigen Namen erhielt sie erst in der Barockzeit: Als 1730 das einstige Aegidientor im Rahmen der damals entstandenen Bastionärbefestigung erneuert worden war, erhielt es nach dem regierenden Herzog August Wilhelm den Namen Augusttor. Damit wurde auch die ehemalige Straße „sunte Egidiendore“ (vor dem Aegidientor) in Auguststraße umbenannt. Erstmals erwähnt wurde sie 1338 als „vor sunte Iliendore“. Entstanden ist das Stadtquartier östlich des 1115 gegründeten Aegidienklosters vermutlich in der Zeit um 1200. Damals ließ Otto IV. eine Befestigung um die Gesamtstadt errichten. Sie umfasste auch das anfangs außerhalb der frühstädtischen Siedlungen gelegene Benediktinerkloster und seine Umgebung. Auf die Stadtmauer Ottos IV. geht das mittelalterliche Aegidientor zurück.

Das ehemalige Weichbild Altewiek blieb ökonomisch hinter den führenden Teilstädten Altstadt und Hagen sowie der Neustadt zurück. Es war überwiegend Wohnort für Handwerker, Kleinhändler und Tagelöhner. Davon zeugt bis heute die kleinteilige Bebauung mit Fachwerkhäusern im Magniviertel. Doch vereinzelt existierten hier auch größere Bürger- und Patrizierhäuser. Sie standen überwiegend im Umfeld des Aegidienmarktes und eben auch in der wichtigen Torstraße vor dem Aegidientor. Die Häuser stachen mit ihrer Größe und Opulenz aus der in der Auguststraße sonst überwiegend bescheidenen Bebauung heraus. Für die „Durchschnittsbebauung“ kann die Häuserzeile an der Einmündung der Auguststraße in den Aegidienmarkt stehen.

Als hervorragendes Beispiel eines großen Bürgerhauses war Auguststraße 33. Es war zuletzt als „Dannenbaumsches Haus“ bekannt. Der Name ging auf eine dort bis zur Zerstörung ansässige Kolonialwarenhandlung zurück. Ursprüngliche Bauherren des mächtigen Bürgerhauses sind nicht überliefert. Es gehörte in der Altewiek zu den wenigen mittelalterlichen Wohngebäuden mit steinerner Bausubstanz: Erd- und 1. Obergeschoss zeigten sich als verputzter Massivbau, auch die Brandgiebel der beiden in Fachwerk gezimmerten Stockwerke bestanden aus Natursteinmauerwerk. An der Hofseite befand sich eine an das Vorderhaus anschließende Kemenate. Aufgrund der Erkenntnisse über den mittelalterlichen Braunschweiger Hausbau ist davon auszugehen, dass der steinerne Unterbau des Dannenbaumschen Hauses auf das 13. oder 14. Jahrhundert zurückging und in der Barockzeit ein neues Portal und größere Fenster erhielt.

Spätgotische Schnitzereien

Seine Bedeutung hatte das Bauwerk jedoch aufgrund des überreich mit spätgotischen Schnitzereien versehenen Fachwerks aus dem Jahr 1517. Das stark vorkragende obere Stockwerk war mit gotischen Maßwerkmotiven verziert, wie man es aus der zeitgenössischen Steinarchitektur oder von Altären und Baldachinen her kennt. Mit seinem qualitativ hochwertigen Schnitzwerk gehörte das Haus zu den kostbarsten Fachwerkbauten der Löwenstadt. Solche Maßwerkschnitzereien waren auch im unzerstörten Braunschweig eine Seltenheit und sind leider an keinem Beispiel mehr vorhanden. Bis zuletzt waren die Speicherstöcke fast unverändert erhalten, wie Ladeluken Dacherker und Fenstergitter sowie die Aufzugsvorrichtung im Dachraum bewiesen.

Ältere Fachwerkbauten aus dem Spätmittelalter waren in der Auguststraße mit mehreren Beispielen vertreten. Dazu gehörte das stattliche Haus Nr. 10, das inschriftlich in das Jahr 1526 datiert war. Die Schwellbalken der auch hier für Speicherzwecke genutzten oberen Stockwerke waren mit Treppenfriesen verziert. Eine zwischen die Treppenmotive eingewobene Inschrift verkündete: „Anno dni m° v° xxvi Och we kas gerame“ und „Goddes tru onde ere nv un imer mere“. In heutigem Wortlaut: „Anno Domini 1526 Oh wie kanns gelingen“ sowie „Gottes Treue und Ehre nun und immer mehr“. Ein ähnliches Bauwerk mit der Adresse Auguststraße 32 war Nachbar des Dannenbaumschen Hauses.

Entwurf von Hermann Korb

Mit dem Bau eines großen barocken Steinhauses sorgte eine völlig neue Architektur für Kontraste im Straßenzug: Im Jahr 1720 entstand in der Nähe der Einmündung der Kuhstraße das stattliche Haus Auguststraße 6. Bauherr war Drost Christoph Daniel Köhler, ein hoher Hofbeamter der herzoglichen Regierung. Nach der Eroberung Braunschweigs durch Herzog Rudolf August von Braunschweig-Wolfenbüttel im Jahr 1671 wurde der fürstliche Hof in Braunschweig immer präsenter. Mit den Hofbeamtenhäusern kamen nun barocke Akzente in das mittelalterliche Stadtbild. Köhler ließ den Entwurf für sein palaisartiges Anwesen mit größter Wahrscheinlichkeit von dem damaligen Landbaumeister Hermann Korb erarbeiten – dem Architekten der Vollendung des Wolfenbütteler Schlosses, der dortigen Bibliotheksrotunde und nicht zuletzt von Schloss Salzdahlum.

Auguststraße 6 gehörte zu den elegantesten Häusern des 18. Jahrhunderts in Braunschweig. Das dreigeschossige Bauwerk zeigte die für Korb typische Gliederung in einem leicht vorspringenden Mittelrisaliten mit Giebel und mit Pilastern betonten Fassadenenden. Das erste Obergeschoss gab sich mit den hohen Fenstern als repräsentative Hauptwohnetage zu erkennen („piano nobile“). Als eines der ersten Privathäuser in der Stadt wies das Haus ein geknicktes Mansardendach auf. Der Clou dieses barocken Kleinods war jedoch das Treppenhaus: In der von Bogenarkaden unterteilten Diele mit mittiger Durchfahrt bestanden zwei seitliche Treppenläufe, von denen jedoch nur der rechte Aufgang in das Obergeschoss weiterführte – eine überraschende Brechung der Symmetrie. Raffiniert war die Lichtführung durch den offenen Luftraum zwischen Erd- und Obergeschoss. Es handelte sich um ein wundervolles Beispiel für die oft ausgeklügelte Architektur barocker Treppenhäuser. Am Stadtmarkt in Wolfenbüttel hat sich im dortigen Standesamt eine vergleichbare Treppe erhalten.

Wohnsitz von Ottmer

Das ursprünglich neun Fensterachsen breite Haus wurde 1790 nach Norden hin um einen gleichartig gestalteten achtachsigen Anbau erweitert, 1878 erfolgte im gleichen Stil ein weiterer Anbau zur Ecke Kuhstraße. Nachdem das als Finanzamt genutzte Anwesen 1944 ausgebrannt war, wurde die aufbaufähige Ruine leider bis auf den jüngsten Gebäudeteil beseitigt. Letzterer ist seit 1994 Bestandteil eines Hotelneubaus. Neben dieser Erinnerung an barocke Baukunst ist an der Auguststraße heute nur ein weiteres Baudenkmal anzutreffen. Es handelt sich um das klassizistische Haus Nr. 17 aus dem späten 18. Jahrhundert. Es war immerhin Wohnsitz des Braunschweigischen Hofbaumeisters Carl Theodor Ottmer.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.