Am „Tag der Archive“ am 2. März präsentiert das Braunschweiger Stadtarchiv die zum UNESCO-Weltdokumentenerbe zählende Hanse-Urkunde von 1476.

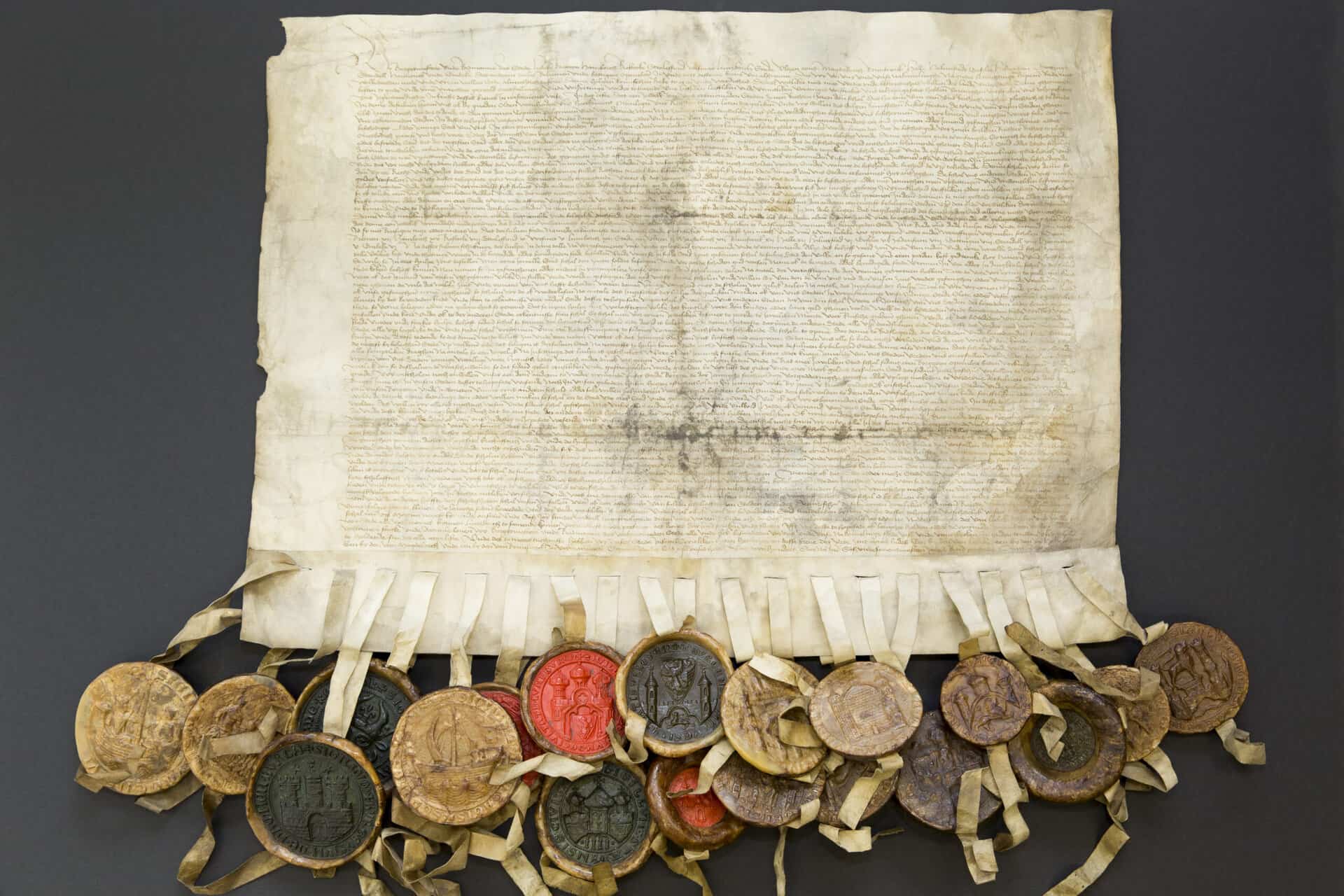

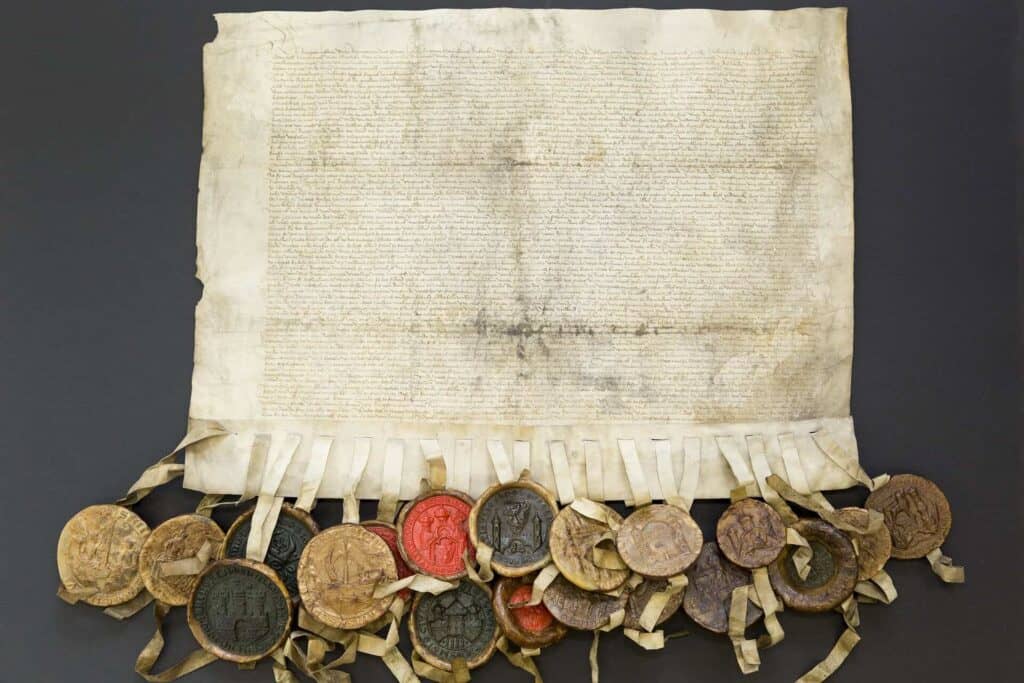

Die Hanse-Urkunde aus dem Braunschweiger Stadtarchiv gehört zum Weltdokumentenerbe der UNESCO. Das Dokument aus dem, Jahr 1476 ist ein Bündnisvertrag zwischen 19 Hansestädten. Sie wird am bundesweiten „Tag der Archive“ am 2. März erstmals öffentlich präsentiert. Die Urkunde ist eines von 17 Dokumenten zur Geschichte der Hanse aus Archiven in Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Lettland und Polen, die in das UNESCO-Register eingeschrieben wurden. Sie dokumentieren das einzigartige historische Phänomen der Hanse, die über 600 Jahre die Geschichte Nordeuropas prägte.

Das Stadtarchiv Braunschweig zählt zu den größten und bedeutendsten kommunalen Archiven Norddeutschlands. Seine Bestände reichen bis in das Jahr 1031 zurück. Die Magni-Urkunde stellt die schriftliche Ersterwähnung Braunschweigs dar und ist Basis für den 1000. Jahrestag Braunschweigs im Jahr 2031. Zu diesem Anlass erscheint im Sommer das von Henning Steinführer, Leiter des Stadtarchivs, herausgegebene Buch „Tausend Jahre Braunschweig – Stand und Perspektiven der Forschung“. Der Band erscheint in der Reihe „Braunschweiger Werkstücke“.

Status ist auch Verpflichtung

Das UNESCO-Programm zum Weltdokumentenerbe, in das die Braunschweiger Hanse-Urkunde im vergangenen Jahr aufgenommen wurde, wurde 1992 initiiert. Im Rahmen des Programms sollen dokumentarische Zeugnisse von außergewöhnlichem Wert in Archiven, Bibliotheken und Museen gesichert und zugänglich gemacht werden. „Mit dem neuen Status als Weltdokumentenerbe ist die Verpflichtung zu umfangreichen und leicht zugänglichen Informationen zu dieser Urkunde verbunden“, schrieb Henning Steinführer in seinem Beitrag in der Herbstausgabe 2023 der Quartalsschrift „Vier Viertel Kult“ (VVK) der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Die Präsentation am „Tag der Archive“ ist Ausdruck dieses Ansinnens.

Die Hanse-Urkunde von 1476 wurde in vier Exemplaren ausgefertigt, die im Umlaufverfahren in den beteiligten Städten besiegelt wurden. Die Ausfertigungen wurden in Braunschweig, Hamburg, Lübeck und Magdeburg niedergelegt. Da das Magdeburger Exemplar im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde und die Hamburger Urkunde beim Stadtbrand von 1712 verloren ging, sind heute nur noch die Exemplare in Braunschweig und Lübeck erhalten.

Freie Stadt mit großer Bedeutung

Bereits im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gehörte Braunschweig mit etwa 20.000 Einwohnern neben Lübeck, Hamburg und Bremen zu den größten Städten Norddeutschlands. Weil sie am Schnittpunkt großer Fernhandelsstraßen lag, war die Stadt schon zu dieser Zeit ein wichtiges Handels- und Gewerbezentrum. Vor allem Herzog Heinrich der Löwe und Kaiser Otto IV. förderten im 12. und 13. Jahrhundert die Entwicklung Braunschweigs zu einer freien Stadt von überregionaler Bedeutung.

Über Jahrhunderte hinweg war die Stadt Braunschweig Teil der Hanse gewesen. Bei der Urkunde von 1476 handelte es sich um ein einen Bündnis- und Hilfeleistungsvertrag zwischen 19 Hansestädten, die gemeinsam ihre Handelsinteressen gegen politische oder militärische Gegner verteidigen wollten. An dem Bündnis waren Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar, Lüneburg, Stade, Uelzen, Magdeburg, Braunschweig, Halle/Saale, Halberstadt, Goslar, Hildesheim, Göttingen, Stendal, Hannover und Einbeck beteiligt.

Schneller Rückschlag

Zum Tragen kam der Treueschwur der Beteiligten indes nicht, wie Henning Steinführer in seinem VVK-Beitrag erläuterte: „So selbstbewusst und kämpferisch die Formulierungen auch immer waren, als es keine zwei Jahre später zum Ernstfall kam, folgten den starken Worten keine Taten“. Die Stadt Halle an der Saale musste sich 1478 der militärischen Übermacht des Erzbischofs von Magdeburg geschlagen geben. Für den Städtebund sei dieser Verlust, dem weitere folgen sollten, ein schwerer Rückschlag, von dem er sich nicht mehr erholte. „Die im Vertragstext erwähnte Verlängerung nach dem Ablauf des auf sechs Jahre geschlossenen Bündnisses von 1476 kam nicht zustande“, so Steinführer.

Seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert war es in Braunschweig vermehrt zu Konflikten mit den in Wolfenbüttel ansässigen Braunschweigischen Herzögen gekommen, die mehrmals versuchten, die unabhängige Stadt zu unterwerfen. Mit Unterstützung anderer Hansestädte gelang es den Braunschweigern bis ins 17. Jahrhundert, diese Versuche abzuwehren. Dennoch verlor die Stadt 1671 ihre Unabhängigkeit und war somit keine freie Hansestadt mehr.