Objekt des Monats, Folge 12: Günther Kaphammels „Heiliger Abend“ aus dem Jahr 1992

Im Jahr 2025 feiern wir den 750. Jahrestag der Weihe der Klosterkirche Riddagshausen, gegründet wurde das Zisterzienserkloster bereits 1145. Zu seinen Förderern zählten die sächsischen und später braunschweigischen Herzöge sowie der Adel des Landes. Künstler trugen schon immer zur Berühmtheit des Ortes bei. Dazu gehört auch der Braunschweiger Maler und Zeichner Günther Kaphammel (1926–2002), der vor allem durch seine Aquarelle über die Region hinaus bekannt wurde. Er verfasste zudem ein Buch über den sogenannte „Goldenen Schnitt“ („Der Goldene Schnitt. Harmonische Proportionen“, Kaphammel 1999), ein Thema, mit dem er sich ein Leben lang auseinandersetzte.

1275 hatte Riddagshausen eines der modernsten Kirchengebäude

Kaphammels Werke vermitteln durch die zeichnerische Erfassung der Gebäudegefüge bei malerischer Farbigkeit die vielfältigsten Stimmungen im Klosterbereich. Sein zur Jahreszeit ausgewählter „Heiliger Abend“ aus dem Jahr 1992 zeigt, wie das farbige, warm strahlende Langhaus die Feiernden am Weihnachtsfest in der Klosterkirche geborgen umfangen hält. Mitte der 70er Jahre gestaltete Günther Kaphammel in einjähriger Arbeit die Innenmalerei der Säulenkapitelle und Gewölbebereiche der Klosterkirche.

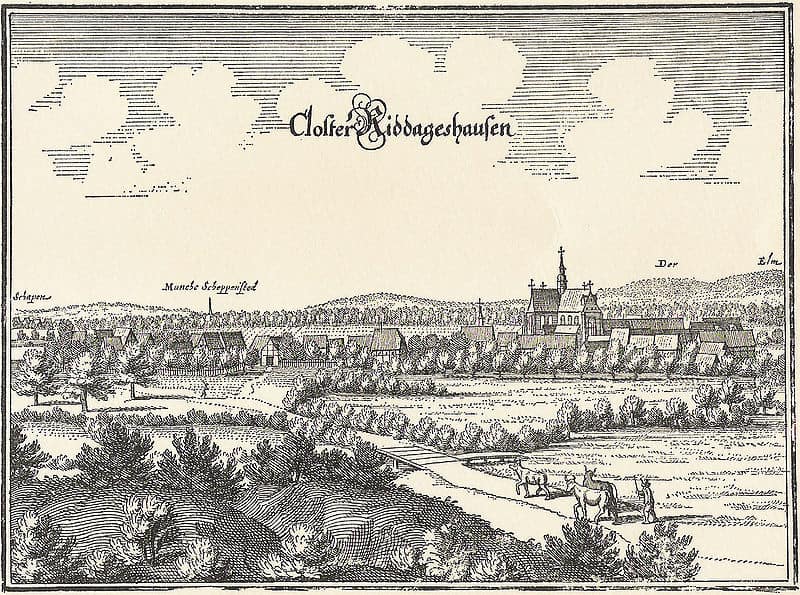

Malerkollegen aus den 1950ern waren Wilhelm Frantzen und Robert Naumann. Ihre Reihe beginnt aber im 17. Jahrhundert mit Matthäus Merians Wiedergabe der Klosteranlage und setzt sich im darauffolgenden Jahrhundert fort mit Pascha Johann Friedrich Weitschs dichten Waldlandschaften. Wilhelm Pätz, Ludwig Tacke und Constantin Uhde schufen im 19. Jahrhundert ihre genauen Gebäudeansichten und weiten Bachlandschaften.

Das Kloster war schon sehr bedeutend, als es 1275 geweiht wurde. Die Mönche bewirtschafteten das damals in der ganzen Region modernste Kirchengebäude, das heute in Europa zu den besterhaltenen seiner Art zählt: drei vollständig eingewölbte Schiffe, ein Kapellenkranz rings um den typisch rechteckigen Chorbau und ein großes, doppeltüriges Westportal mit einer Marienfigur und Laubwerk.

Architektur wird zur Skulptur

Die Zisterzienser bauten in Riddagshausen so, wie es die Mönche des Ordens stets taten: Architektur wird zur Skulptur. Man trifft im Baugefüge auf Hörner, Blattnester, Rosetten und abstrakte plastische Gebilde. In der Kirchenarchitektur veranschaulichen sie die Kraftmomente von Lasten und Tragen. Ihre floralen Formen sind zeittypisch botanisch bestimmbar: Eiche, Weinlaub, Efeu, Erdbeere und Löwenzahn. Laubwerk spiegelt den sogenannten hortus conclusus wieder, den beschlossenen Garten als Symbol der Muttergottes, der Schutzpatronin der Kirche. Darüber hinaus weist das Weinlaub auf Leben und Passion Christi hin.

Aber nicht nur die fortschrittlichste Baukunst im Vergleich zu den großen Kathedralen brachten die Zisterzienser mit, sondern auch ihre überlegene Systematik bei Fischzucht in großen Teichen, beim Obstanbau in weiten Gärten und beim Ackerbau durch Fruchtwechsel auf den großen Flächen. Kontakte mit ihren Schwesterklöstern in ganz Europa ließen das Wissen dieses Ordens durch die strenge Auslegung von „Bete und Arbeite“ anschwellen.

1568 kam mit der Reformation die Aufhebung des Klosters, dem bis 1690 die Einrichtung einer herzoglichen Lateinschule und bis 1809 ein Predigerseminar für die evangelische Landeskirche folgten. Geblieben sind außer der Kirche noch ein Torhausrest von ca. 1180, die Fremdenkapelle von ca. 1230 und die Siechenkapelle des Hospitals aus dem frühen 14. Jahrhundert. Den Eindruck der ehemaligen Landwirtschaft am Kloster vermitteln noch die Gebäude von Meierei, Schmiede und Schafmeisterhaus.

Weitläufige Naturlandschaft

Längst umgibt die Klosteranlage eine weitläufige Naturlandschaft, deren Zentren die noch erhaltenen elf Fischteiche sind. Zugvögel und andere Wildtiere sind hier zu Gast. 1975 erhielt diese das Prädikat „Europareservat“. Die Klosterkirche wurde nach Jahren des Verfalls vor allem durch die öffentlichkeitswirksame Unterstützung von Richard Borek II (1911–1993), dem Begründer des „Freundeskreises Riddagshausen“, saniert und 1975, im 700-jährigen Jubiläumsjahr, neu geweiht. Auch das Dorf wurde seit den 1960ern aufgewertet. Der ebenfalls durch Richard Borek geförderte Wiederaufbau großer, in Dörfern des Braunschweiger Landes abgebrochener braunschweigischer Bauernhäuser im Ortskern, stärkt den Charakter Riddagshausens als sehenswertes Ausflugsziel.

Dr. Bernd Wedemeyer ist Bau- und Kunsthistoriker.

Videos: