275 Jahre Technische Universität Carolo-Wilhelmina, Folge 3: Naturwissenschaftliche und wirtschaftliche Bildung war von Anfang an vorgesehen.

Als am 17. April 1745 die „Vorläuffige Nachricht von dem Collegio Carolino zu Braunschweig“ erschien, legten die Initiatoren der Öffentlichkeit eine programmatische Schrift vor, die Anspruch und Konzeption des Collegium Carolinum umfassend darstellte. Dies geschah vor dem Hintergrund einer kritischen Bestandsaufnahme des höheren Schulwesens in Braunschweig, wobei man für das neue Institut eine Form wählte, die sich deutlich sowohl gegenüber den bestehenden Lateinschulen (Gymnasien) als auch den Universitäten abgrenzte. Schwerpunkt der Bildungsinhalte sollte die ästhetische Geschmacks- und Verstandesbildung sein, deren Grundlage die „Humaniora“ bildeten, während technische und naturwissenschaftliche Lehrgebiete von untergeordneter Bedeutung schienen.

Minister Schrader von Schliestedt griff ein

Dies entsprach weitgehend den Vorstellungen von Abt Jerusalem, der hauptsächlich als Verfasser der „Vorläuffige(n) Nachricht“ gelten kann. Entgegen früheren Vorstellungen von der Gründung des Collegium Carolinum aber entsprach das Programm keineswegs alleine den Ideen Jerusalems, sondern enthielt Überlegungen des Ministers Heinrich Bernhard Schrader von Schliestedt. Es waren ganz besonders seine Anmerkungen und Hinweise, aufgrund derer das Bildungsangebot des Collegium Carolinum auch auf technische, ökonomische und naturwissenschaftliche Bildungsziele hin erweitert wurde. Nach Schrader von Schliestedt sollten die Schüler, die keine Universitätsausbildung anstrebten, auf herausragende Positionen im aufgeklärt absolutistischen Staat mit seiner merkantilistischen Wirtschaftspolitik vorbereitet werden. Damit setzte er einen wesentlichen technischen Akzent und verschafften dem Carolinum sein spezifisches Bildungsprofil, das die geisteswissenschaftliche Ausrichtung mit einer technisch-naturwissenschaftlichen Bildung verband, wobei beide Ausbildungsrichtungen als gleichwertig gelten sollten: „Die anstalten unsers Carolini sollen fürnemlich auch denen nützlich werden, die sich dem militairstande, dem hofe, der policey, der kaufmannschaft, dem landleben, den forsten, bergwercken und anders ständen, auch künsten gewidmet haben, und an deren vernünftigen unterweisung dem gemeinen wesen eben so viel als an dem unterricht derer, die in den vier facultäten gelehrte werden wollen, gelegen ist.“

Bildungsprogramm im Sinne einer „Staatsschule“

Vorbereitung auf das Studium an der Universität oder auf eine nichtakademische Berufslaufbahn sollte das neue Collegium in gleicher Weise ermöglichen und damit auch ganz im Sinne einer „Staatsschule“ einen Beitrag zum Wohlergehen des Staates leisten, der für seine neue Wirtschaftspolitik dringend auf qualifizierte Mitarbeiter angewiesen war. Als Lehrgebiete sah die „Vorläuffige Nachricht“ vor: Theologie, Geschichte, Rechtsgelehrtheit, Weltweisheit, Mathematische Wissenschaften (mit Mechanik, Feldmessen, Baukunst), Humaniora, Fremde Sprachen und Künste. Ebenso wichtig erschien dem Verfasser der Hinweis, dass der Unterricht „durchgehends in Teutscher Sprache“ gehalten wird.

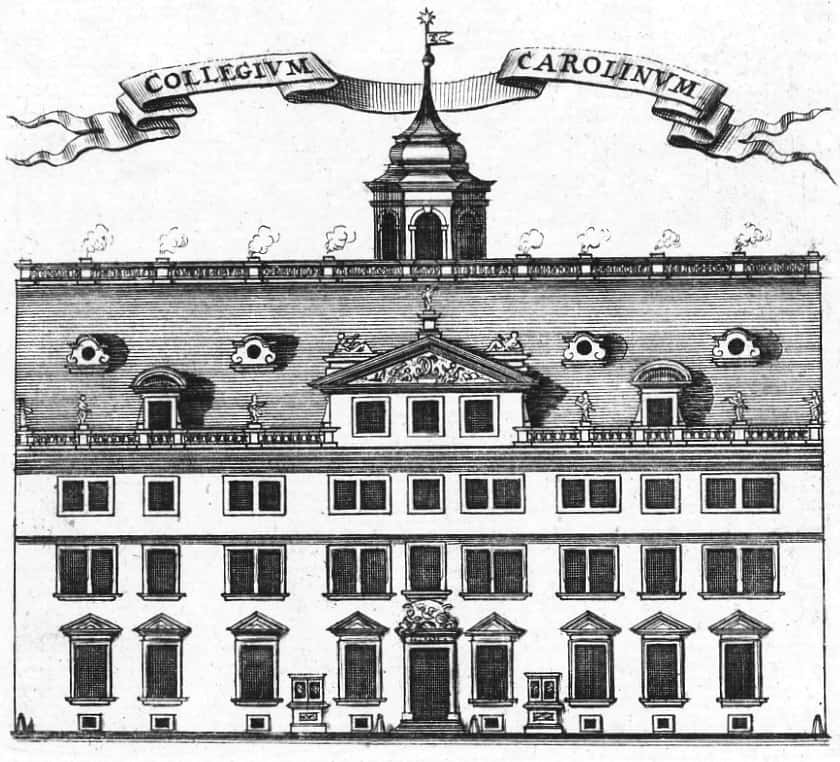

Als Gebäude diente das am Bohlweg gelegene ehemalige Dienstgebäude des Stadtkommandanten. In der Nähe am Hagenmarkt befand sich das Opernhaus, benachbart lagen Zeughaus und Kavalierhaus, und auch das künftige Residenzschloss war in Sichtweite. Zwischen 1745 und 1748 wurde die repräsentative Gesamtanlage für die geplante Nutzung des Collegium Carolinum umgebaut. Verantwortlich dafür waren der Franzose Martin Peltier de Belfort und Albrecht Heinrich Counradi (1699 – 1774). Beide waren auch Lehrer am Collegium Carolinum und zwar Counradi von 1746 an für praktische Mathematik (Feldmesswesen) sowie Zivil- und Militärbaukunst, Peltier von 1747 an nebenamtlich für Baukunst.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.